鎌倉時代の『海道記』によれば橋下から浜松の浦へは船便もあった

鎌倉時代の紀行文の中で『海道記』はこの地域を通過した時の風光を記している。特筆すべきは、作者は砂州の上を歩いて旅したのではなく、橋下から浜松の浦までは舟を利用したとみられることである。この紀行文から以下の事がわかる。

海道記から読みとれる鎌倉時代以前の浜名湖海岸地方の地形

海道記の該当箇所には次のような記述がある。

- 橋下の渡し場から船に乗った

- 船は唐櫓を使っていた

- 浜松の浦で下船した

- 浜松の浦は激しく波が打ち寄せ、松林を通して海風が強く吹つけていた

- 川に沿って歩くと船着き場があり、廻沢の宿を過ぎた

- 見渡すと岡には森があり、野原には船着き場がある

- 黄昏時に池田に着いた

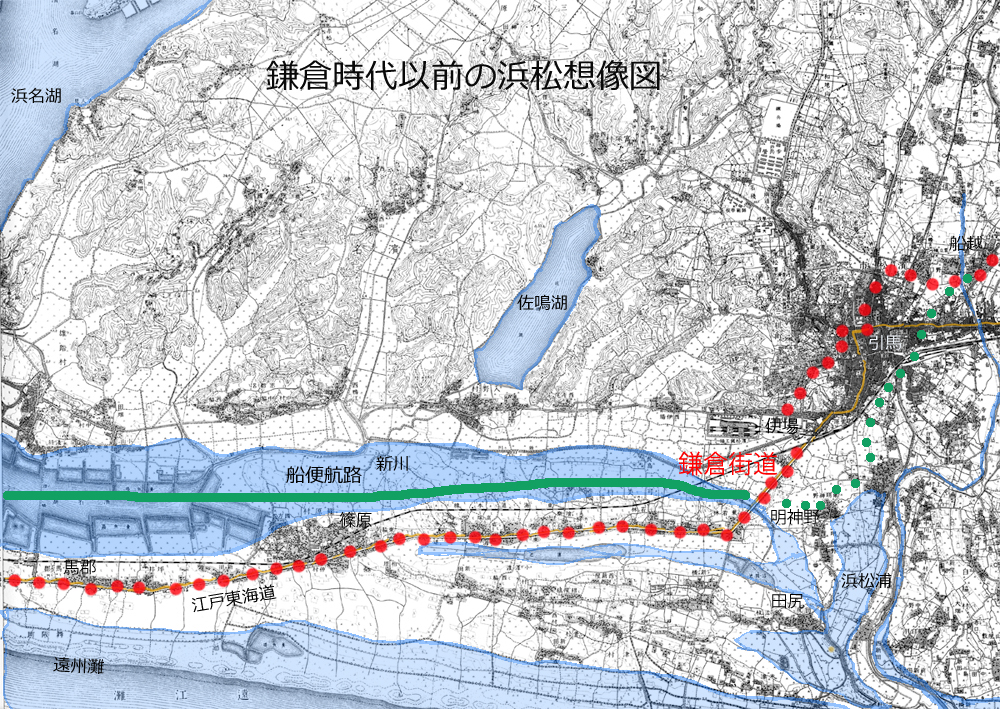

鎌倉時代の浜松沿岸地域の地形は以下の図のように想像される。明治22年測図の2.5万分の1地形図に応永年間、今切以前の海水面推定線を記入した。当時は浜名湖から伊場付近まで砂で埋まらず、舟が通れるだけの水路が残されていたと推定される(現在の新川はその痕跡)。その終点は現在の地名で浜松市中区神田町(旧村名で明神野)辺りであろう。その終点から程近い所に浜松の浦があった。馬込川の河口は今より広く、海水はずっと上流まで遡上する状態であった。

鎌倉時代には浜名湖は外海から浜名川でつながるだけの静水面であったから、砂州を歩かず水路で行けるところは船便があれば(船賃はかかるが)作者のように老境に近い人は船を利用しただろう。

<通過地に関する疑問点>

作者は浜松の浦から徒歩で馬込川に沿って北上する。途中、「廻沢の宿」を過ぎたと言う。しかし、本仮説のルートでは、その名の宿は存在し得ない。森があったとする岡は明らかに三方ヶ原台地であり、”野原に船着き場”とは馬込川か支流の川にあったと考えられる。とすると作者は「引間の宿」を帰京後、旅行記執筆段階で取り違えたのか。この点を除けば、海道記の地理的合理性に問題はない。廻沢の宿を現在の舞阪に比定する説が多いが、それでは、地理的整合性が困難になる。

海道記

海道記の記述は歴史地理学的に非常に重要であるものの、難解な比喩が多いので、まづ、現代語の意訳でおおよその内容を把握していただき、原文を参照されたい。

<現代語訳>

夜も明け始めたので星の光も見えなくなり、宿を出発しようとする(作者の)袖は他の旅人の声に誘われ、たまたま道連れになった旅の友と連れ立って宿を出た。古くからある橋に立ち、暫くこの珍しい渡し場で見物していると、橋の下を遡ってくる海水が、本来なら流れ出して帰らぬ筈の水が川上に流れ、松の根方を吹いてきた風は頭に当るなと言っても聞かない。だいたい旅の中での頂き物はこのようなところにあるのだ。

(歌意1) 橋本という所は見飽きない渡し場だとは聞いていたが、それより何もこの見事な松林はもっと去り難い

(歌意2) (波の音の中で)敷いた波枕があった宿の名残として松から吹いてくる浦風を残してきたよ

十一日、橋下を発って、橋の渡し場から後ろを振り返って見ると跡に残る白い波の音は過ぎてきた名残を思い起こさせ、路に生える松の枝は歩いている(旅人の)裾を引いてとどめるようだ。北の方を顧みると湖上遥かに浮かんで皺のように見え波は老人の顔のようだ。西を望めば海が広々と波しぶきを上げており、風の匠が雲の浮橋を渡している。水の景色は湖でも海でも同じだが、その味わいは微妙に異なる。水路の上にはミサゴが浮かび、涼しそうに水をかいている。船中では唐櫓を押す音で秋の雁を眺めているかのように、夏の空を進んでいるようだ。旅中で見るもの全て次々に感動が起こり心の休まる暇がない。

ここを過ぎ浜松の浦に着いた。長い波打ち際の砂は深く、一歩踏み出すと戻るように感じられる。松がびっしり生繁り、風と波の音が競い合ってかまびすしい。見れば浦の中にある島や洲は波にのまれている。のまれたかと思うとすぐに奥まった浦の方から吐き出され、浜のさざ波は珠をゆる(篩にかけて選別する)ようだ。汰(ゆ)れば直ちに畳のような巌(いわ)の畳に砕け広がる。優美であり、きらびやかでもある。忘れたくとも思出がこみ上げるのをどうしようもない。もし命があれば必ずこの浦を見に来よう。

(歌意) 波は浜・松には風がそれぞれ”浦”と””上”で(情趣深いので)立ち止まれと言わんばかりに吹きしきっているのだろう

松林からの風に背を押され廻沢の宿を過ぎ、遠くを見ながら進むと岡の方には森があり、野原には船着き場がある。岸に立っている木は枝を上にして正しく生えているが、水に映る影は梢を逆さまにしている。時刻はもう黄昏時になったので夜の宿の場所を聞いて池田の宿に泊まる。

『海道記』原文

『夜も已に明行ば、星の光は隠て、宿立人の袖は、よそなる音によばヽれて、しらぬ友にうちつれて出づ。暫く旧橋に立とゞまりて珍き渡を興ずれば、橋の下にさしのぼる潮は、帰らぬ水をかへして上ざまに流れ、松を払ふ風の足は、頭を越てとがむれどもきかず。大方覉中の贈は此処に儲たり。

橋本やあかぬ渡ときヽしにも猶過かねつ松のむらだち

波枕よるしく宿のなごりには残して立ぬ松の浦風

十一日、橋下を立て、橋の渡より行々顧れば、跡に白き波の声は、過る余波(なごり)をよび返し、路に青き松の枝は、歩む裾を引とゞむ。北に顧れば湖上遥に浮で、波の皺水の貌に老たり。西を望めば潮海広く滔(はびこり)て、雲の浮橋風の匠に渡す。水上の景色は此も同けれども、潮海の淡鹹は気味是異なり。浥(みぞ)の上には波に鵙(みさご)、すヾしき水をあふぎ、船中には唐櫓をす声、秋の雁をながめて夏の天に行もあり。興望は旅中にあれば、感腸頻に廻て思休しがたし。

此処をうち過て浜松の浦に来ぬ。長汀砂ふかくして行ば帰が如し、万株松しげくして風波声を争ふ。見ば又洲嶋潮を呑む、のめば即曲浦の曲より吐き出し、浜猗(ひんい)珠を汰(ゆ)る、ゆれば即畳巌の畳に砕き敷く。優哉艶哉、難忘雖忍。命あらばいかでか再来て此浦を見む。

波は浜松には風のうらうへに立ちとまれとや吹しきるらん

林の風にをくられて廻沢の宿を過、遥に見亘て行ば、岳辺には森あり、野原には津あり。岸に立る木は枝を上にさして正しく生たれども、水にうつる景は梢を逆にして本に相違せり。水と木とは相生中よしときけども、移る影は向背して見ゆ。時已に誰枯(たそがれ)になれば、夜の宿をとひて池田の宿に泊る。

出典:(海道記 p.88、中世日記紀行集(岩波、新日本古典文学大系51))