ひきぬの千むら、万むらをらせ、晒させけるが家の「布をさらす」という作業はどんなものか

麻布の加工

『ひきぬの千むら、万むらをらせ、晒させけるが家』の「布をさらす」という作業の目的と工程。

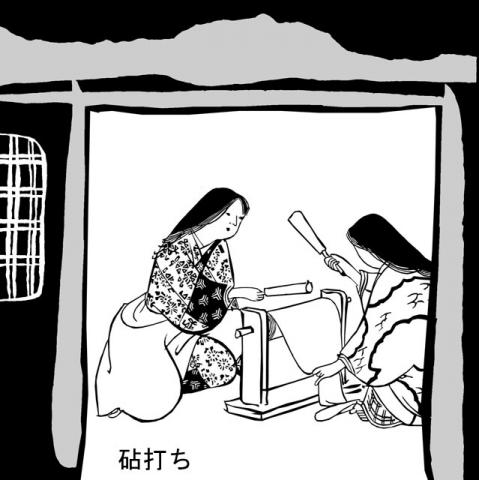

大麻や苧麻を原料に織り上げた麻布はそのままでは褐色でごわごわし染色もうまく行かない。そのためこれを漂白して商品価値を高める必要があった。具体的には「灰を加えた湯で織った麻布を煮て、木臼で搗いた後、清水で洗浄し、砂場や原っぱで日に曝す。この作業を数回繰り返す。」(永原慶二著、新・木綿以前のことp.32、中公新書)

タイトル画像(左)は『伊勢新名所歌合絵巻』(神宮徴古館・農業館蔵)不明瞭な部分に補筆、着彩

つまり、真野の長者は麻布の晒し工場を経営していたのである。当時、麻布の製造は、近世の木綿製造が分業化し量産されていたのに対し、工程が分業に向かず全く農家の副業であった(木綿はずっと後世になって始まった)。しかし最後の晒しの作業だけは日数がかかり農家の手に負えず、そこで資本力のある長者が近在の農家が織った粗麻布を集め、まとめて晒し製品化していたというわけである。工場はもちろん水を大量に使うため、河のそばにあった。晒しだけでなく、当然染色もやっていただろう。出来上がった布は通貨代りとなる高級布(上布、商布)として流通したに違いない。麻布製造の全工程の中で、晒し、染色工程で得られる利益は最も大きかった筈である。黄布、紺布は上総の特産であった。それで粗布を生産する農民はどうしていたかというと、何も処理しないごわごわの着物を着て貧乏していたに違いない。