平安時代の馬の運搬能力および諸物資の単位重量

平安時代には陸上輸送手段は馬に頼るしかなかった。ではどのくらいの運搬能力があったのか?

平安時代の馬匹の標準運搬能力については『延喜式(巻26主税上)』に記載がある。短い記述であるが、これは、一つの目安になる。

それによると、馬一頭が運べる物資は以下の通りである。絹70疋、絁50疋、糸300絇、綿300屯、調布30端、庸布40段、商布50段、銅100斤、鉄30廷、鍬70口

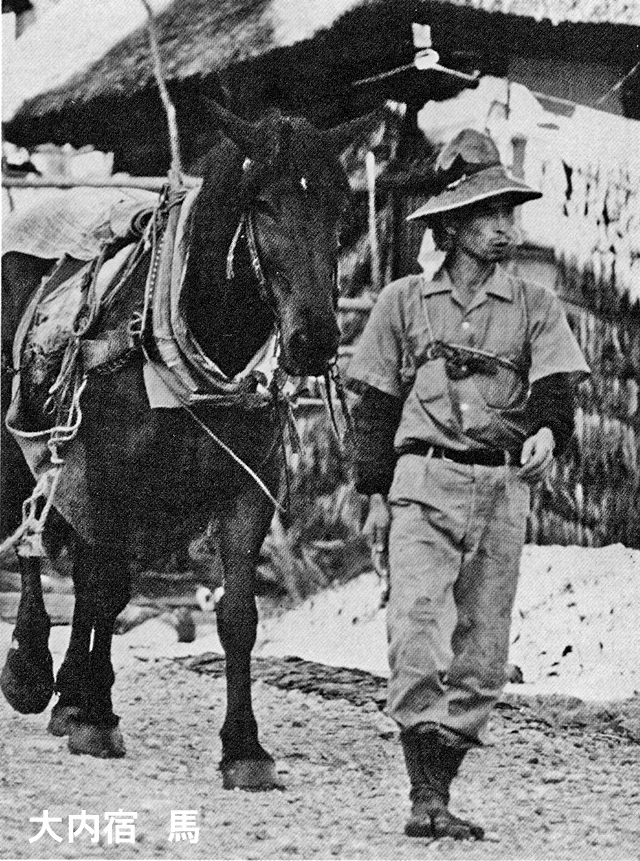

馬による運搬は江戸時代は勿論のこと、戦後に至っても、自動車道路が整備されない地方では行われていた。写真は福島県会津地方、大内宿で実際に運送に従事していた馬であるが、在来馬ではなく明治以後に導入された欧米馬との交配種と思われ体躯が大きい。足が太くがっしりとした体躯である。写真出典:『大内の宿』p.10、大内宿保存会(平成12年)

引用:「延喜式」巻26主税上 p.668 (吉川弘文館)昭和62 黒板勝美

『凡一駄率絹七十疋。絁五十疋。絲三百絇。綿三百屯。調布卅端。庸布卌段。商布五十段。銅一百斤。鉄卅廷。鍬七十口』

平安時代の馬の運搬重量

これが現代の度量衡でいかほどの重量かというと、銅100斤を基準にすれば現代の1斤=0.6㎏とすれば60㎏となる。古い時代の度量衡は変化するが平安時代には1斤は0.67㎏とされているから、馬1頭の輸送能力は67㎏である。

主要物資の単位重量

列記された物資の単位当たりの重量を逆算すると以下のようになる。

- 絹…67/70=0.957㎏/疋

- 絁(あしぎぬ、太い糸で織った絹)…67/50=1.34㎏/疋

- 糸…67/300=0.223㎏/絇

- 綿(絹綿)…67/300=0.00223㎏/屯

- 調布…67/30=2.23㎏/端

- 庸布…67/40=1.675㎏/段

- 商布…67/50=1.34㎏/段

- 銅…67/100=0.67㎏/斤

- 鉄(鉄地金)…67/30=2.23㎏/廷

- 鍬(すき)…67/70=0.957㎏/口