平安時代の狩猟と肉食

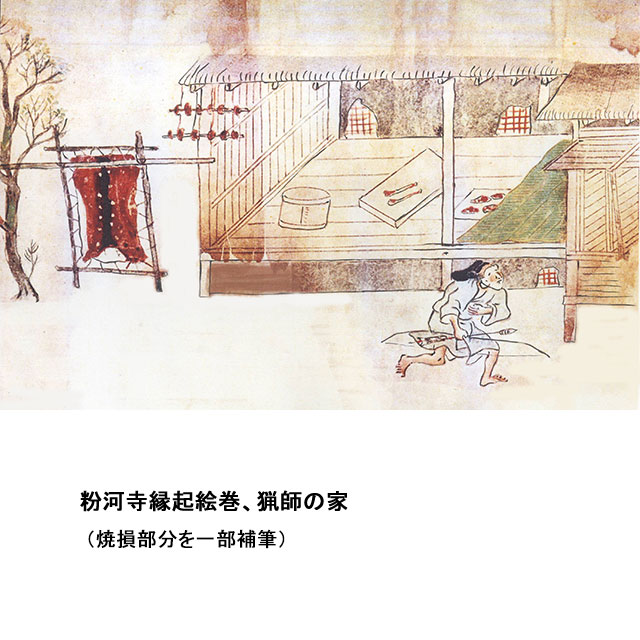

タイトル画像説明:左;樹上で獲物を待ち構える猟師。中;猟師の家族の食事。鹿を一頭さばき、その肉は大きなまな板で切り分けられている。庭には釜で肉がゆでられている。カマドがあると思われるが絵巻では焼損して見えないので、想像で付け加えた。釜の前では串刺しにした肉が煙で燻製にされている。ムシロには肉が広げられ乾されているが、これは茹でたものを乾かしている。

子供は串に刺した肉を食べているが大人は椀に入れ生肉を食べているようにも見える。右;鹿皮を乾す。

(粉河寺縁起絵巻のこの場面は不鮮明で見づらいので線をなぞり、焼けてなくなった部分は補筆した)。

平安時代にも肉食はあった。ただ遊牧も酪農もない社会であったため、供給量が少なく一般大衆に日常食品として出回らなかった。仏教により肉食が避けられたと言われることがあるが、ほとんど根拠はない。天武天皇4年に出された肉食禁止令にも猪、鹿は含まれていない。延喜式には諸国から貢進される産物が挙げられているが信濃、甲斐などの山国には必ず狩猟によって得られる肉製品があげられている。ただ狩猟による供給は食料全体から見れば微々たるもので肉食が食の中心になることはなかったとは言える。日本では主として猪、鹿が狩られていたが、肉はもちろん、脂、皮、角、爪など全てが利用されていた。

鎌倉時代初期に描かれたと思われる『粉河寺縁起絵巻』には狩猟のやり方と実際にそれを食べている場面があり貴重な史料となっている。

<参考>

日本書紀 29巻 天武天皇四年夏四月

庚寅の日(17日)、諸国に詔(みことのり)したまひしく、「今ゆ後、諸の漁(すなどり)り猟(かり)する者を制(いさ)めて、檻(おり)穽(おとしあな)を造り、また機槍等の類を施(お)くことなかれ。また四月の朝以後九月の三十日以前には比彌沙伎理(ひみさきり)の梁を置くことなかれ。また牛馬犬猿鶏の宍(にく)を食ふことなかれ。以外は禁例にあらず。もし犯す者あらば罪せむ」と宣りたまひき。

出典:日本書紀六 p.55 武田祐吉校注 (朝日新聞社)昭和30年

絵巻に見る鹿肉の保存方法、食べ方

冷凍技術がなかった時代には保存方法が重要であった。絵巻に見られる情景は以下の様である。

- 庭のカマドで肉を煮る

- 肉を串に刺して竈(カマド)の前で炙る

- 筵(ムシロ)の上で乾燥する

- 串に刺して軒下に吊るして乾燥する

- 生肉とおぼしきものを椀に入れ食べる(膾なます、現代風に言えば鹿刺し)

- 家族が居なくなった座敷に櫃のようなものが見えるがこれは塩櫃か?

獲物肉を保存する方法としては塩蔵、乾燥が考えられるが、具体的にその方法を東京医療保健大学で再現検討した貴重な研究がある。以下に要点のみ紹介する。

猪肉の乾燥肉製造条件の検討

実験試料:猪(イノシシ)のロース薄切り・短冊切り

実験条件:

- 食塩を振って乾燥

- 煮て食塩を振って乾燥

- 生肉をそのまま乾燥

乾燥条件は秋(10月10日~10月14日の5日間)

処理試料は一般細菌数と大腸菌数を測定(cfu/g:colony forming unit/1g辺り)

実験結果:

| 試料 | 大腸菌群数(cfu/g) |

| 塩漬肉を乾燥 | 0 無検出 |

| 生肉をそのまま乾燥 | 11.9×105 |

| 煮た肉を塩漬して乾燥 | 0 無検出 |

以上の結果から生肉をそのまま乾燥しても腐敗して保存食糧とはならない。乾燥肉にする場合は塩蔵、または肉を煮て塩蔵しなければ保存食糧とはならない。残念なことに煮た肉を塩を振らず乾燥したデータがない。 想像だが煮て乾燥させた場合には短期間なら保存できても長期になると湿気を吸って細菌が発生する可能性がある。

出典:高橋由香利、内藤千尋、西念幸江、五百蔵良、三舟隆之「古代における猪肉の加工と保存法」東京医療保健大学紀要 第12巻 第1号 2017 p.53

中世以前の動物資源の利用 (西岡常一)

絵巻に見られる狩猟及び利用の様子を西岡常一氏が解説している。それを以下に引用する。

猟師が木の上から弓で鹿を狙う部分は不鮮明で見難いので代わりに『矢田地蔵縁起絵巻』中にある同様の猟師の図を掲載した。

<以下引用 >

この絵巻には食事と食物についての若干の描写がある。そのうち興のあるのは大伴孔子古の台所で鹿肉を食うさまである。また板の上に肉をおき、それをまた箸でおさえ、小刀で切る。切ったものを椀に入れてたべるのであるが、小児は串さしの肉をそのままたべている。夫婦の椀に入れてたべている。夫婦の椀に盛られたものは飯ではなさそうである。肉そのものが主食であり、ここには副食物らしきものは見かけられない。肉は焼いたり煮たりしてたべることも少なかったようで、生でたべるか、またはあまったものは串ざしや薦の上に乾かして乾肉にしたものである。その乾したものを鳥獣に食いちらされないようにおどしのための矢もたてられている。こうしたいたって簡単な食事法も決して絵空言ではなく民間にはつい最近まで存在した。能登地方では米がとれると米の飯ばかりたべ、鱈(たら)がとれると鱈ばかりたべたという。また、対馬などでも古風な村では烏賊のとれるときは烏賊だけ、麦のとれたときは麦だけ、芋のとれたときは芋だけ、そのほかに若干の塩分があれば事足りたという。庶民の食事は多くそれで事足りたのである。食事の数ーわけても主食と副食物を別にし、さらに副食物の数をふやすようになったのは酒を飲むための一献毎の献立と、食物貯蔵のための乾蔵ばかりでなく塩蔵や発酵による貯蔵が発達したためと見られる。

と同時に上層階級の食品の種類は多かったことは、讃良長者の家へ持ちこまれた唐櫃の中の品物によっても察せられる。唐櫃の中に納められたものはすべて食物と察せられるが、それが何であるか明らかなものは少ない。魚・菓子の類でああろう。また山鳥などの献上物は木の枝につけるのはこの時代の風であったというが、領民から食物を納めさせてたべ得る者のみが、この時代には食物の種類も量も豊富であって、これが一般の有様ではなかった。

次に生業や労働にふれて見たい。庶民生活が多く描かれていることによって、当時の生業や労働のさまをいろいろと知ることができる。 とくにこの絵巻には狩のさまが描かれている。その巻頭に男が鹿を射ているところがある。男は木の上にいて下を通る鹿をねらいうちしているのである。野獣をとるには通路に待ち受けて弓矢鉄砲などでとるもの、罠をかけてとるもの、または大ぜいで狩り出してとるものなどがあるが、少人数で狩をしようとする場合にはっ通路に待つものがもっともよく、猪鹿はまたその通路がきまっており、とくに鹿はそういう点では通路待ちによる狩猟が一番容易であった。だから「高忠聞書」にも「かりといふは鹿狩の事なり」とあり、そのほかのものは鷹狩・猪狩というように、とるものの名をあらわしてよんだという。

こうした野獣の通る道をウジ、ウチ、ウトなどといっている。山城宇治なども野獣の通道の意であり、それが広域の地名となったものであろう。そしてそういうところに待ち受けて狩ることを、ウチマチ、ウジマチなどといっているが、古くはウトマフシといった。肥前松浦郡の宇土翳はウトマフシとよむ。ウチマチするところがあったのが全村の名になった。紀伊粉河寺付近でも鎌倉時代以前には鹿も多く、こうした方法で狩がおこなわれていたのであろう。元来日本の狩猟はこうしたねらい射ちを主として発達していったものである。長弓は獲物に気付かれないように近付いてねらい射ちすることを目的として発達したものである。群遊する草原の野獣を追うには腰のつよい短弓をつるべ射ちにする萌芽獲物を獲るのに効果があり、草原地帯の狩猟と樹木繁茂地帯の狩猟には自ら方法や技術の差があり、猟器にも差が見られたのである。さて男は木の上で獲物をまつために、木の股を利用して丸太をわたしてその上にいる。詞書には据木と書かれている。スワリギとでも四布であろうか。こうした木をマタギと言っている地もあるというから、あるいはマタギと読んだものかとも思われる。東北地方では今も狩のことをマタギとよび、狩人もまたそうよんでいるが、ウチマチをするための装置から起こった言葉かもわからない。据木の様は絵巻の巻末に近いところではっきりと描かれている。

こうして狩りとられた鹿の肉は食料となり、皮はなめしていろいろのものに使った。ここでは皮を木枠に貼って乾かしてある。獣皮から膠をぬいてやわらかにする技術は朝鮮から伝えられたものの如く、「日本書紀」仁賢天皇の六年に日鷹吉士が高麗から工匠須流枳・奴流枳等をともない帰って献じた。朝廷はこれを大和国山辺郡額田邑においた。熟皮高麗(かわおしのこま)がこれであると記している。また「令義解」には大蔵省の条に典履典革という役目があり、靴履・鞍具をつくる者をつかさどっていたとある。靴履・鞍具をつくる者は高麗人・百済人・新羅人などであり、雑戸として調役を免ぜられていた。これらの人びとの技術が一般民衆の間へも伝播浸透していったものであろう。なめし方はいろいろあったが、「延喜式」によると雑染革・洗革の名が見えており、洗革というのは鹿皮を洗って毛を除き、よくかわかして肉をとり去り、水につけてふやかし、皮をあら削りして草木の汁に和して後に乾す。草木の汁というのは如何なるものであるか明らかでないが、牛皮の場合は樫の木の皮が用いられている。樫皮を煮つめてそのタンニンをとり、タンニン液にひたして膠をとり去るものであろう。日本ではもっとも多く取られたなめし方であったが、そのほかに石灰なめしも多く行われている。「粉河寺縁起」の場合はタンニンなめしであったと推定せられる。

こうしてなめし皮は蓑の如く背負荷の覆いにしたり、手なしとして着用したり、またむかばきとして用いた。この絵巻にも鹿皮の利用されているさまを見ることができる。かくて狩は地方生活者にとっては重要な意義を持っていた。

(以上引用終わり)

出典:『粉河寺縁起絵・吉備大臣入唐絵』 日本絵巻物全集6、p.23~(角川書店)1977