平安時代の製塩法

食塩は人間が生きてゆく上で必要不可欠な食品添加物である。 これなくしては調味料もなく、漬物もできず、獣肉、魚の保存もできない。 幸いなことに島国日本は海水から好きなだけ食塩を採取することができた。 ただ海水中には食塩分は約3%しか含まれず、いかに効率よく濃縮するかが問題であった。 その具体的技術については必ずしも明らかではない。 廣山氏らは古代の食塩採取方法について主として文献史料による調査を行い『古代日本の塩』という著作にまとめている。 この本は日本の古代、中世から近世における塩に関する多くの文献を網羅的に紹介した貴重な書籍である。 本稿は本書を参考に平安時代の製塩方法を簡単にまとめてみた。

参考文献:『古代日本の塩』廣山堯道、廣山謙介、雄山閣(2003)

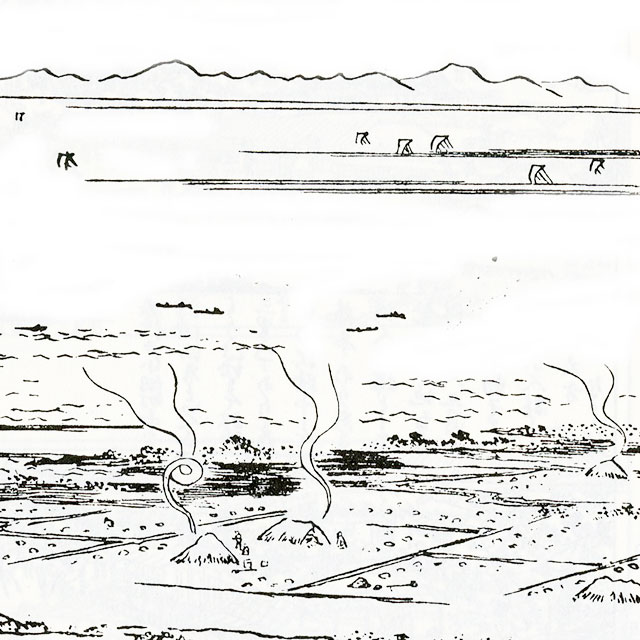

タイトル画像:『江戸名所図会』、行徳塩浜(千葉県市川市)の一部※江戸時代の製塩図

(1)海水の成分と古代の食塩抽出方法

①海水のおおよその成分濃度(Wikipediaによる)

海水中の塩類濃度は約3.4%である。その内訳は下表のようになる。

| 成分 | 濃度(wt%)) | 別名 |

| 塩化ナトリウム(NaCl) | 77.9 | 食塩 |

| 塩化マグネシウム(MgCl2) | 9.62 | にがり |

| 硫酸マグネシウム(MgSO4) | 6.1 | |

| 塩化カリウム(KCl) | 2.1 |

②古代日本の製塩法

海水から食塩(塩化ナトリウム)を採取する場合、いきなり水分を火で蒸発させて 塩分を晶出させるのではなく、前もって、できるだけ濃縮してからのほうが良い。その方法として海水を海藻や 砂にかけ表面にその塩分を晶出させ、それを海水で洗い落とす。 海藻や砂は塩の結晶を晶出させるための担体である。古くは海藻による濃縮が中心だったと考えられているが、 農耕社会の拡大とともに需要が増え、生産性が良い砂を使う方法に代わっていった。 その比率は、時代、地域の気象、地形によりまちまちであっただろう。

<にがりの処理(焼塩)>

100℃以下で海水を蒸発させると「にがり」と言われる塩化マグネシウムは MgCl2・6H2Oという6水塩で存在する。これが含まれていると悪臭があるほか、吸湿して食塩が溶け出す(潮解)ので、熱処理が必要である。 そこで塩化マグネシウムを加熱し不溶性酸化マグネシウムとする焼き塩、炒塩という処理が必要となる。 鉄釜が使用される以前は土器で塩をそのまま過熱し続けるか、ほうろくに移して炒るなどが行われた。水分が蒸発乾固後も過熱を続ければマグネシウム分は酸化マグネシウムに変化し、塩は砂状のサラサラした粒状になることが知られていた。

この反応は以下のように段階的に進むと考えられている。無機化学ハンドブック(技報堂出版)

| 温度範囲(℃) | 化学反応 |

| 95~115 | MgCl2・6H2O→MgCl2・4H2O+2H2O |

| 135~180 | MgCl2・4H2O→MgCl2・2H2O+2H2O |

| 185~230 | MgCl2・2H2O→MgCl2・H2O+H2O MgCl2・2H2O→MgOHCl+HCl+H2O |

| >230 | MgCl2・H2O→MgCl2+H2O MgCl2・H2O→MgOHCl+HCl |

480℃以上でマグネシウム分は無水MgOとなる。

(2)海藻濃縮による製塩方法

浜や磯に打ち上げられた海藻の表面に白い塩の結晶が付着しているのを見てこれを、 溶かし出して塩分を濃縮し塩を得るのは自然の成り行きであった。海藻の中でもホンダワラは乾燥しやすく、 一日に2度乾燥させられるという。 海藻に付着した塩を回収する方法として、藻を海水で洗うことで濃縮された鹹水を煮詰めて塩を取るか、 海藻を焼いて灰としてそれから塩分を抽出する方法が考えられるが、後者は外国では実例があるものの、 海藻は燃えにくく、わざわざ、藻そのものを焼いて灰にする手間が増える。 日本では専ら前者で製塩が行なわれたと考えられる。この方法で得られる塩は薄茶色に着色しているとされる。 藻塩法は生産性が悪いため平安時代中期頃から廃れたようだ。下の絵では、母親が海水を運び、子供がそれを藻にかけるための柄杓を持っている。

(3)浜砂を使う製塩法

規模はともかく、浜砂による塩分濃縮方法も古事記の時代からあったと考えられている。 この方法は生産性が良いだけでなく、白い塩を得ることが出来る。砂を使う方法も波打ち際で自然に塩が付着した浜砂を集めて採集する方法から、同じ場所で繰り返し生産する塩田法へと変化していったと思われるが、時代的にどのように発展していったのか詳細は明らかでない。

①浜砂による塩分濃縮の原理

干潮時の砂浜では海水で濡れた砂の表面に毛細管現象で海水が上がってくる。 それが天日や風で乾燥すると溶解していた塩分が晶出する。 そうすると更に下から海水が上昇してきて塩分が固化蓄積し砂浜の表面が白くなる。砂は細かいほど細い毛細管ができるので好ましい。古代人はこれを見て表面の砂を掻き集め海水で溶かし出すと濃い塩水(鹹水かんすい)ができることを知り、更にそれを煮て蒸発濃縮、固体の塩を得た。

②砂による製塩技術

晴天が多く、気温が高い、風が吹く、均質な細かい砂で覆われた砂浜は効率よく塩を採取できる。 日本では瀬戸内沿岸が最も好適地であるが、他の地域でもそれに準ずる砂浜はどこにもあった。 例えば東京湾沿岸の上総、下総の遠浅の砂浜は申し分ない。 生産工程は時代と共に効率化したと思われる。 江戸時代以前の塩生産技術は殆ど文献が残っておらず具体的な作業工程などは不明であるが、 おおよそ下記のような発展過程をたどったと推定される。

(4)浜砂製塩法の変遷

①自然採集:波打ち際で白く塩が付着した砂を少し高い場所に塚状に積み上げ、その砂を海水で洗い出して濃縮する。 最も原始的な方法だが、特別な施設が不要でかなり長く江戸時代までも続いたようである。

※この方法を廣山氏の前掲書『古代日本の塩』では、伊勢物語に現われる「しおじり」と結びつけ「塩尻法」と呼んでいる。しかし、この説は根拠が薄く、異論もあるので、ここでは採らない。

「塩尻」覚書:伊勢物語九段「なりはしおじり」考:宮澤俊雅、北海道大学文学研究科紀要107、1-32 (https://eprints.lib.hokudai.ac.jp/dspace/bitstream/2115/34026/1/107_PR1-32.pdf)

②揚浜式塩田:海水を波打ち際より高い台場に設けた砂を敷き詰めた塩田に海水を人力で汲み上げ、砂とよくかきまぜ濃縮させ、その後その砂を簀子または篭のような容器に移し上から海水をかけて塩分を溶かし出し塩分を濃縮する。

③入浜式塩田:潮の干満を利用して海水を塩田に導くことで海水運搬の労力が軽減された

④流下式塩田:砂を使わず枝状の枝状架に海水を流下して塩を晶出させ、下に流下した塩水はポンプでくみ上げ枝状架にかけることを繰り返し塩水を濃縮させる。この方法は戦後に到達した塩田技術の最後を飾るものであった。

1972年以降、製塩は全てイオン交換法となり塩田は過去のものとなった。

(5)塩の製品形態

古代には製法により、以下の様な製品形態があった。

- 液状塩:海水を濃縮した鹹水、竹筒に入れて使用

「九重をいかでわけけん しほづつのからき袂の口惜しき身は」

※宇津保物語三、楼上 下、p454、13行、日本古典文学大系(岩波書店) - 堅塩(かたしお)、片塩、固塩:土器で濃縮乾固させたものは大きく固まって得られる

- 破塩、舂塩、つき塩:上記の堅塩は使いにくいので割ったり、つぶして流通した

- 煎塩、炒塩:鹹水を濃縮するために平鍋状の塩釡が出現以降、乾固の終点を厳密に管理できるようになり、砂状の塩が得られるようになった

(6)平安文学にあらわれる製塩関連語は文芸用語

平安時代の和歌、物語にも多くの製塩に関する語彙が登場するが、その多くは写生ではなく、 観念上の修辞である。京都に住む貴族が海辺の寒村で行われる、製塩作業をまじかに見る機会はあろうはずがない。それにしても、見てきたような優れた歌も少なくない。それは貴族の邸宅には歌枕に登場する風景を描いた屏風絵があり、それを見ながら、歌を詠むことが行われていたからである。以下に具体例を挙げる。

①藻塩焼く、塩焼く

これについて前掲書『古代日本の塩』(p.42)は下記のように述べている。

<以下引用>

藻塩垂る・藻塩焼く・藻塩木・藻塩火などの用語は、海藻を製塩に使った時代に発生した語のように思われ、古来まことしやかな解釈がつけられているが、「塩〇〇」と「藻塩〇〇」の用例を塩歌で拾ってみると、

これについて前掲書『古代日本の塩』(p.42)は下記のように述べている。

<以下引用>

藻塩垂る・藻塩焼く・藻塩木・藻塩火などの用語は、海藻を製塩に使った時代に発生した語のように思われ、古来まことしやかな解釈がつけられているが、「塩〇〇」と「藻塩〇〇」の用例を塩歌で拾ってみると、

| 時代 | 塩○○ | 藻塩○○ |

| 万葉集 | 12 首 | 1 首 |

| 万葉~延喜頃まで | 31 | 4 |

| 延喜~平安末 | 8 | 30 |

| 鎌倉から室町 | 54 | 66 |

となって、「藻塩○○」との語が流行するのは、海藻利用の製塩がほとんど姿を消し、塩浜法が一般化する平安中期からである。したがって、「も塩」の「も」あるいは「藻」は作歌の語呂、すなわち五音にするために塩に「も」を付した文芸用語であることが分かる。「藻塩○○」は藻による製塩を表す製塩用語ではなく、また南西諸島の方言である結晶塩=む(ま)しう(藻塩・真塩カ)、海潮=うしう(潮うしお)からきた用語でもないようである。

<引用終わり>

②投木(なげき)

投木とは塩焼(鹹水の濃縮)のために燃料とする木を浜に投げ落すことである。この語は後世、死語となって意味が分からなくなったのか、江戸時代の絵では釜屋のそばに積み上げられた薪の山から木を投げ落とすことと解釈されているが、あやしい。

これについて私見を述べてみたい。

古来の藻塩法で塩焼が行なわれる地域には海藻が多い磯が多かったと思われる。そういう場所は崖が迫って海に落ち込んでいる地形が多い。鹹水濃縮のため長時間火を焚くための燃料は流木では足りないので、山から木を伐って磯に向けて投げ落とすということが行なわれたのではないか。鎌倉時代以降、藻塩法が廃れ塩田法が主流になると薪は離れた場所から持ってくるので投木は行われなくなりこの語も忘れられたのだ。

「なげき」は「歎き」に通じるので、平安文学では好んで使われたようだ。 例示する『かげろう日記』と『紫式部家集』に現われる塩焼の情景は同じモチーフの絵を見たことがあったのではないかと思えてくる。生きた時代が重なる二人は生活、文化的環境は殆ど同じだった。

<例1>

かげろう日記作者は更級日記作者の伯母に当たるが、かげろう作者は更級作者誕生の十年以上前に 亡くなっているので面識はない。 かげろう作者の腹違いの妹は源高明の妻であったが、 高明が安和の変で失脚左遷され、その屋敷も直後に火災で失われてしまった。 かげろう作者は悲嘆にくれている妹を慰めるため長歌を作り、控えを自身の『かげろう日記』にも収録した。心のこもった内容で、韻の心地よさで心和む歌となっている。投木の用例は一句のみで大半は関係ないが、秀歌の紹介としてご容赦願いたい。

『かげろう(蜻蛉)日記(桃園の尼上)』

西の宮は、ながされたまひて三日といふに、かきはらいやけにしかば、北の方、我御殿の桃園なるにわたりて、いみじげにながめ給ときくにも、いみじうかなしく、我こゝちのさはやかにもならねば、つくずくとふして、思ひあつむることぞ、あいなきまでにおほかるを、かきいだしたれば、いと見苦しけれど、

おもひしことは 春のすゑ

花なんちると さはぎしを あはれあはれと きゝしまに

西の宮まの うぐひすは かぎりのこゑを ふりたてて

君がむかしの あたごやま

さしていりぬと きゝしかど

人ごとしげく ありしかば

みちなきことと なげきわび

谷がくれなく やまみづの つゐにながると さはぐまに

よをう月にも なりしかば

山ほとゝぎす たちかはり君をしのぶの こゑたえず

いづれのさとか なかざりし

ましてながめの 五月雨(さみだれ)は

うき世の中に ふるかぎり

たれが袂か たゞならん

たえずぞうるう さ月ゆへ

かさねたりつる ころもでは

うへしたわかず くたしてき

ましてこひじに おりたてる あまたの田子は をのがよゝ

いかばかりかは そぼちけむ

よつにわかるゝ むらどりの をのがちりじり 巣はなれて

わづかにとまる 巣もりにも なにかはかひのあるべきと

くだけてものを おもふらん

いへばさらなり こゝのへの うちをのみこそ ならしけめ

おなじかずとや こゝのくに

しま二つをば ながむらむ

かつは夢かと いひながら あふべくごなく なりぬとや

君もなげきを こりつみて しほやくあまと なりぬらん

ふねをながして いかばかり うらさびしかる 世の中を

ながめかるらん ゆきかへり

かりのわかれに あらばこそ

きみがとこよも あれざらめ

塵の身をくは むなしくて

枕のゆくえも しらじかし

いまは涙も みな月の 木䕃にわぶる うつせみも

胸さけてこそ なげくらめ

ましてや秋の 風ふけば

間が木の荻の なかなかに そよとこたへん

おりごとに いとゞめさへや あはざらめ

夢にもきみが きみをみで

ながき夜すがら なく蟲の おなじこゑにや たへざらん

とおもふこゝろは おほあらきの

森のしたなる 草のみも 同じくぬると しるらめや露

また、おくに、

やどみれば蓬のかどもさしながら あるべき物を思ひけんやぞ

引用:『土佐日記 かげろう日記 和泉式部日記 更級日記』 p.177、日本古典文学大系(岩波書店)

<例2>『紫式部家集』30番歌

この歌は紫式部が藤原宣孝から求愛を受けていた頃の歌である。

うるさく歌を贈って来る宣孝を冷やかす返歌という。

四方の海人(あま)塩焼くあまの心から やくとはかかるなげきをやつむ

<拙訳>そこらにいる海人 その中で塩を焼く海人(宣孝さん)が心から 焼く(思い焦がれる)とは このような投木(歎き…あちこちで手を出した女たちの嘆き)を積み上げることなんですかね。

この用例で分かるように、投木(なげき)は崖や山の上から投げ落され、 あちこちに散らばったものを釜屋の近くに積み上げていた。