二村山志に見る「二村山」問題の考察

「二村山」は歌枕として古くから多くの文人に取り上げられている。更に散文における初出である更級日記において「ふたむらのやま」として登場する。しかし、更級日記作者の記憶違いも原因で、その現在地については、古くから尾張説、三河説など少なからぬ論争があった。現時点では、尾張国、現在の豊明市の二村山に結論を見ている。名古屋の国文学者にして郷土史家である尾崎久彌氏はそのような論争になった経緯を整理、分析し、戦前、既に三河説は間違いで「二村山」は尾張と結論づけていた。また、延喜式「両村駅」もこの麓である「宿」であったとしている。併せて駅路の衰退後に東海道とされた鎌倉街道がこの二村山を通っていた事も論証された。鎌倉時代に街道脇に祖先供養の塚を建てることが流行したが、二村山の麓にも十三塚と呼ばれる塚があった。尾崎久彌氏がこの地誌を書いていた頃にはまだ存在していたが、残念なことに昭和45年の圃場整備事業の際に失われてしまった。この地誌は戦前に行なわれた研究を基にしているが、戦後、広く郷土の事を子孫に知ってもらうために簡潔にまとめ直されたものである。この小冊子は現在一般歴史愛好家の目に触れることはないので、直接関連のある一~四章を以下に参考資料として掲示する。口絵として江戸時代の小田切春江画の「尾張国二村山真景」が挿入されているが、白黒で線がつぶれ不鮮明なため、着彩して、文字は活字で書直した。このような浮世絵的鳥観図には、正確さはないが過去の景観が完全に失われた現在、過去の地形を知るための重要な手掛かりとなる。

二村山志

尾崎久彌氏は名古屋出身の国文学者、教育者(1890~1972)。近世文学、浮世絵、書誌学が専門。

以下引用

一、二村山

二村山は、古来有名な歌枕の一つである。歌枕とは、古歌に詠まれた名所を指していう。

二村山は、今の愛知県愛知郡豊明村地内、大字沓掛字峠前と字皿池上との両字に跨がるものが、それで、今は大分面影を変えていると思うが、昔は、海道一の名勝だった。標高七二米というが、連亘した丘陵の姿である。山の名の起りは、この山の麓に「両村駅」というのが出来、それによってこれまで無名の山だったのが、二村山(ふたむらやま)と呼ばれるようになったと思う。

両村駅のことは、別に項目を更めて述べることとするが、延喜式に記されてあるところから、延喜式の成った延長五年(927)には、すでに両村駅というものが存在していたわけである。二村山もその頃、かく名ずけられたと思う。

古歌に現われた二村山としての、見当たった最も古いのは、後撰和歌集に収載せられた清実の歌である。くれはどりあやに恋ひしくありしかば、、ふたむら山も越えずなりにき、という一首。この歌「おほやけの使にて、東の方へまかりけるほどに」云々。途中で任改まり召し返されたから、知れる女にの意の前書のある歌で、事実当国へ下ったの歌、実感によっての作で、単に「二村山」なる歌枕を利用しての机上の歌ではない。

後撰和歌集は、村上天皇の天暦五年(951)奉進せられた勅撰集で、あたかも只今より悠々一千年余の昔である。

以後、勅撰集や家集に、しばしば此の二村山を見つける。然しながら中には題詠によったと思われるものもあり、或は既成的な歌枕として詠んだかと思われるものもある。そうした数多の中から、此の尾張二村山を実見し、体験した歌のみを拾うと、それでも十何音に上ろう。人口に膾炙し、また名歌とも思われるものは、続古今和歌集に収載せられた源頼朝の、「都にぼるとて二村山を越えけるによめる」の前書きのある

よそに見し小笹がうへの白露を 袂にかくるふたむらの山

の一首であろう。袂と布の「二むら」とを掛けているのはちょっと嫌味かも知れないが、技巧繊細を喜ぶことなった当時としては致方中粮。建久元年(1190)十一月の上洛、又は建久六年(1195)三月の上洛、そのどちらかの折りであろう。

かように古歌に詠まれはじめ、名勝の一として名を売りはじめたが、海道一の名勝と呼ばれはじめたのは、鎌倉期であろう。海道とは、東海道の略である。その絶賛の叫びをあげたのは、鎌倉時代貞応二年(1223)の紀行『海道記』の筆の跡である。『海道記』は、源光行の紀行と伝えられ、鎌倉期はおろか、あらゆる期を通じて、古来国文学上、有数の名紀行である。そのこゝ尾張二村山のあたり、鳴海を経て、いわく、

山はいづれも山なれども、優興は此山にひく。松は、いづれも松なれども、木立は此松に止まれり。翠の音に雨をきくといへども、雲を舞ふ鶴のこゑに、晴の空を知る。松の性、松の性、汝は千年の貞あれば、面がはりせじ。再往、再往、我は一時の命なれば、幸建期しがたし。

けふ過ぎぬかへらば又よふたむらのやまぬなごりの松の下路

山中に堺川あり、身は河上に浮んでひとり渡れども、蔭はみなぞこに沈みて、我とふたり行く。かくて三河の国にいたりぬ。(下略)

とある。山はいくらもあるが、優興を感ずるは此の山のみ。松は、他にいくらもあるが、(松の日本といふ程だから)松木立として賞美に堪うるは、此処の松のみ。翠を含む風の音、即ち松風の音に雨かと疑ったが、雲に舞ふ鶴ののどかな姿と声に晴天の空だと知った。松は千年かはらぬ性だから、いつまでも此儘のであろうが、私は人間、不定の命だから、再往後見期しがたい。二村山の絶勝を称えて、人間のあわれさはかなさを喞(かこ)つた文句である。山中に堺川あり云々。之によると、当時の堺川は、相当に川幅があり、また水も深かったらしい。山中にとあるところから、山麓、両村駅のあたりは僅かな聚落があったとしても、他は堺川までの丘陵の余波がつゞき、したがって松の木立が続いていたものだろう。一説、今の字「宿」の川島天神(今、鹿島社)の前あたりに今も川あり、これなるべきかともいう。之なれば、後世、国境の線移動と考えられぬこともない。

こうして二村山は平安期ごろから歌にも詠まれ、紀行にも書かれ、時には歌謡の類(例えば、正安三年ー鎌倉期、1301に成立した『宴曲集』など)にも称へられたが、室町期にいたり、新たに三河遠江の堺に近い、三河高師の山に近く、二村山というのが出来、新しい歌枕となり、さらに江戸期は、岡崎の東、本宿の近くの法蔵寺の裏山をこれも二村山と呼ばれるようになった。ーーーこの高師山近くの偽せ物は、恐らくは「堺川の近く」よりの誤伝から生じたと思う。尾張三河の堺川に近く、が三河遠江の堺川に近くと誤られたのである。又、法蔵寺が、徳川家康幼年期、手習いに通ったとの伝説から江戸期徳川氏に最も由緒の深い寺とせられ、その為、より強く生じた訛伝でもあろう。

それと、肝腎の尾張二村山が室町末期頃から之より半里程離れたところに道が出来、これが江戸期の新しい東海道となったため、二村山を上り下りする旧道(之を俗に鎌倉街道という)は廃れ、したがって二村山も忘れられるに至ったのである。然しながら明治の初まで、よく鎌倉期の面影を伝え、之より先、幕末のころ、近くの中島に生まれた伊藤両村などは、之を愛し、その保存に努めたのであるが、何にせよ、明治初の諸事変革の際、この山も犠牲となり、せっかくの古松の群も大半は伐採せられて了った。今もたまに村内に遺存する胴廻り二抱えにも及ぶ木の大臼は、この時の古松伐採のかたみだという。誠に惜しいことをしたものである。

二、峠地蔵

こうした嘗ての海道一の絶景二村山の頂に立たせ給うのが、背に大同二年(807)と刻まれた地蔵尊、俗に峠地蔵と言われた石地蔵尊である。伝承では、空海(弘法大師)が、熱田大明神の神勅により彫刻した石像だという。空海は、熱田宮とも関係が深い。参籠した事も、事実であろう。従って熱田に近いこゝ二村山に、こうした伝承が生まれたのも、不自然ではない。大同二年は空海が唐の留学を終えて帰朝せられた、その翌年である。年代に於いて、まんざら合わぬ事もない。

地蔵信仰は、我国のいつの頃から生じたか、その仏像の本体は如何にの議論も出ようが、信仰の伝来は、いずれは中国からに疑いなく、奈良時代ごろからであろう。奈良朝、之も中国から伝来した道祖神信仰がある。此の道祖神信仰と地蔵信仰とは、由来混融せられがちである。いずれも道側又は峠の如きにあるからである。従って今日、僻遠に遺存する、地蔵像を道祖神像だという議論も起こる。

こうした詮索は略くとして、結論すれば、こゝ二村山の大同二年の石像は、永い間、地蔵尊として伝承せられ、俚人、さては往来貴賤の信仰を集めた。その「峠の地蔵」称せられるに至ったのは、二村山が、峠の名にかわった頃、即ち室町末からの事であろうか。

さて大同二年から数えて千百余年を経た古仏が、その間幾多の災害にあわれたろうことは、推するに難くない。今あるお姿は、勿体なや、首をなくし給うた胴体のみの者である。この胴体のみとなられたについては、他人が様々に伝えて居る。その一つに、熊坂長範に関する説話がある。長範、嘗てこの山に隠れ、往来を脅かしたが、或時、旅人の首を斬ったと思ったのが、此の地蔵尊の首だった。身代わり地蔵の別名は、これに基ずく。延命地蔵尊のさらなる別名も、さらにふさわしい。こうしたことが伝承せられたのも、純朴な古代人の進行のせゐである。ともあれ、いつの頃か、雷火其他の災害に遭わせ給うたのであろう。--長範は、近くの島田の地蔵にも、伝承を残している。島田の地蔵が「毛替え地蔵」の別名を有するいわれは、長範が他より馬を盗み来たり、この地蔵に祈願すると、それによって馬の毛色が変ったというのである。之は怪しからぬ話で、島田の地蔵は、盗人の共犯という事になる。之に比べたら、まだしも、二村山身代り説話の方が、類例も多く、ありがたいのである。ーー長範というのも、「長範の如き」大盗というのであろう。 今、山頂、別に「古来仏、大破ニ依リ之ヲ建ツ、延宝七年」という背刻のある一帯の地蔵尊石像がある。この古来仏とは大同二年のをいゝ、その二代目として延宝七年建立したとの意であろう。延宝七年1679年、然るに之がまた胴体斜めに切れたる如き様であるのは、(従って袈裟切地蔵尊ともいう)、之を長範に結びつける説話もあるが、長範は平安期末の存在、延宝は江戸期、時代の錯誤も甚だしい。恐らくは、伝えらるゝ、延宝七年より六十余年の後,元文五年(1740)七月十六日の雷火による被害であろう。即ち創建の延宝七年当時は、完全なお姿であったのだろう。

大同二年の古仏は、初めは露座せられたであろうが、後、いつの頃よりか、お堂に祀らせられた。村内聖応寺古記の伝うるところでは、往古はこの地蔵堂、村にて管理し来たったが、一時、名古屋城東八事山興正寺(真言宗)に託して、その頃、八事より元光道参(どうしん)なる僧来られ、専ら当地地蔵堂の供養に当たられた。

その頃は、此の地蔵堂も相当の規模であったろう。現にその頃、梵鐘の鋳造があり、それによっての鐘楼もあった筈である。(この時の梵鐘は、後、地蔵が興正寺より村内聖応寺に移管替えの時、堂と共に聖応寺が管理、後、さらに慈光寺に預けられ、昭和十七年松、慈光寺より供出せられて、行方不明となった。)

その梵鐘銘、並びに序を見ると、銘文は八事第二世忍海点阿、序は、「沓掛峠地蔵堂現在、元光道参」識する所である。そうしてその成ったのは、享保七年(1722)十月上旬の事である。施主としては、吉池村寒念仏講中とある。

此の梵鐘の序によって、享保年間、八事の管理だった事が明瞭である。且つ序に「峠地蔵道場」とあるから、元光を中心にして、相当の道場をなしていたと思われる。(因みに此の梵鐘、小形ではあったが、慈光寺に於いて午前十一時、午後四時の二刻、「時の鐘」として使用しつゝあったが、妙音比なかったことは、今も村人の語り草である。)

さて話は、享保年間に戻る。その後、峠地蔵は元文元年(1736)十一月にいたり、八事興正寺よりさらに村内、曹洞宗聖応寺に移管せられた。元光も、その頃は追々老衰せられ、それがためにの尉官であった粮。然しながら元光は、以後も村内を離れ給わず、後元文五年十二月廿四日入寂、今の豊明村大字西川(二村山の南麓に接す)に所在する「ドウシン藪」は即ち道参藪で、元光道参草庵の址であり、又其人を葬った址だと思われる。

さて元文元年の移管後、間もなく元文五年(1740)七月十六日、雷火の災あり、地蔵堂ら一時に焼失した。今三兆二ある延宝七年地蔵尊の破損も、この時であろう。(元光、この災禍の年、最晩年、その年末寂。前掲)当時の聖応寺七世灌田和尚、応急修理をなし給い、続いて延享元年(1744)村内、本郷なる真野平右衛門家より永代仏餉田として開地一反歩の寄進申出があった。今の大字沓掛新田字高鴨に残る「地蔵田」は、即ち是である。真野家は犬山真野氏の分れで、当時は豪を以て一郷に鳴り響いた名家である。

明和元年(1764)にいたり、聖応寺白竜和尚の頃、本堂再建、稍旧日の態をなすにいたった。(今聖応寺に「峠地蔵再建勧化序」を蔵す。年代、その奥書に、「時明和元年元龍集甲申仲秋彼岸日、」云々とある。)爾来幾星霜、天保五年(1834)、村内中島の大儒伊藤両村、および伊藤家と親族のよしみある大久伝なる金子宜彦と相図り、桜樹千本を植ゑつけ、又楓樹をも寄進するところあった。地蔵堂をめぐると二村山保存の最初の美挙である。

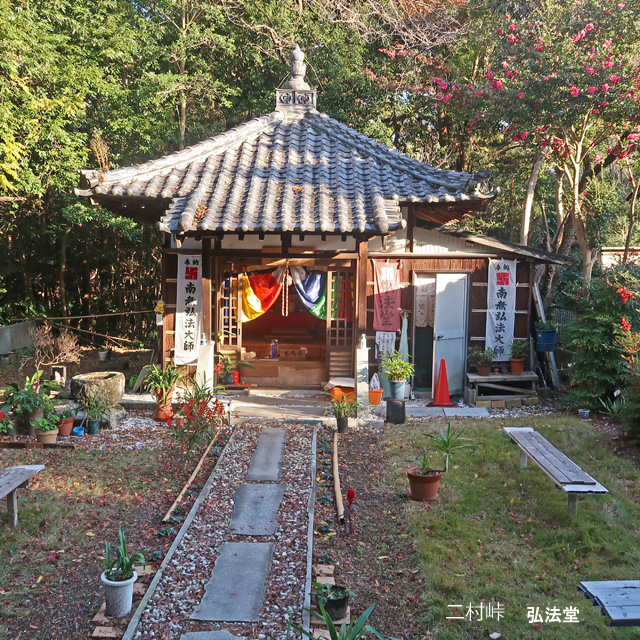

次いで弘化四年(1847)二月にいたっては、有栖川宮幟仁(たかひと)親王より有名な「玉くしげ二村山の明暮に、延ぶる命をさして仰がむ」の御歌一首を献らせられた。この御歌の機縁となったのは、一つに村内、地蔵堂管理の任にあった聖応寺に嘗て在寺せられた突堂禅師の高徳による。突堂禅師は初め栴崖という。名古屋の人、平野氏の出、その祖平野金右衛門の開基になる当村聖応寺に八歳にして入寺、聖応寺十二世暁林和尚の弟子となられた。爾来十余年、常にこのこの地蔵尊を尊崇するところ篤く、出でて他郷に遊ぶも然り。後、大成して貴紳の尊信を得給うても然り、常にわが二村山地蔵尊の功徳を説かせられた。この幟仁親王御歌の真蹟、突堂禅師より伝えて、今も聖応寺宝である。(突堂禅師は、明治三年、総持寺住職とならせられ、明治十三年八月二十四日、東北巡錫の途、羽後大山善宝寺に遷化、時に寿七十四。能書、墨蹟一品あり。長身六尺に及んだという。森田悟由禅師は、少年期、十三年が程、突堂禅師に近侍したという。) この有栖川宮家よりの御歌奉載が動機となり、当時の聖応寺暁林和尚、及び哲玄長老ら、地蔵堂の復旧にいよいよ心を用い、供養の仕法を講じたが、こゝに村内、西川なる定助なる人、(この定助翁の子孫、今と西川に住、服部氏)本堂改築を願い出で、一手寄進、これ今も大破しながらも面影だけは残す間口二間奥行三間の建物が、それである。

かくも先人しばしば地蔵堂、並びに地蔵尊の再建に努め、俚人良俗の中心たらしめたが、近代にいたり大破のまゝに遺存、今日の態あるは、我等痛憤止まらざるものがある。

-因みに峠の西、五六町のところの濁り池は、往古、熊坂長範が、血刀を洗い、そのため濁ったといわれて居る。斬られ地蔵説話に伴なう二重の説話である。

三、両村駅

両村駅は、二村山の名の因って起こる所のものである。

両村駅は、その所見は延喜式にある。延喜式は縁起五年八月(905)、醍醐天皇、藤原時平らをして撰せしめられ、延長五年十二月(927)、時平の弟忠平ら、上がったもので、当時の各種部門法令典礼の集大成の如きものである。そのうちの兵部式、駅伝馬の条に、はじめて「両村駅」が記録せられている。

「尾張ノ国駅馬伝馬、馬津・新溝・両村各十疋」というのがそれで、各と駅場と伝馬とである。尾張国内の駅は、当時は三駅、馬津駅、新溝駅、両村駅の三である。(当時の制度、今の約五里に一駅を置く。)その三駅のうちの馬津と新溝は、馬津はいろいろ議論はあるが、大体今の岐阜県羽島郡墨俣と思われ、新溝は、今の岩倉町。墨俣ははるか後の天正十二年十一月、小牧山の戦後の織田信勝と羽柴秀との講和会議の時、秀吉の主張により終わりから美濃へ移譲せられた分の一部で、羽島といふ郡名も、尾張の丹羽、中島をつめesての称である。従って、平安期から安土・大坂時代へかけては、墨俣あたりは、まだ尾張部だったわけである。

然るに尾張の再南部、馬津駅から数えて三つ目「両村駅」は昔から誰人も移設を持たぬ。即ち両村駅は「宿」と何残る通り、今の大字沓掛字「宿」のあたりであろう。

今の「宿」付近、之を物語る旧蹟さまざまがある。就中ウマヤド、十王堂の址歴然たるものあり、かつ今も然く俚称せられている。

「ウマヤド」は、今の豊明村地内、両村山頂より東南へ、約五町の距離にある「ウマヤド」と俚称せられているあたりが 、その古址である。倭名類聚抄二十巻本に「山田郡駅家郷」とあるもので、山田郡は、室町期尾張ノ守護斯波氏により廃せられ、後、豊臣秀吉の天正検地によって春日井と愛知との二郡に分属せしめられたものである。而して駅家郷のあたりは、愛知郡に入った部分で、従って之は愛知郡駅家郷というにひとしい。ウマヤドは、駅家郷の訓で、厩戸の意、(或はウマヤガウ、つめてウマヤゴ、訛ってウマヤドであろうか。)駅のための駅馬・伝馬の飼育につとめた聚落であろうか。馬籠、今、間米と書く。昔は、今あるより広い区域に亘っての称で、ウマヤドに接していたと思われる。駅址に近く「まごめ」なる地名あるは、他にも例が少くない。駅馬と伝馬との違いは、駅馬は、名の如く駅に用意せられて官用に供した馬、鎌倉期以後は、宿駅に備えての公用に供した馬だという。之は延喜式にいう所だから、前者である。即ち平安期は、駅馬が常備、伝馬は予備のものであろう。

その南、約五丁に「十王堂」といわれる小字もある。十王とは閻魔王(俗にいう閻魔)を含めて他の九王、併せて十王で、それを祀ったのが十王堂である。駅のある処、その近くに必ず所在したもので、之ははるか後の江戸時代でも然り、江戸時代ではさらに細かく置かれるようになって、路程の凡そ一里ごとを示すものに一里塚がある。その一里塚のある処近くに必ず置かれたものが、この十王堂である。すなわち、十王に旅行の安全を祈願する意があろう。従って古代は駅に付随して、それが江戸期に入っては一里塚に伴っているのである。

ついでに両村駅の「ふたむら」に就いて述べておきたい。之は、二個の聚落が、その辺りにあったからの名だと思う。江戸時代の誰かは、鳴海と沓掛(今の豊明村大字沓掛字本郷)のふたむらだというような途方もない事をいうたものもあったが、私の考へでは沓掛と川島とのふたむらだと思う。沓掛は、今いうたと豊明村大字沓掛字本郷に当り、川島は、今の豊明村大字沓掛字宿に当ると思う。今、宿にある式内神の鹿島神社は、もと川島神社といゝ、地名の川島をとったものと思われ、当国でも有数の古社である。式内神とは、延喜式に記載せられた神社の意味で、少なくとも千年以上を経た古社群である。ーついでに沓掛字本郷とは、本郷は文字の如く最初の聚落地で、それが民家の繁殖によって他へ伸びる。伸びたものは出郷、すなわち枝村である。「本郷」の名を伝えている処は、何処にもある、最初の聚落地である。(沓掛は、沓懸とも書き、これも駅に伴う、または駅を意味する聚落に与えられた名で、各地に例がある。沓は、藁沓、草鞋以前の履きもので、旅人のため、それを軒に掛けて売る。そうした設備のあるところ、古代は駅に限られた。)

往古、今の宿と本郷とに二聚落があり、それによって「両村」(ふたむら)の名が生じ、それがやがて新駅の名となったのだと思う。

四、鎌倉街道

鎌倉街道は、鎌倉時代の街道という意味だが、鎌倉時代の前、平安時代の址、吉野・室町時代と、含めていう場合が多い。こゝのも然りで平安期の東下りで有名な在原業平も、平安末期の牛若丸元服して源義経が、(金売吉次を供にしての陸奥下りにも、鎌倉時代初、西行法師の二度の東下りにも、また承久の乱で東軍が上方へ攻め上るにも、老の躰に杖ついて鎌倉へ下った、我が子いとしに胸の燃えた母性愛の標本、『十六夜日記』の阿仏尼も、さては吉野・室町期の、例えば吉野期の宮方・武家方、追いつ追われつの争闘にも、観世清次(観阿弥)がするがの浅間神社に法楽を献げるについても、すべてあれこれ、こゝ二村山を上り下りするいわゆる鎌倉街道を通ったわけである。鎌倉街道を俗に小栗街道ともいう。之は「小栗判官」をもて鎌倉期、海道を上り下りした代表的人物と大衆的に考えたからである。)

平安期から東下りには、伊勢越えと美濃越えと二路があった。山城の京を起点とし、相模の鎌倉が終点となったのは、鎌倉時代、官吏其他の往還である。その伊勢越えと二途が一に合したのは、尾張の国に入ってからで、尾張の萱津宿(今の愛知県海部郡甚目寺町の大字萱津と、今の名古屋市中村区東宿町となす部分。庄内川を挟んで、今は此のニ処に分かれた。けれども早晩、今日の名古屋が更に拡大した暁、此の旧萱津宿の残り部分も、大々名古屋に併合せられることとなろう。)がその合致点である。伊勢越えは、鈴鹿山の険難がある、その代り路はやゝ捷径、従って日取りは僅かに縮少することが出来る。美濃越えは、平坦な代りにやゝ迂路である。老人婦人子供などの足弱の旅又は罪人護送などの旅には、必ず迂路だが安全な美濃越えを執った。

とにかく萱津から東は、この二途が一で、熱田へ出て熱田宮に参拝、旅中の安泰を祈り、潮干には熱田から東へ、呼び続ぎながら鳴海へ出で、満潮には山の手の道を(之を上の道ともいふ)遠廻りをして鳴海へ出る。但しこの鳴海は、室町末から生じた鳴海(之が今の鳴海)ではない。今、古鳴海といわれる処(今の鳴海より半里の北)が、平安・室町への鳴海(後の古鳴海)から東南へ、相原郷を経て二村山へかゝり二村山を上り下りして宿(元の川島)に出、宿の名の如くこゝに一泊、次ぎ宿から今の大久伝へ出、堺川を越えて、今の西境・東境・駒場を経て、八橋に出る。八橋からは矢作への線である。

鎌倉期、美濃越えの者は、尾張に入って折戸((折津ともいう。今の一宮市の南で稲沢町の東)に一憩又は一宿、それより南進、萱津へ出た。伊勢越えの者は、伊勢から今の揖斐・木曽の河口を伝って市江へ出た、市江は今の津島市の南である。その辺から東進して萱津へ来り、美濃越えと合した。従って鎌倉時代は、折戸。市江、萱津、宿(沓掛も含めて)は、当国屈指の都市をなした訳である。

因みにいう、清洲の繁栄は、萱津がやがてそおの北の今宿にさらに北東の清洲に移動してからの事で、それも室町期に入っての事である。守護代の織田が清州に城き、それより清洲を中心に幹線道路が生ずるに至った、それからの事である。聚落の発達と衰亡とは道路の変替と運命を共にする。そうした事が、こゝ「宿・沓掛」の運命にも聯想される。

今村内に十三塚というのがある。之は今の宿から大久伝へつゞく旧鎌倉街道に沿ったもので道路が大体東南の方角、その両側(南と北)に飛び飛びに塚があり、南側(鎌倉街道に向かって右側)には現在十三個、北側(鎌倉に向かって左側)は現在飛び飛びで七個を数える。南側は、一塚と一塚との距離が約二十間、北側も然りであったろうが、今は残存七個である。一塚の規模は最も大なのは一畝程、小なるものは一歩程である。この両側ともに、古伝「十三塚」である。この十三塚なるものは他処にもあり、鎌倉時代に生じた一首の民間、父祖追善の意の者である。これある処、大体鎌倉期古道の跡だといわれている。

「青木の地蔵」というのがある。之は、十三塚のうちの、鎌倉へ目がけて最初の、北側にあるもので、「青木」とあるが、今は樟で、周り八尺五寸、中が空洞となった大樹で、その根元に祭られたのが、地蔵尊である。この地蔵尊は、高さ二尺程のものであったが、その台石は凡そ高さ七寸、幅九寸である。この地蔵尊及び台石は、今、十三塚より移動して、大字沓掛、字寺内部落に遺存する。(大正六年一月移動、地蔵堂として祀らる。)その台石二年号わづかに見え、それに「仁治二」と仄見える。任義は鎌倉期、その二年は1241年である。おそらく当村遺存金石文中の最古であろう。大同二年の峠地蔵を例外として。以て鎌倉街道を立証すべき資料ともなり得るのである。然るにそれが室町末期半里程西に街道が生じ、やがて之が江戸時代東海道となり、従って旧道はさびれるにいたったことは既述の如し。

以下五章以後略

二村山志 尾崎久彌(おざききゅうや)

発行 :二村山保存会、昭和26年