海路を使ったもう一つの鎌倉時代・東海道をたどる『海道記』

鎌倉時代の東海道紀行文のうち多くは京都を出発し東山道経由で尾張国萱津にやってくるが、『海道記』のみが鈴鹿峠、津島経由で萱津に達している。京都から萱津までの所要日数はどちらのコースも3泊4日である。鈴鹿コースは船渡りがある点で後世の江戸東海道に似ているが、むしろ、古代駅路を復活した感が強い。この地域の古代駅路は少なくとも平安初期、弘仁3年(812年)頃までは機能していたことが明らかである。日本後紀に伊勢国榎撫(なつき)駅に対し「ここは水路(舟の旅)だから、伝馬不要につき停止する」という通達がある。しかしその後、この地域の駅路は、おそらく自然災害により流失廃絶したと見られ、更級日記が書かれた平安時代中期には、東山道経由が通常のコースとなっていた。

時が流れ、鎌倉時代になると古代駅路とほぼ同じルートで街道が復活していたようである。

鎌倉時代の伊勢湾岸はまだ沖積地、三角州が発達せず乱流地帯である長良川河口部は現在より上流であったと想像される。後年、織田信長の攻撃で名高い長島輪中も、もちろん形成されていなかった。河口部の地形が、多少なりとも記録に残されるのは江戸時代以降である。

一方で鎌倉時代に舟で約10㎞の長良川河口部を横断する交通が日常的に行われていたことが海道記の記述から明らかである。ここではその具体的な海上ルートを海道記の記事から探る。

(1)鎌倉時代の尾張国、長良川河口地域の海上交通路

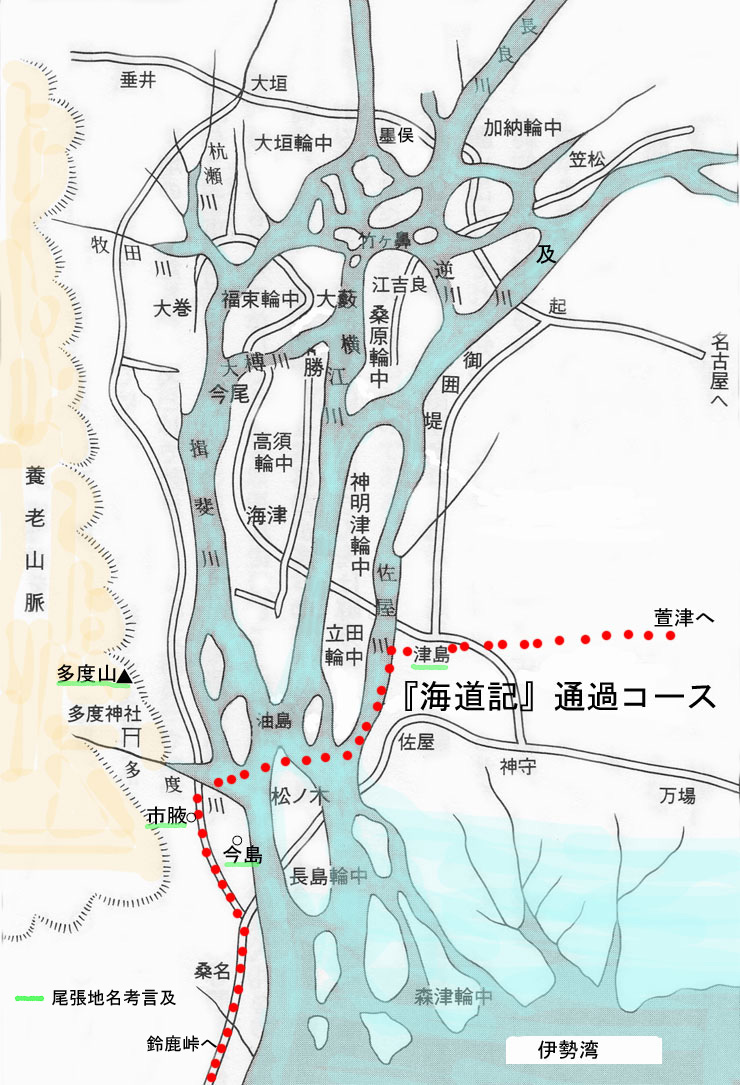

長良川河口地域の地図、地形図は江戸時代以前のものはないので、鎌倉時代の状況は想像の域を出ない。以下に示す地図は江戸時代、「宝暦治水」頃の絵図面を基にしたものである。

引用:上林好之、日本の川を甦らせた技師デ・レイケ、p.32、草思社

この図に、”想像で”鎌倉時代海岸線を水色で示し、海道記関連の地名と「津島の渡り」の航路を描き入れた。

上記書籍中に引用されている元図は『「宝暦治水」ごろの木曽三川と輪中』(木曽川文庫資料)

図中の道路、地名はほとんど江戸時代のものである。

(2)『海道記』について

作者は明らかになっていない。旅に出発したとき五十歳前後で、承久の乱に連座し刑死した中御門宗行卿の終焉の地(御殿場)を訪れるなど、その縁者ではないかと想像されている。鎌倉に下り、さして長逗留もせず帰京したことからも、乱の犠牲者の鎮魂そのものが旅の目的ではなかったかと察せられる。であれば、公用、商用など実目的ではない旅なので普通なら体験できない海の旅をしたのではないかとも考えられる。海が荒れない季節であれば海難の危険は少なかった。『海道記』という書題は著者本人によるものではなく、後世の人が内容に似つかわしい題に変えたということだが、まさに当を得た改題である。

(3)『海道記』の船旅の記述から明らかになる鎌倉時代尾張国の海上交通

旅行日程は以下の通り。

京都-→大岳泊-(鈴鹿越え)→鈴鹿の関屋泊-→市腋泊--(渡船)→津島-→萱津

後述する『尾張地名考』「津島」の記述も参考にすると現在地はおおよそ以下の地域であることがわかる。

※大岳:三重県土山あたりか?

※鈴鹿の関屋:三重県亀山市関屋新所

※市腋(いちがえ):三重県桑名市多度町今島

※津島:愛知県津島市神明町1、津島神社の近隣

『海道記』の7月6日(グレゴリオ暦8月11日)から船着き場である市腋(いちがえ)から津島までの旅の様子をを書いた部分を以下に引用する。登場する当時の地名の現在地を探るため江戸時代の著作『尾張地名考』「津島」も参照する(引用その2)。

引用その1、新日本古典文学大系「中世日記紀行集」p.80 (岩波書店)、底本尊経閣文庫造享徳三年写本

(貞応2年7月6日京都発)(グレゴリオ暦1223年8月11日)

故郷を山のいづくに阻(へだ)てきぬ都の空をうづむしら雲

夜陰に市が腋(いちがえ)と云処に泊る。前を見下せば海さし入て、河伯の民潮には孚くれ、後に見仰ば峰峙(そばだ)ちて、山祗の髪風に梳る。磐をうつ夜の浪は、千光の火を出だし入海の潮は夜水を打てば、火の散る様にひかる也、かゝなく暁の鼫(むささび)は、孤枕の夢を破る。此処に泊りて心は独り澄めども、明行(あけゆけ)ば友に牽れて打出ぬ。

松がねの岩しく磯の浪枕ふしなれてもや袖にかゝらん

七日、市腋を立ちて津嶋渡と云処舟にて下れば、蘆の若葉青みわたりて、つながぬ駒も立はなれず、菱の浮葉に浪はかくれども、難面き蛙はさはぐけもなし。取こす棹のしずく袖に懸りたれば、

指(さし)て物を思(おもふ)となしにみなれざほみなれぬ波に袖はぬらしつ

渡りはつれば尾張国に移りぬ。片岡には朝陽の景(かげ)うちにさして、焼野の草に鶬(ひばり)、小篠が原に駒あれて、泥(なづみ)し気色引かへてみゆ。見ば又園の中に桑あり、桑の下に宅(いえ)あり、宅には蓬頭なる女、蚕簀に向て蚕養をいとなみ、園には潦倒(ろうとう)たる翁、鋤を柱(つい)て農業をつとむ。大方禿なる小童部といへども、手を習ふ心なく、たゞ足をひぢりこにする思(おもひ)のみあり。弱(わか)くしてより業をならふ有様、哀にこそ覚ゆれ。実に父兄の教へつゝしまざれども、至孝の志自(おのづか)らあひなる者か。

山田うつ卯月になれば夏引のいとけなき子も足ひじにけり

幽月影顕れて、旅店に人定ぬれば、草枕をとめて萱津の宿に泊りぬ。

上の引用に出てくる「市腋」、「津島」の現在地は東海道駅路の「榎撫(えなつ)駅」、「馬津駅」にも比定されるので、その現在位置は非常に重要である。上記岩波の中世日記紀行では、よく分からないので江戸時代に尾張国の地理、地名を詳細に調査した『尾張地名考』を参照する。

(引用その2) 『尾張地名考』「津島」海道記(底本不明)

ふるさとは山のいくへに隔て来ぬみやこの空をうづむしら雪

夜陰に市腋といふにとまる(原注1)。前を見おろせば海さし入て河伯の民うしろに養はれ(原注2.)見あぐれば嶺、峙(そばだ)ちて山祗の髪風に梳る(原注3)。盤(いわ)うつ夜の浪は千光の火を出し木々に啼く暁の鼫(むささび)は孤枕の夢を破る(原注4)。此處にとゞまりて心は濁すめども明けゆけば友に引れてうち出ぬ。

松かねの岩しく磯の波まくらふしなれてもや袖にかくらん

七日市腋を立て津島の渡りといふ所を舟にて下れば蘆の若葉青(あおみ)わたりて陽炎も立はなれず菅の浮葉に波はかくれどもつれなき蛙は騒ぐ気もなし(原注5)。とりこす竿の雫、袖にかかりたれば

さして物をおもふとなしに水馴竿みなれぬ波に袖はぬらしつ

わたりはつれば尾張の国にうつりぬ(原注6)。

原注は著者津田正生によるもの

原注1.市腋は市邊の磯の轉聲にて長島の曲輪なから坂手村の邊に宿られしなり。いまの城下の地にはあらざるべし

原注2.今島坂手の邊なり

原注3.多度山をいふ

原注4.対句巧言に過ぎて却て実景を失へり

原注5.大森山路村の深田なるべし

原注6.つしまに着たるをいへり

※市腋という地名の腋(わき)は見馴れない字だが、これは人体の脇の意味で「市の脇」つまり市邊「市の辺り」と全く同じ意味である。要するに市腋(いちがえ)は市の傍にある船着き場だった。ここでは美濃方面から長良川を下ってくる物産や津島からやってくる物産の集積、交易地であったと考えられる。海道記の作者はタイトル画像のような運送船に便乗させてもらったのであろう。

尾張地名考:津田正生、p.451「津島」、昭和45年復刻版、愛知県海部郡教育会(1970)

著者:津田正生(安永五年1776~嘉永五年1852年)、尾張藩の学者。藩内全土を自身の脚で歩いて調査した渾身の書。