平安時代の受領任官の仕組みと菅原孝標の受領任官

平安時代、寛平(890年~)年間、諸国に派遣される国司には大きな制度変更があり、「受領国司」として担当国の徴税を請け負う最終責任者として位置づけられるようになった。言い換えれば定められた中央への納税を完済すれば、残りは国司以下で分け取りしていいというものであった。天候不順で税収不足になれば自腹で補填というリスクもあるが、通常は下級貴族にはおいしいポストであった。従って任官希望者は多く特に都に近い豊かな国の競争率は高かった。では更級日記の作者の父、菅原孝標はいかにして任官できたのであろうか。

受領任官にはまず、資格が必要である。その上で公卿会議での選抜を通過しなければならなかった。

受領任官の仕組み

(1)受領になれる資格

受領に任命される資格を持った者には、新叙と旧吏がある。

新叙:六位蔵人、式部丞、民部丞、検非違使尉、外記、史などの官職をつとめた後に従五位下に叙爵された人(五位以上を貴族と呼ぶ)

旧吏:受領経験者で租税等の納入など職務を完済した者(任期中に職務完済の「任中」、任期後一定期間後に完済の「得替」があった)

(2)受領は公卿会議で選考

上記資格を持つ者の中から、除目(じもく)という人事を決める会議で、公卿の推挙を経て天皇に任命される。

除目(じもく)には恒例除目と臨時除目がある。恒例除目は正月11日~13日に開かれ、公卿により推挙された候補者を大間書(おおまがき)というリストにまとめ天皇に提出し裁可を得る。臨時除目では任官希望者自身が申文(もうしぶみ)という自己推薦状を天皇に提出し、天皇がそれを公卿に審議させ、候補を絞り、天皇の裁可を受けるというものである。この人事会議を司召(つかさめし)とも言った。

いずれの場合も公卿という現代で言えば閣僚クラスの会議で推挙されなければならない。それをパスするのは大変なことだが、現代でも県知事は選挙という試練を経なければならないので、それ自体は当然ともいえる。

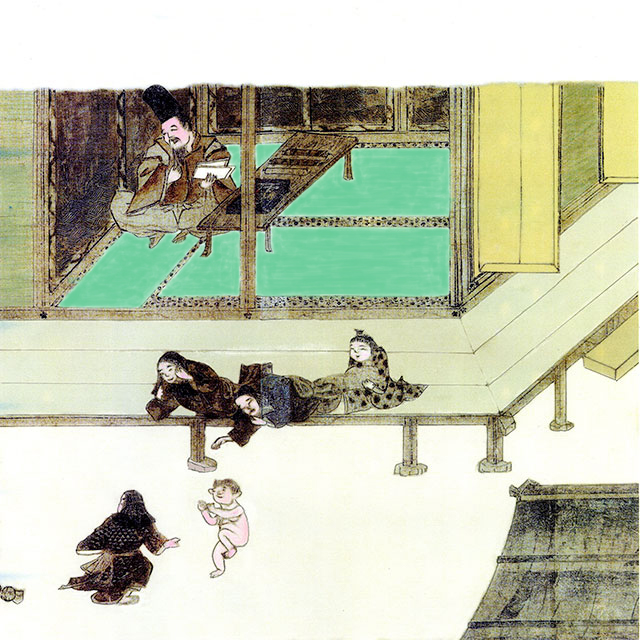

画像は直幹申文絵詞、直幹が申文を書く場面(出光美術館蔵)

橘直幹(なおもと)は平安時代前期の実在の人物である。非常に優秀な学者で文章博士を務めていたが生活は苦しく、たまたま民部大輔の欠員(天暦8年(954))が出来たので、兼務させてもらいたいとの申文(もうしぶみ、任官の自己推薦状)をしたためている場面である。残念ながら村上天皇のご不興を買い、願いはかなわなかった。しかし、その文章があまりに美しく、漢文の手本に取り置かれた。火事の折にも真っ先にあれは持ち出したかとお尋ねになったという。このため鎌倉時代に複数の説話に取り上げられ絵巻物も制作された。

※刊行印刷物では画像が不鮮明なので、画像処理、補筆、修正を行い見やすくした。原画とは異なる模作。

(3)公卿会議の実態

ポストが少ないのに任官希望者が多いので、実際に受領に選ばれるには公卿たちにコネがあり推挙してもらわねば任官は覚ぼつかない。しかし常日頃、贈答を欠かさず顔つなぎして、ごまをすっていても、任官できるとは限らない。なぜかと言えば、受領は摂関家など有力支配階級の荘園経営の仕組みに組み込まれていたからである。有力者は自分の家司を受領として荘園経営している国に送り込み、任国での私的荘園経営にも便宜を図らせていたといわれる。このような状況下では、有力者にコネのない下級貴族はなかなか受領になることは出来なかった。

菅原孝標の任官運動

(1)最初の任官(上総の介)45歳

父親のいない菅原孝標が受領に任官できたのは叙爵(19歳)後26年を経た45歳になってからであった。この時はいったい誰が任官運動をやってくれたのだろう。上総は大国なのでなかなか運動は大変だったと思う。あえて想像を言わせてもらうならば、実際に動いた人物は分からないものの有力者に運動するためのお金を出してくれたのは妻であったのではないか。彼女の亡くなった父、藤原倫寧は金、馬を産する陸奥の守を長く務め莫大な資産を残した可能性が高い。だとすれば、孝標は妻には一生頭が上がらなかったはずである。

帰京後、孝標は今度は自ら上総で稼いだ資産を使い二度目の任官に挑戦したと思われる。しかし、万寿2年(1026)の司召にはかなりの手応えを感じていたようなのだが、落選した(更級日記の記事)。任官は金だけではないことを思い知ったと思う。他の何かが必要なのだと。

(2)二度目の任官(常陸の介)60歳、長元5年(1032年)

孝標55歳のとき、右大臣藤原実資の娘千古家の家司に職を得ている。実質的には実資の家司であるが、この5年後に常陸の介に任ぜられる。これは実資の推挙によった可能性が高い。

藤原実資は右大臣迄上り詰めた名門中の名門だが、それに加え小野宮藤原家の莫大な資産も継承していた。全国に散らばる荘園を管理するため、多くの家司を受領として推挙、任官させ、実資家の荘園管理を行っていた。このことは渡辺道彦氏の『藤原実資家家司の研究』で明らかにされているという。(『日本史リブレット12、受領と地方社会』p.55、佐々木恵介、山川出版社)

以上の事から考えると、実資にしても多くの有能な人材を必要としていて孝標に白羽の矢を立てたとしても不思議ではない。当時60歳といえば現代の80歳である。本人としては、京都に近い近国ならともかく、僻遠の東国なら断りたかったのではないか。しかし、せっかく実資が推挙してくれた任官を断ることなどできる訳はなかった。また、婿を迎えていない娘(更級日記作者)のために一稼ぎする必要もあり、単身老体に鞭打ち、再び東海道を下って行ったのである。