丸子・手児の呼坂の現地案内

万葉集に数首の歌を残す「手児の呼坂」は絶好の観光名所になりそうだが、実際に訪れてみると場所がわかりづらい。地元の方はともかく、遠方から訪ねてくる歴史愛好家は、手児の呼坂の場所がわからず時間切れで帰ってしまう人もありそうだ。かく言う筆者も一度目は探索を断念し、二度目でやっと実見することが出来た。因みに、通りがかりの地元の人に道を尋ねたが、御存じなかった。

困った点は以下の通り。

- 旧地名、宗小路や佐渡(さわたり)などが消滅し歴史関係書に記述してある場所の現地名がわからない

- 幹線道路からの案内板がない

- 史跡地そのものが未整備、且つ危険個所がある

静岡市の方でもう少し案内を増やして頂けないものだろうか。

交通

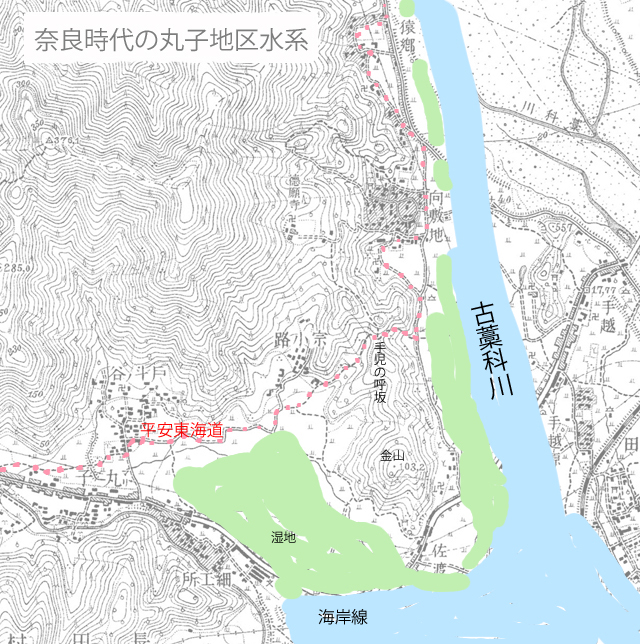

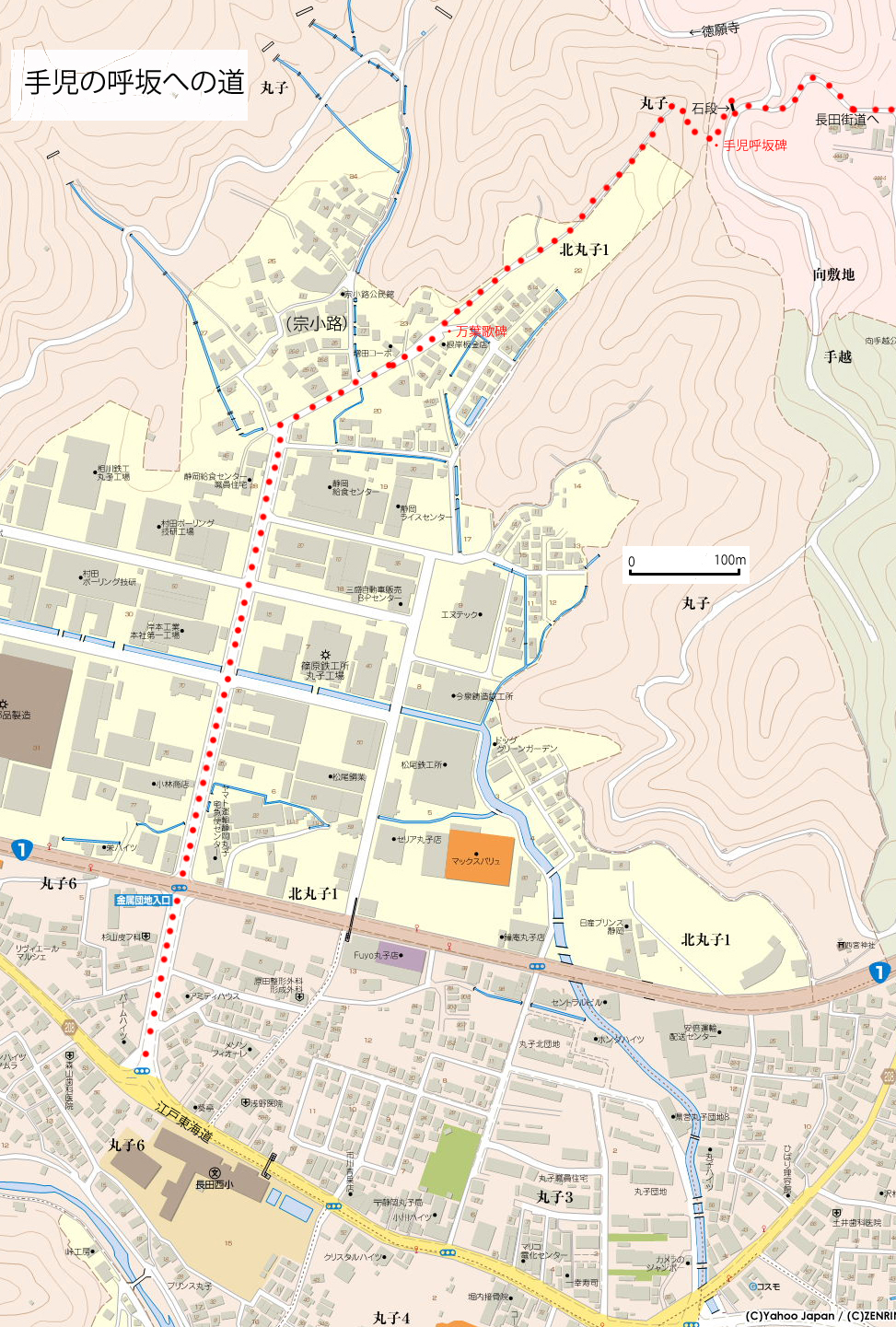

静岡駅から静鉄バスで北丸子金属団地入口または長田西小学校入口で下車。案内図に示すように長田西小学校角から金属団地に向かう道路を真っ直ぐ北上、それが尽きる地点から北東に細い道を真っ直ぐたどる。手児の呼坂入口への道はこれだけなので近道しようとしない方が賢明である。

呼坂の入口には万葉歌碑がある。

あづまじのてこのよびさかこえていなば あれはこひむなのちはあひぬとも

他にも木製の標識があるが朽ちかけている。道なりに進めば5~6分で最高部(峠)に達する。

峠には『手児の呼坂』の石碑がある。残念ながらここから眺望はない。

「手児の呼坂」の由来(現地案内板)

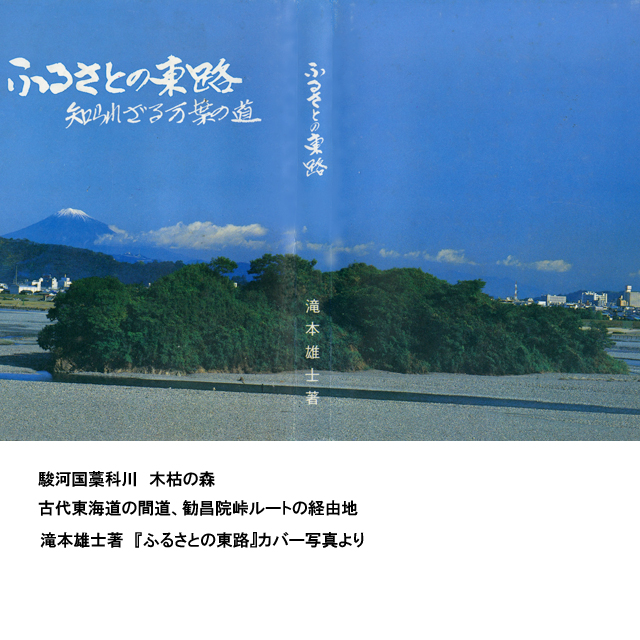

我国最古の東海道の大動脈だった東路は、日本坂を越えて手児の呼坂を通り、舟山を経て駿河の国府に通じていました。平安朝の頃から宇津の山路が開けると手児の呼坂は、丸子を経て、手越・国府への道として、江戸初期東海道五十三次の街道が整備されるまで千余年の長い間、都と東国を結ぶ重要な官道でした。

東路の手児の呼坂越えかねて 山にかねむを宿りはなしに

をはじめ三首の万葉歌が残され、紫式部、連歌師宗長、権大納言 烏丸卿など幾多の有名人によって多くの歌が詠まれた東路の歴史と文学を秘めた峠路でした。

静岡市

峠を東に下れば向敷地に下りられる。すぐ下に自動車道路が見えるので間違えることはないが、自動車道路への下り口は急な石段である。擁壁に張られた手摺用ロープを伝い足元に注意して下りる。

昭和の頃まで自然な山道であったらしいが、自動車道路建設により無残にも現在のように削られたという。因みに、向敷地(むこうしきじ)から上がって手児の呼坂を目指すと、この石段に気付くのは難しい。近づいて、手摺のロープをよく見れば「手児の呼坂」と書いた小さな札があるにはある。でも、初めて手児の呼坂を訪れる人は西の北丸子一丁目の宗小路から入る方が無難である。