源氏物語『関屋』に見る平安時代、逢坂の関周辺の地形状況

逢坂の関は古くから大津から京都に入る重要経路の一つで、このルートは現代でも重要幹線道路である。逢坂山下の隘路を通る元々の逢坂の峠道は古代にはかなり狭く勾配もそれなりにあったようだ。時代が下り交通量が増えるにつれ路面の掘下げ、拡幅が行われ、現在では大型トラックが轟音を響かせ行き交う程になった。

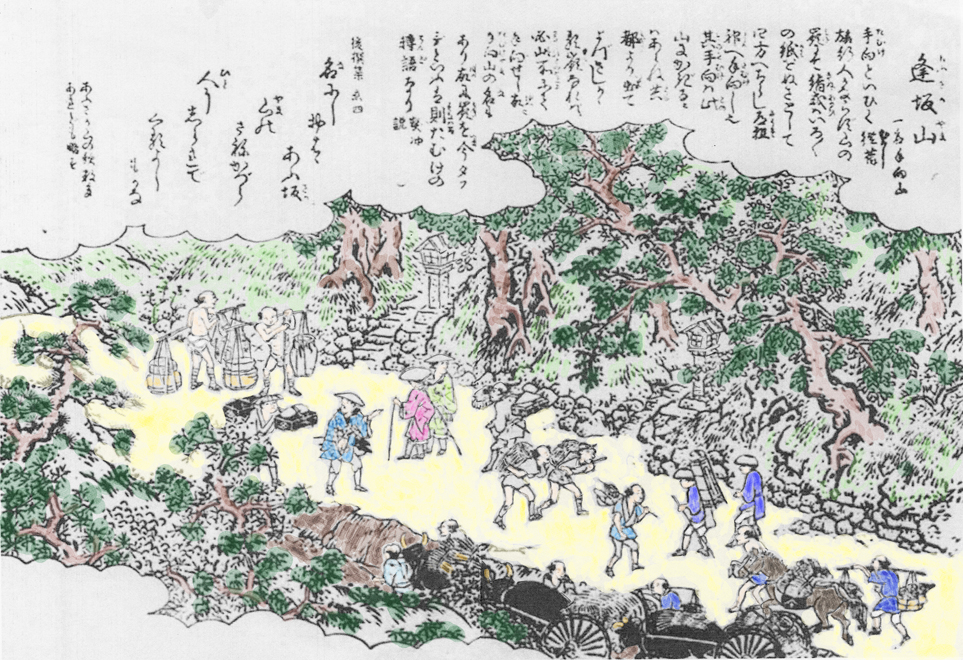

江戸時代の逢坂峠の賑わい

大津から京都に至る東海道は江戸時代後期に牛車専用の道も造られた。伊勢参宮図会には拡幅され、物資、人の往来が激しい逢坂越えの様子が描かれている。現代の道路を見れば、逢坂峠付近ではさらに大規模な地形改変が行われたことが明らかである。従って今後、逢坂の関遺構が発見される可能性はほとんどないだろう。

※詞書:前半は逢坂山の別名「手向山」の語源について、”とうげ”が”たむけ”に転訛したという契沖説を述べる。歌は後撰集の

名にし負わば逢坂山のさねかづら(小寝葛)人に知られでくるよしもがな 三条右大臣(藤原定方)

平安時代の逢坂峠

源氏物語はフィクションでありながら、作者の紫式部はこの峠を何度も通っている事実があり、その風景描写は同時代証言と考えられる。彼女は父の越前赴任にも同道しているし、一足先に帰京したので、父の帰任時、関迎えもした可能性がある。また物語執筆の為、石山寺に参籠していたこともあった。こういう実体験は、常陸介帰任の情景描写に反映されていると思われる。常陸介一行は更級日記の菅原家一行と同じく、粟津にしばし逗留したと考えられる。そこで旅の疲れを癒すと同時に、旅費の精算、任国から持ってきた産品の処分、最も重要な仕事は切符の決済処理、つまり任国での収入を絹、手作布など流通財貨への交換である。このような仕事に男たちは追われ、女たちは入京時の衣装、調度の準備に忙しかった。粟津にはそのような入京に備えるための運送・金融業者、車借、口入屋がいた筈である。なんとかそれが終わると、やっと車を雇い、身なりを整え入京の準備が整う。常陸の国から旅をしてくれば全員ひどい身なりになっていても不思議ではない。しかし大国の前司様一行はそんな素振りも見せず、京にはきらびやかに牛車を連ね入るのである。

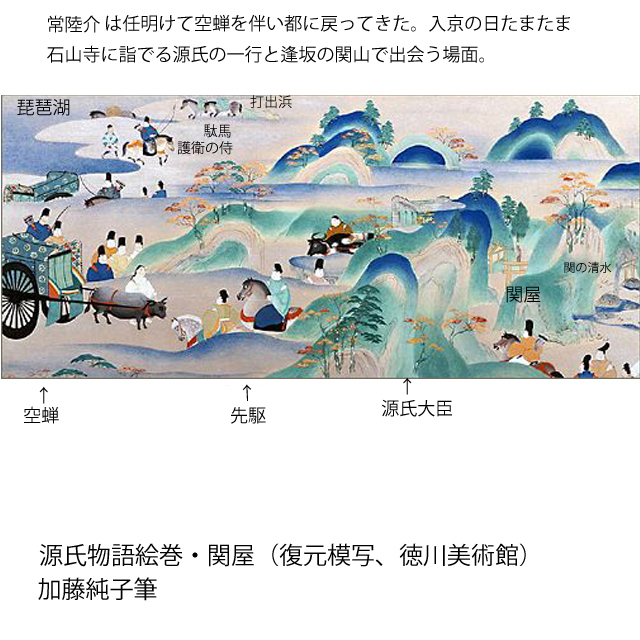

では平安時代には逢坂峠はどんな道であったろうか。これについては源氏物語絵巻『関屋』に描かれている。この絵は平安時代に描かれたものであるが残念ながら剥落、変色で不明瞭で、図柄も実際の景観を写実するものではないようだ。ただ、ありがたいことに現代では復元模写が行われ、タイトル画像のような往時の美しさで鑑賞することが出来る。

源氏物語 『せき屋』の描写から、次のことは言える。①平安時代中期には少なくとも逢坂峠は牛車が通れる程度の勾配で、車に乗ったまま大津に出られた。しかし常陸介一行が関屋の出口付近の杉林で源氏一行の通過を待っていたことから、②車が離合できるほどの道幅はなかった。

以下引用

源氏物語・せき屋

伊予介といひしは、故院隠れさせたまひてまたの年、常陸になりて下りしかば、かの帚木もいざなはれにけり。須磨の御旅居もはるかに聞きて、人知れず思ひやりきここえぬにしももあらざりしかど、伝へきこゆべきよすがだになくて、筑波嶺の山を吹き越す風も浮きたる心地して、いささかの伝へだになくれ年月重なりにけり。限れることもなかりし御旅居なれど、京に帰り住みたまひて、またの年の秋ぞ常陸は上りける。

関入る日しも、この殿、石山に御願はたしに詣でたまひけり。京より、かの紀伊守などいひし子ども、迎へに来たる人人、この殿かく詣でたまふべし、と告げければ、道のほど騒がしかりけむものぞとて、まだ暁より急ぎけるを、女車多く、ところせうゆるぎ来るに、日たけぬ。打出の浜来るほどに、「殿は粟田山越えたまひぬ」とて、御前の人々、道も避(さ)りあへず来こみぬれば、関山にみな下りゐて、ここかしこの杉の下に車どもかきおろし、木隠れにゐかしこまりて過ぐしたてまつる。車などかたへは後(おく)らかし、前に立てなどしたれど、なほ類ひろく見ゆ。車十ばかりぞ、袖口物の色あひなども漏り出でて見えたる、田舎びずよしありて、斎宮の御下り、何ぞやうのをりの物見車思し出でらる。殿もかく世に栄え出でたまふめづらしさに、数もなき御前ども、みな目とどめたり。

九月晦日(つごもり)なれば、紅葉の色々こきまぜ、霜枯れの草、むらむらをかしう見えわたるに、関屋よりさとくづれ出でたる旅姿どもの、いろいろの襖のつきづきしき縫ひ物、括り染のさまも、さる方にをかしう見ゆ。御車は簾おろしたまひて、かの昔の小君、今は右衛門佐なるを召し寄せて、(源氏)「今日の御関迎へは、え思ひ棄てたまはじ」などのたまふ。御心の中いとあはれに思し出づる事多かれど、おほぞうにてかひなし。女も、人知れず昔の事忘れねば、とり返してものあはれなり。

(空蝉)行と来(く)とせきとめがたき涙をや 絶えぬ清水と人はみるらむ

え知りたまはじかし、と思ふに、いとかひなし。

(以下略)

<現代語訳>

伊予介といった人は、故院がおかくれあそばしたそのあくる年、常陸介になって任国に下ったので、あの帚木も伴われてその国に去って行ったのであった。須磨のご蟄居のこともはるかの遠国で耳にし、人知れずおしのび申しあげないわけではなかったけれども、その思いをお伝えするつてさえなくて、筑波嶺からはるかに嶺々を吹き越えてくる風もたよりない有様で、都からのいささかの音信さえないままに年月が重なってしまったのであった。いつまでと時期が定まった源氏の君のご退居ではなかったのであるが、京に帰り住まわれることになって、そのあくる年の秋、常陸介は帰京したのであった。

逢坂の関に入るその日、ちょうどこの源氏の大臣が、石山にお願ほどきに参詣になられるのであった。京から、あの紀伊守などいった子たちや、迎えに来た人々が、この殿がこのようにお詣りになるはずだ、と告げ知らせたので、道中がきっと混雑するであろうと、まだ暁のうちから急いだのだが、女車が多く、道いっぱいにゆったりと練り歩いてくるので、日が高くなってしまった。打出の浜に来る時分に、「殿は粟田山をお越えになった」と言って、御前駆(さき)の人々が道もさけきれぬほど大勢なだれ込んできたので、関山でみなが車から降りて、ここかしこの杉の木の下に数々の車を引き込んで轅をおろし、木陰に隠れるようにすわって、かしこまって行列をお通し申し上げる。車など、あるものは後方に、またあるものは前方に先立たせなどしたけれども、それでもやはり一族は多いように見える。車十台ほど、その簾の下から袖口や襲(かさね)の色合いなどもこぼれ出て見えるが、その有様は田舎びず風情があって、斎宮の御下向かなんぞの折の物見車を、殿はお思い出しなられる。殿もこのようにこの世に栄えていらっしゃるそのめでたさに、数知れぬほどの御先駆の人々がお仕えしているが、みなこの女車に目をとどめている。 九月の末なので、紅葉がさまざまな色をまぜあわせ、霜枯れの草が濃く淡く一面に見わたされるあたりに、関屋からさっと崩れ出たような源氏の大臣の一行の旅姿の、様々な色どりの襖(あお)のそれにふさわしい刺繍や絞染めの有様も、旅の装束として風情ぶかく見える。源氏の御車は簾をお下ろしになって、あの昔の小君、今は右衛門佐になっているのをお召し寄せになって、「今日わたしが関までお迎えに来たことは、いいかげんには思い捨てになれますまい」などとおっしゃる。お心のうちではまことに胸の迫る気持ちでお思い出しになることが多いけれども、ありきたりのお言(こと)づてで、何ともかいのないことである。女も人知れず昔のことを忘れずにいるので、そのころを思い返して何かと心にしみるのである。

行くと来と‥(常陸へ行く時も帰って来る時も、せきとめがたい私の涙を、絶えず流れ出る関の清水だと、人は見ているのでありましょう)

この気持ちを殿はおわかりになることができまい、と思うと、まことにその思いもかいのないことである。

※原文、現代語訳出典:日本古典文学全集、源氏物語(2)、p.348~(小学館)