入京(東海道、 大津市粟津より京都三条まで)

更級日記作者一行は入京の準備の為、粟津にとどまっていた。いよいよ、住むべき家も見つかり、寛仁4年12月2日(グレゴリオ暦12月24日)、出発となった。距離にして約15km、申の時(午後3時過ぎ)に出発した。冬至の日暮れは早い。4~5時間の行程だが途中で真っ暗になり歩行も難渋しただろうと想像するのだが、そこは心配御無用。この日の入京は儀式で、一行は空身であった。家財道具や身の回り品は既に新居に届けられていたはずである。日記は次のように語る。

『粟津にとゞまりて、師走の二日京に入る。暗くいき着くべくと、申の時ばかりに立ちて行けば、關ちかくなりて、山づらにかりそめなるきりかけといふ物したる上より、丈六の佛のいまだ荒作りにおはするが、顔ばかり見やられたり。あはれに、人離れていづこともなくておはする佛かなと、うち見やりて過ぎぬ。こゝらの國々を過ぎぬるに、駿河の清見が關と、相坂の關とばかりはなかりけり。いと暗くなりて、三條の宮の西なる所に着きぬ』

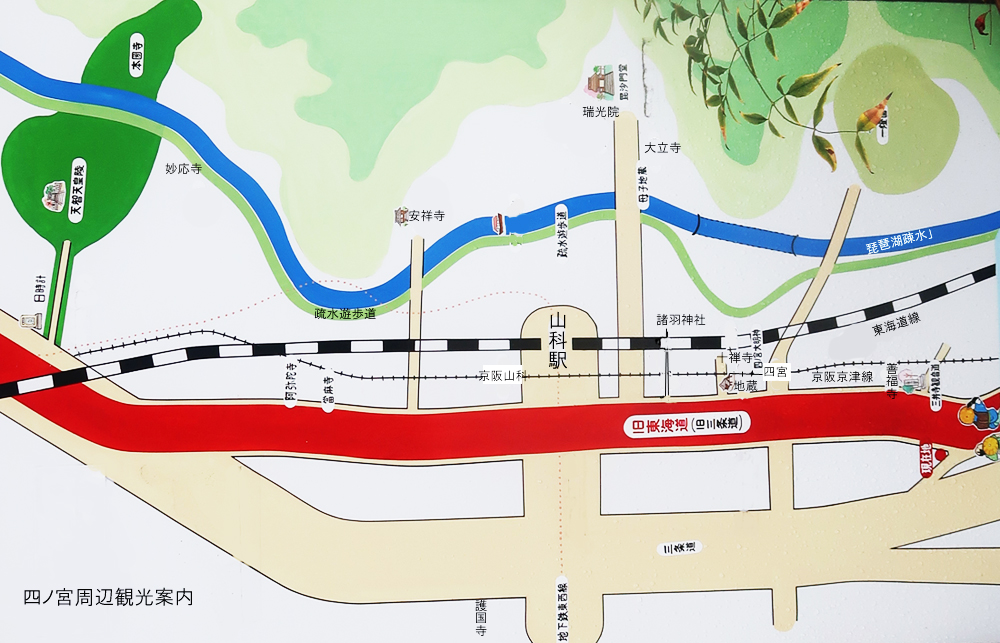

(1)粟津から四ノ宮

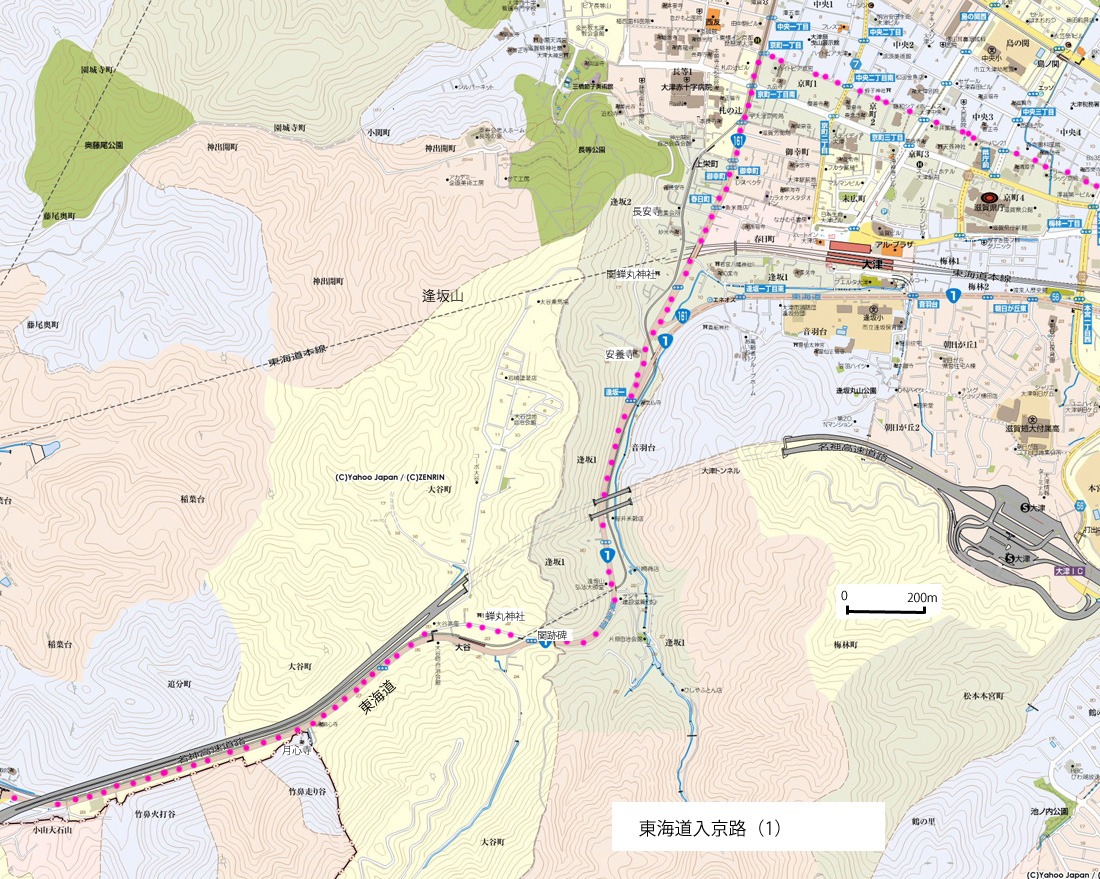

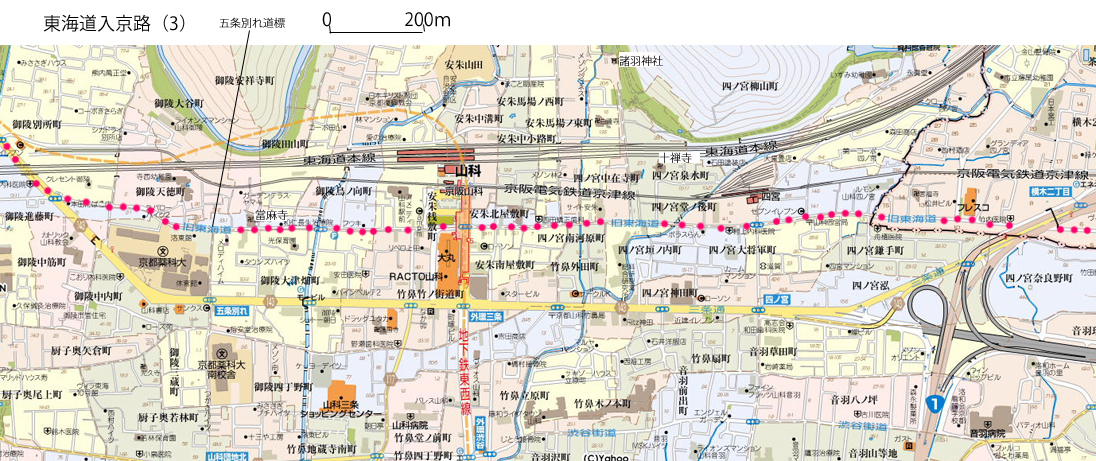

平安時代から江戸時代まで、東海道の入京ルートは地形的に限られているので大筋で大きな変化はない。大津から京都にかけての地形は陸地測量部大正11年測図の2.5万分の一地形図(京都、大津)で確認できる。現在の地図上のルートを以下の地図で示す。

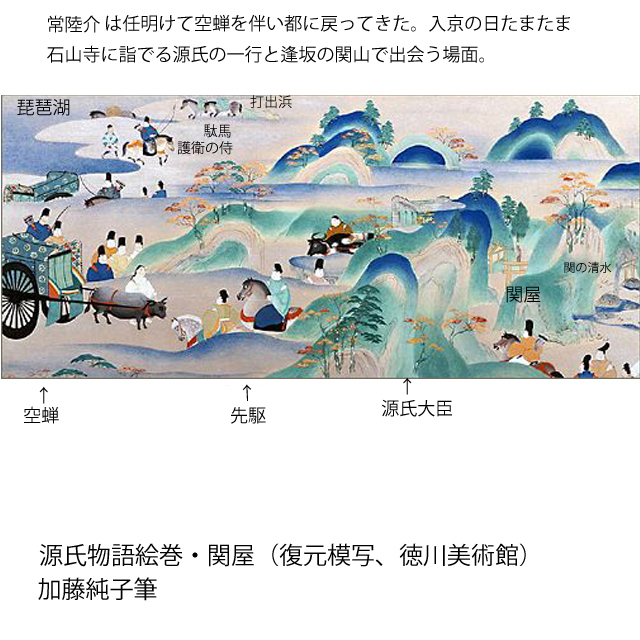

逢坂の関

湖岸沿いの旧東海道を東横インの看板を目印に京町二丁目の交差点まで進み南に転針すると、その先に見えるのが逢坂山で、その下の隘路が入京路である。京阪電鉄京津線の路面電車はやがて山際を通る。江戸東海道は161号線を通っていたとされるが、平安時代には路面電車の線路に沿って山際を通っていたのではないかと思われる。その根拠は更級日記の記事に、山際に建築中の丈六の仏の顔がのぞいていたと書かれているからである。その仏の関寺は現在の長安寺であると考えられている。長安寺は京津線の崖上にあり、現在の161号線からでは作像中の仏の顔はよく見えない。平安時代の逢坂の関周辺の様子は源氏物語、”せき屋”の巻に描かれている。

長安寺

関寺遺跡 時宗 長安寺

長安寺の前の名称関寺は創建年代は不明であるが、逢坂の関の近くにあった大寺院であった。平安時代日本三大仏の一つ関寺大仏は特に有名である。鎌倉時代時宗の宗祖一遍上人が遊行し「おどり念仏」を奉納。慶長の兵火に罹災の後、寺の名を長安寺と改め時宗に属し現在は小堂を残すのみである。又江戸時代長安寺水道として地域に給水を行っていた。境内に国指定重要文化財石造宝塔(霊牛塔)がある。

平成九年三月

重要文化財

建造物 長安寺宝塔 一基

大津市逢坂二丁目

この宝塔は高さは、三・三メートルで角形の基礎石に巨大なつぼ型の塔身をおき、笠石をつけたもので、鎌倉時代初期につくられた日本を代表する石造宝塔です。

一般に関寺(昔この付近一帯にあった寺)の牛塔とよばれ、霊牛の供養塔です。

万寿二年(1025)の『関寺縁起』によると、天延四年(976)の大地震で破損した関寺を復興する時に、資材を運搬した一頭の牛が、仏の化身であるという噂が立ち、多くの人々が関寺へ参拝したということです。そして、万寿二年、霊牛は関寺の工事が終わると共に死にました。その霊牛を供養し、祀ったのが、この牛塔であるといわれています。

昭和三十五年二月九日に国の指定文化財になりました。

大津市教育委員会 昭和六十三年十一月

謡曲「関寺小町」と牛塔

謡曲「関寺小町」は老衰した小町がなお優秀な歌人として風雅で上品な気質であることを素直に描いた老女物の秘曲である。

或年の七月七日、近江国関寺の住職が稚児を連れて山かげに住む老女の許へ歌物語を聞きに行った。老女は僧に請われるままに歌物をはじめた。その言葉の端から彼女が小野小町であることが分かった。

小町はわが詠歌を引いて昔の栄華を偲び、今の落魄を歎いた。寺の七夕祭に案内された小町は稚児の舞に引かれて我を忘れて舞った。

この牛塔は関寺建立の際、工事を助けるために現れた「霊牛」を供養するために建てられたといわれる日本で最古の宝塔で、芸術上からも立派な重要文化財である。その他残る物とて何一つないが、かえって老女小町の隠棲地にふさわしくさえ思えてくる。

謡曲史跡保存会

逢坂の関

逢坂の関がどこにあったのか現在まで明らかになっていない。逢坂地峡は古代から交通の要路であったため、繰り返し拡幅、掘り下げが行われ古い地形は姿をとどめていない可能性が高い。関寺との位置関係から、逢坂の関は長安寺の境内から見通せる範囲に限定はされるだろう。尚、1号線沿いで蝉丸神社の手前に関跡碑が建てられているが史料的根拠はないらしい。

<現地案内板>

逢坂の関の初出は、平安京建都の翌年延暦14年(795)に逢坂の関の前身が廃止されたという『日本紀略』の記述です。

その後、逢坂の関は京の都を守る重要な関所である三関(鈴鹿関・不破関・逢坂関)のひとつとして、弘仁元年(810)以降、重要な役割を果たしていましたが、平安後期からは徐々に形骸化されその形を失ってきました。

逢坂の関の位置については現在の関蝉丸神社(上社)から関寺(現在の長安寺辺り)の周辺にあったともいわれますが、いまだにその位置は明らかになっていません。 大津市

蝉丸神社

蝉丸神社の由緒(現地案内板)

当社は天慶九年(946年)蝉丸を主神として祀られております。

蝉丸は盲目の琵琶法師とよばれ音曲芸道の祖神として平安末期の芸能に携わる人々に崇敬され当宮の免許により興行したものです。その後、万治三年(1660年)現在の社が建立され街道の守護神猿田彦と豊玉姫命を合祀してお祠りしてあります。

これやこのゆくもかへるもわかれては さるもしらぬもあふさかの関

せき 蝉丸

追分町

名神高速のガード下をくぐり追分町に入ると前方に交番が見える。東海道はその脇道に続いている。300m程行くと道は二又に分かれる。伏見街道との分岐である。

<現地案内板>

この地は江戸時代、東海道と伏見街道(奈良街道)の分岐点にもなっていました。追分の名はこのような街道の別れ道で、馬子が馬を追い分けることから来たものです。尚、江戸江戸時代、付近の街道には鬚茶屋町、南北追分町の三ヶ村が並んでいました。

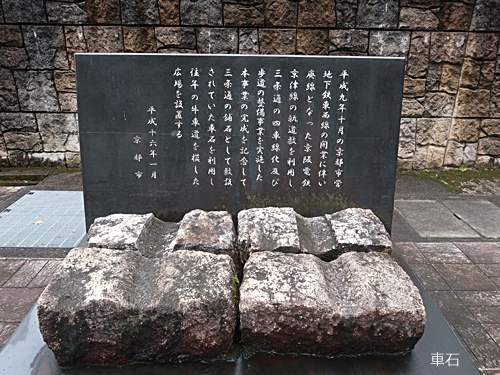

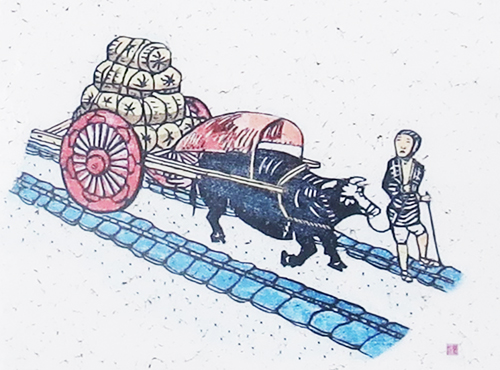

車石

この辺の道端には掘り返された車石があちこちに展示されている。(写真の車石は日ノ岡のもの)

<現地案内板>

大津と京都を結ぶ東海道は米をはじめ多くの物資を運ぶ道として利用されてきました。江戸時代中期の安永8年(1778)には牛車だけでも年間15,894輌の通行がありました。

この区間は大津側には日ノ岡峠があり、通行の難所でありました。京都の心学者脇坂義堂は文化2年(1805)に1万両の工費で大津八町筋から京都三条大橋にかけて約12kmの間に牛舎専用道路として車の轍(わだち)*を刻んだ花崗岩の石を敷き並べ牛車の運行に役立てました。これを車石と呼んでいます。

*石の轍については別解釈の案内板もある。

<現地案内板>昔の道は今の舗装された道とはちがって土道であったため、雨が降ればぬかるみ、車輪がぬかるみにとられスムースに通ることができませんでした。そこで江戸時代の終わりごろ想像図のように車輪が通る所二列に花崗岩の厚い板石を敷き並べ通りやすいようにしました。この二列に敷かれた車道の上を米を始め多くの重い荷物を積んだ牛車が通りました。石と石の間は車を引く牛の通る道です。初めは平だった板石も、重い荷物を積んだ牛舎の車輪によって削られ深い溝が出来ました。この溝が出来た石は車石、あるいは輪形石と呼ばれています。上記挿絵はこの案内板のもの

令和6(2024)年 山科を語りつぐ会・車石、車道研究会

(2)四ノ宮から京・三条

四ノ宮

大津と京都の間の盆地、山科は四ノ宮とも呼ばれ鎌倉時代の紀行文に登場する。四ノ宮とは仁明天皇の第四皇子人康親王(四ノ宮)に因んだものという。人康(さねやす)親王は琵琶の名手であったが、盲目であり出家後、この山科諸羽山の麓に山荘を営み隠棲された(貞観元年859)。

鎌倉時代に飛鳥井正有は何度も、四ノ宮川原を通過している。その場所とはどこだろうか。川原から想像される地形は山科駅北の琵琶湖疎水開通前に存在した安祥寺川の蛇行部分に形成された川原、現在のJR山科駅付近と思われる。古くから往来の激しかったこの地域には古刹、古社が多い。

諸羽(もろは)神社

諸羽神社略記(現地案内板)

御鎮座 京都市山科区四ノ宮中在寺町19番地の1

ご祭神

本社 天児屋根命 天太玉命 八幡宮 伊弉諾命 素戔嗚尊 若宮八幡宮

末社 天満宮 稲荷社

御由緒

本社の祭神は初め天児屋根命と天太玉命であり、上古にはこの二柱の神が禁裏御料地の山階(やましな)郷柳山に降臨座されたので楊柳大明神と奉称した。そもそも、この二柱の神は天孫降臨時に左右を補佐した神であるところから両羽(りょうは)大明神とも称し奉った。

人皇第五十六代清和天皇の御世の貞観四年(862年)に禁裏御所により社殿が造営され、両羽大明神と唱え給い、裏山の名も両羽山と称するに至った。

中古の後柏原天皇の御世の永正年間より中央に八幡宮、左に伊弉諾尊を、右に素戔嗚尊及び若宮八幡宮を配し以上六柱を合祀した。

よって両羽の文字を諸羽(もろは)と改称する。往古の社殿は応仁の兵火により、又その後再建された社殿も江戸中期明和年間の大火により焼失した、同期明和五年氏子中より募財して、三度目の造営がなされ今日に至る。従前は皇室との関係が深く御崇敬を賜った。明治に至り郷社の社格を受ける。古来山科十八郷中四宮、安朱、竹鼻の産土神として親しまれている。現在社域総坪数壱千八百余坪

山城志大帖 夫木集に曰く

「豆良志土手 諸羽乃山仁加久留共 我山彦耳成天答武」

つらしとて諸羽の山にかくるとも われやまびこになりてこたへむ

諸羽神社 諸羽神社保存会

山科地蔵徳林庵

<現地案内板>

旧東海道沿いに建つ寺院です。地蔵尊は、小野篁作で、1157年に後白河天皇の勅命により、京の都の主要街道六箇所に安置された地蔵のうちの1体です。それ以降、京都に入る際の厄除けの場所、東海道の門番として、今もなお多くの人が訪れます。また、琵琶法師の祖として知られる人康親王、蝉丸ゆかりの寺でもあります。

主な行事 8月 六地蔵めぐり

徳林庵は、仁明天皇第四之宮人康(さねやす)親王の末葉、南禅寺第二六〇世雲英正怡禅師が1550年に開創した。

境内には、人康親王、蝉丸供養塔(室町時代)、茶所の四体石仏(鎌倉時代)荷馬の井戸、飛脚の釜がある。

京都市

弘誓山 當麻寺

<現地案内板> 永観堂禅林寺を本山とする浄土宗西山禅林寺の寺院である。派祖西山証空上人が天福二年(1234)に創建されたと伝えられている。

本尊は「山科大仏」とも呼ばれる像高2.67メートルの寄木造の丈六阿弥陀如来像で平安時代末期につくられた定朝様の仏像である(昭和59年(1984)京都府文化財に指定)。寺宝の當麻曼荼羅は「観無量寿経」という経典を絵で説いたもので、古代インドのマガタ国の「王舎城の悲劇」と称される親子間の悲劇を描いた「韋提希夫人物語」を題材として釈迦が夫人に説いた阿弥陀様と極楽世界の様子を表現している。奈良・當麻寺の當麻曼荼羅に基づいて室町時代末期から江戸時代初期に製作された。縦3メートル、横2.25メートルで平成28年(2016)6月に三度目の保存修理が行われた。極楽世界の鮮明な色彩が残っている。

境内、正面には「やすらぎ観音さま」が安置されている。

京都市

五条別れ道標

當麻寺を過ぎたあたりに道標がある。「右三条通」「左は五条橋‥」左側はよく読みとれないが、ひがしにし(東西本願寺)、六条大仏、今ぐまきよ水道(今熊野観音、清水寺)、と書かれているそうだ。宝永四年(1707)に建立。道標から南に500m下り、右折して現代の渋谷街道に入る。現代道路は改修されているので大正期地形図の道筋と 完全には一致しない。

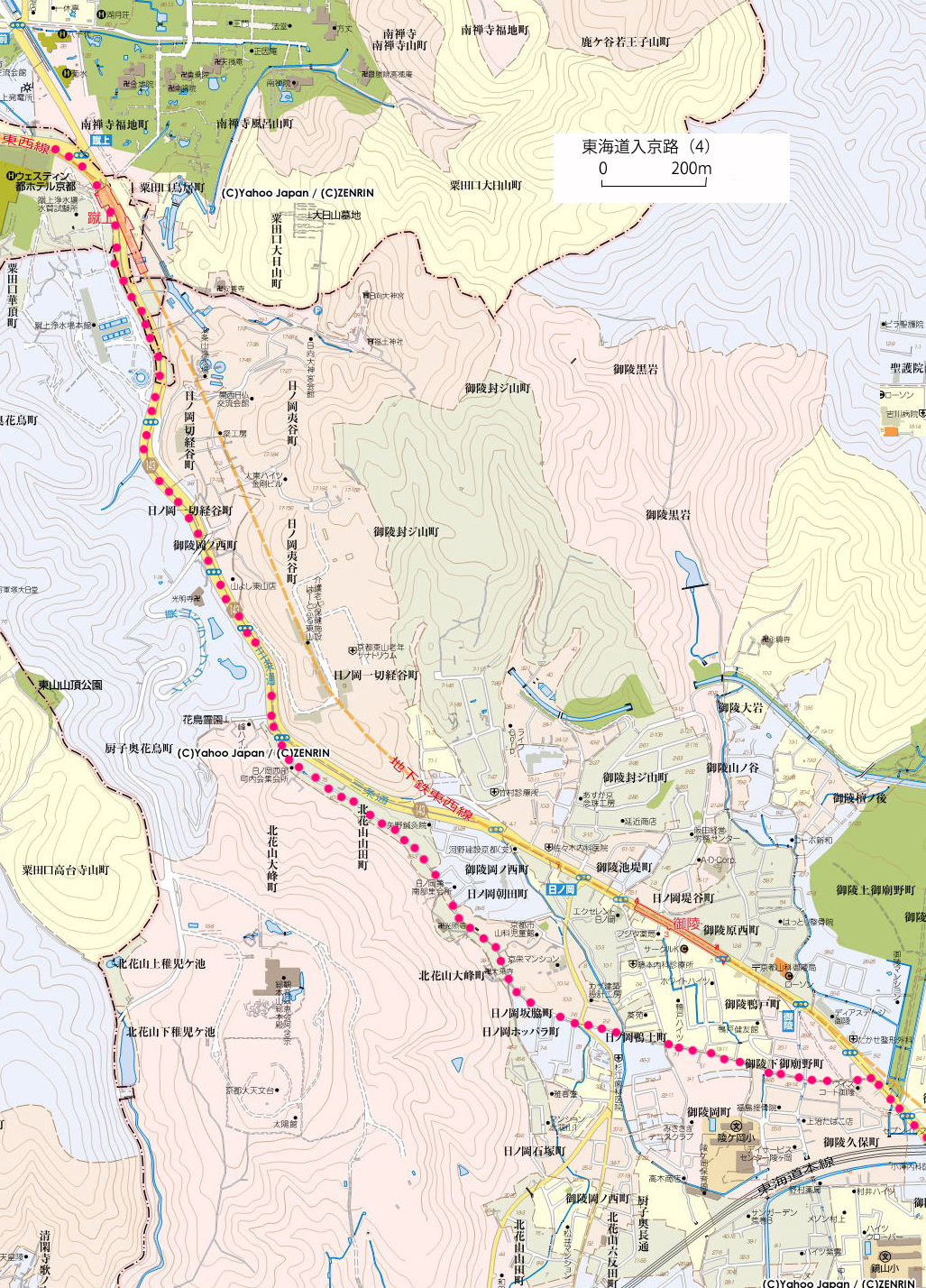

旧東海道(日ノ岡の峠道)

旧東海道は天智天皇稜参道入口付近で(御陵別所町)一たん、三条通り(国道143号線)に出るが、「陵ヶ丘みどりの小径」の前を通り過ぎ、最初の角を左に入ると道なりにたどれば日ノ岡峠に達する。

※注意点は旧東海道に入り50m程で道が食い違い、少し北にずれた路地裏を60m通り抜ける。(間違っても左折してしないように!)これを抜けると「旧東海道」の標識がある道に出る。

<現地案内板>

旧東海道(日ノ岡の峠道)

この道は、江戸時代には東海道と呼ばれ、日本を代表する街道の一つであった。江戸幕府を開いた徳川家康が整備したものである。

東海道では幕末まで車の往来が禁止されていたが、都に近い大津・京都間だけは例外であった。人馬が通る道と荷物を積んだ牛舎が通る車道を分けて、車道には舗石が並べられ車石と呼ばれていた。

当初、この辺りの日ノ岡の峠道は、大津から京都への難所の一つで、牛車の通る車道は深くえぐられて、人馬の通る道との段差が生じ、雨が降るとぬかるんで牛車を立ち往生させていた。

そこで木食正禅上人が享保19年(1734)頃から道路の改修に取り組み、車道に土砂を入れ人馬が通る道との段差を無くしたり、峠の頂上を掘り下げ、その土砂を坂道に敷いてゆるやかな勾配にするなど工夫し、元文3年(1738)に改修を完成させた。こうして峠道は大きく改善されたのである。

またその後、木食正禅上人は、峠道近くに「梅香庵」を建て峠道の維持管理する共に、井戸を掘り、水を亀の口より落として量救水と名付け、旅人や牛馬の乾きを潤したり、石のかまどを設けて湯茶の接待をしたりした。

京都市

粟田口刑場跡

この地は、東国から都への交通の要衝であり、粟田口に位置しています。ここは、東海道の最後の難所日岡峠につづく高みで、粟田口峠と呼ばれていました。そのために、幾度となく掘り下げが行われてきました。

元文元年(1736)には、五条坂安松院住持の木食正禅により粟田口峠南の木橋が石橋に架け替えられるとともに、切り下げられました。文化年間には、車道に車石舗装がされ、人馬道には灯籠が建てられました。幕府最後の慶応3年(1867)には、急峻な日岡峠を避け、その北に新道を付け替えました。その結果、この粟田口峠が日岡峠道の最高所となったため、明治以降は粟田口峠が日岡峠と呼ばれています。当町内にある修路碑は、その歴史を物語るものです。

また古来、都と郊外の境界に位置するこの地には、公開処刑場が設けられていました。江戸時代には、粟田口(日岡)刑場として、この地で磔、獄門、火刑が行われました。形状を望む山裾には、刑死者の霊を弔い慰め、供養する宗教者によって何基もの供養塔が建てられました。明治5年(1872)には、この刑場跡地の後ろ山中腹に粟田口解剖所が設けられ、短期間ではありましたが、近代医学の発展に寄与した場所でもあります。

しかし、明治初期の廃仏毀釈や現代にいたる開発によって、供養塔や経王塔などが破壊され、道路側溝の蓋石や石垣石などにされてしまいました。さらに、明治8~10年にかけての日岡峠切り下げ工事と、昭和6~8年にかけての京津国道改良工事などによって、景観も一変しました。そのような中で、日岡擁壁には、旧舗石車石や経王塔がはめ込まれて残され、また当町の南、日ノ岡朝田町には出土した供養塔の断片が名号碑や題目碑として復元されており、当地の歴史を知るよすがとなっています。

九条山峠町町内会・京都市

蹴上

旧道から再び三条通りに出る。浄水場の門前辺りから眼前に京都市街が広がる。峠は歴史上何度も掘り下げが行われているので眺望は悪くなっている。それでも、ここまで来ると「都に着いた!」と現代人でも僅かな感慨が湧いてくる。平安時代、菅原孝標家の一行はもっと高い位置から京の都を眺めたはずである。漆黒の峠から見下ろす京(みやこ)には明かりが灯っていただろうか? ネオンも街灯もない大都会とはどんなものだったろうか。点のような辻々の篝火でも遠来の旅人の目にはまばゆかったのではないだろうか。

粟田神社

<現地案内板>

旧称 感神院新宮 粟田八大王子社

一、祭神 建速素戔嗚尊 大己貴尊

一、由緒

古くは山城国愛宕郡下粟田郷に属し粟田郷は上粟田(北白川・浄土寺・鹿ケ谷・岡崎)下粟田(三条以南)に分かれ、この地は上古のころ孝昭天皇(人皇五代)の皇子天足彦国押人命を祖とする一族(粟田)が住み、鉱物を穿ち粟や瓜を主食として中古熱田神宮が奉祀されるや一族熱田の社人として移り、土地名を残すのみとなれり。その氏神として上古より祠ありしが人皇五十六代清和天皇貞観十八年(876)悪疫流行のため奉行藤原興世に勅して都の東、白雲の泡立つ郷の霊地に一社を建つ。是當社の社記による創起である。又伝う往古八坂神社を感神院新宮と称し祇園会無き年は当社の祭礼として祇園会の代りとなす記録あり。依りて当社の祭礼は祇園会の始めの形なりと云う。

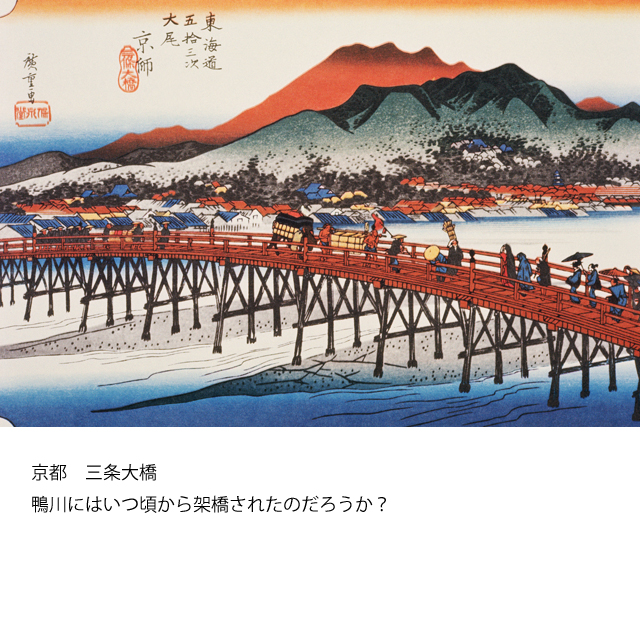

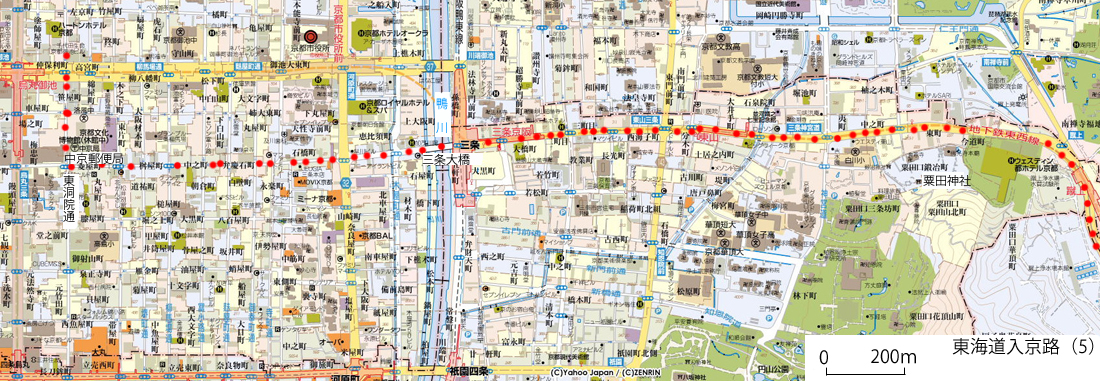

鴨川と三条大橋

江戸時代の東海道の起点は鴨川にかかる三条大橋である。平治物語に平治元年(1159)に「五条大橋の橋板を外した」とはあるが三条橋の記述はない。鎌倉時代の紀行文にも三条橋は見られない。おそらく鴨川の川原は今よりかなり広く、橋がなくても渇水期には飛び石伝いに渡れたのではないだろうか。

<三条大橋・現地案内板>

この橋の架けられた年代については明らかでなく、室町時代前期には、すでにごく簡素な構造をもつ橋として鴨川に架けられていたものと推定されるが、本格的な橋となったのは天正18年(1590)で、豊臣秀吉の命により奉行増田長盛が大改造を行った。

また擬宝珠は天正と昭和のものが混用されているが、その銘によると、

「洛陽三条の橋は後代に至るも往還の人を化度(けど)とせしむるもの也、盤石の礎は地に入ること五尋、切石柱は六十三本也(以下略‥)」とあり、いかに大工事であったかをうかがわせる。かつてはここが五十三次の西の起点にあたり、重要な交通上の要衝であった。

以後たびたび流失したが、幕府が管理する公儀橋としてすぐ修復された。

元禄以来、たびたびの改造を経てきたが、昭和25年の改造によって今の姿に改められた。現在の橋の長さは74m、幅15.5m。なお、橋の西詰北側には、高札場とされたところで、現在も天正年間の大改造の際に使用された石の柱が残されている。

京都市

東洞院大路

三条通りを真っ直ぐ進み、中京郵便局の角の交差点に出る。直交する通りが東洞院大路である。この大路は発掘調査によりその位置が平安京街路図とほぼ一致することが確認されている。この通りを200m歩けば目的の旧三条院、菅原孝標邸跡に到着する。

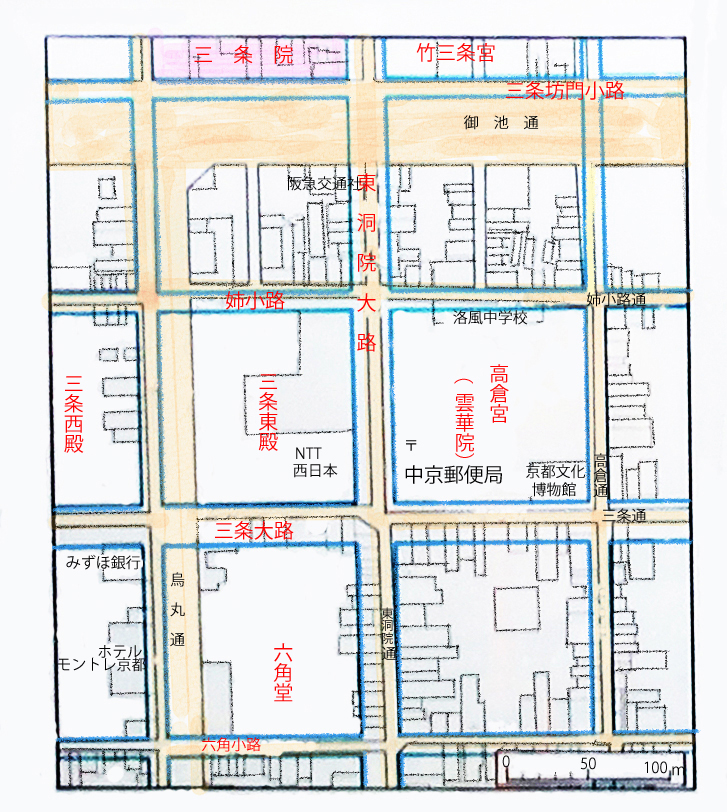

中京郵便局・案内板の図

案内板の図を次のように改編した。青線が平安京の区画である。黄土色の線が現在の道路。歴史的建造物、道路は赤字で記入、ただし時代は前後する。現在の道路は御池通り、烏丸通りを除けば、幅は狭くなっているものの、位置はほぼ変わっていない。ピンクに塗った区画が旧三条院、菅原孝標邸である。

平安京東洞院大路・雲華院跡(現地案内板)

平安京の三条大路北・東洞院大路東に位置するこの地は、平安時代には以仁王の高倉宮、室町時代から明治初年にかけての約五百年間は禅宗の尼寺雲華院が所在した地域である。

昭和五十年、中京郵便局の新築に際して発掘調査が行われた。その結果、雲華院のものと推定される柱穴や、多数の瓦・土器などとともに、平安京の東洞院大路の側溝と認められる溝が発見された。

溝は互いに接して三本が確認されているが、そのうち最も残りの良いものは、ほぼ真北方向にむき、発掘地全体に約50mの長さに延びていた。溝の幅は約四尺(1.2m)で、「延喜式」に記載された大路の側溝の幅に一致している。溝の内側には、築地塀の痕跡と考えられる高まりを挟んで、細い溝が作られていた。

この溝の時期の溝は、出土した遺物から、中世(溝3は近世)と思われるが、平安京の条坊の溝が、これほどの長さにわたって発見された例は稀であり、きわめて貴重な文化遺産とみなされる。

平安京のプランは、大路、小路をもって区画され、大路の幅は八丈(24m)、小路は四丈であり、路にかこまれる一区画は町と呼ばれ、四十丈四方と決められていた。

今回の調査などで検出された溝によって、この付近の条坊を復元すると、現在の街並みが平安京のおもかげを良くとどめていることが理解される。

昭和五十年三月 郵政省

菅原孝標邸

目的地は平安京の宮邸、高位貴族が住んでいた高級住宅街の真ん中にあった。新居は三条天皇退位後の御所であった一町(約100m)四方の旧三条院で、東隣は竹三条宮、普通なら五位ごとき受領階級が住めるところではなかった。千年の時が流れ、現在はマンションやホテル(ハートンホテル京都)が並び建つ一画である。菅原邸旧地の考証はこちら。