平安時代における通貨としての絹について

平安時代前期に銭貨の流通が途絶えたのち、取引は米、絹、布を仲介して行われた。このような代替貨幣では細かい決済がしづらいばかりではなく、現物の劣化、供給量の増減、製品仕様の多様化などで等価性が担保されず、貨幣としての必要条件すら満たしていなかった。このページでは勝野雄大氏の論文『平安後期における絹生産の動向』を参照しながら、この時代の経済取引が具体的にどのような形で行われていたのかを見てみたい。(勝野雄大、豊田武教授還暦記念会編、『日本古代、中世史の地方的展開』、p.97、吉川弘文館)

(1)他の財貨間における絹の相対的価値

平安時代の経済取引に関する文書は非常に限られているが、土地売買に関する文書(売券)は畿内周辺の大和、山城、伊勢国に関するものが比較的多く残されている。これについて分析が行われた。下表は9世紀から12世紀にかけて土地取引が何を代価に行われたかを示すものである。代価としては銭、稲、絹、米が使われ、9世紀には銭による決済がみられる。平安遷都後には京都のある山城国でも銭決済が増えている。一方、稲(穎稲)、米(玄米)による取引も行われていた。11世紀には絹の使用が目立ってくる。ところが12世紀に入ると、その絹による取引が減り、米の使用が増えてくる。概観すると、時代とともに以下のように決済財貨が変わってくる。

銭―→稲―→絹―→米

表.1 平安時代の土地売券における決済財の時代的変化

| 国名 | 財 | 9c | 10c | 11c前 | 11c後 | 12c前 | 12c後 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 大和 | 銭 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |

| 稲 | 3 | 15 | 1 | 0 | 0 | ||

| 絹 | 0 | 0 | 4 | 22 | 4 | ||

| 米 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 | ||

| 山城 | 銭 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | |

| 稲 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||

| 絹 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||

| 米 | 0 | 2 | 2 | 5 | 14 | ||

| 伊勢 | 銭 | 0 | 0 | 0 | |||

| 稲 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||

| 絹 | 1 | 1 | 8 | 6 | |||

| 米 | 0 | 1 | 0 | 2 |

(註)絹・米、米・布等二物資以上が併用される場合は除外した。

<代替貨幣として絹の使用が減ってきた原因>

<絹生産量の増加>

12世紀に入ると絹の代替貨幣としての利用が減少する。要因として絹製品生産量の増加が考えられている。流通量が増えれば絹の実物価値は下がる。平安時代に入ると各地に繊維製品の生産を担う郡司、荘園領主層が経営する工房が増加し、品質、生産量が向上した結果、代替貨幣として流通するに十分な量が確保されたと推察される。ところが、流通量が潤沢になれば”絹の実物価値”は下落してゆく。その点、布は大衆が使うもので多少流通量が増えても価格変動は小さい。絹は貴族層、寺社が使うだけの奢侈品であり、実需は大きくない。貨幣として価値が減価することはあってはならないことだが、代替貨幣では、避けられない。その実例を東大寺文書に残された同一物件に関する3回の土地売買の売券(売渡し契約書)の内容を表.2に示す。

表.2 東大寺、春日庄、土地転売時の絹代価

| 年次 | 買主 | 売主 | 絹代価(疋) | 出典:平安遺文(号) |

|---|---|---|---|---|

| 康平8年(1065年) | 慶秀 | 慶寿 | 30 | 994 |

| 延久3年(1071年) | 津守長童 | 慶秀 | 30 | 1063 |

| 長治元年(1104年) | 禅林寺律師 | 戒師某 | 180 | 1608 |

物件の所在、(奈良)七条三里廿七坪字井尻、物件:田、面積6段

長治元年の文書には売主、買主の個人名は無く売券の控えである。売り渡し価格は康平8年と延久3年では6年しか経っておらず、絹代価30疋は変わっていない。しかし33年後の長治元年には180疋に跳ね上がっている。これは田んぼが高騰したというより絹の価値が下がったとみるべきである。

<絹織物製品の多様化>

絹生産量が増えたら需要もそれに応じて増えない限り、価格は下落する。それを克服するには高品質で世の需要に応える仕様にしなければ、市場から消えてゆく。八丈絹は従来の六丈より長く、仕立ての自由度が増す反物である。表.3は天喜3年(1056年)若狭国にある東大寺封戸が寺に納めた反物類の内訳であるが、既に八丈絹が現れ、中でも”上”と注記された品物は標準の絹(品絹)の十倍の値段が付けられている。尚、従来調として納められていたものは長さ六丈、幅一尺九寸の品絹(凡絹)でこれが代替貨幣として1疋の基準とされていた(延喜式巻24主計上、国史大系『延喜式中編』p.598、吉川弘文館)。この表から平安時代中期の絹本位での絹・布価格もわかる。

表.3 若狭国東大寺封物の絹・布価格 ()は参考のため筆者追記

| 品名 | 仕様 | 数量 | 単価(疋) | 凡絹相当価額(疋) | 小計(疋) | |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 絹 | 八丈絹 | 上 | 10疋 | 10 | 10 | 68 |

| (中) | 2疋 | 8 | 16 | |||

| (下) | 6疋 | 7 | 42 | |||

| 品(凡)絹 | (標準絹) | 15疋 | 1 | 15 | 15 | |

| 布 | 細布 | 五丈布 | 1端 | 3 | 3 | 9 |

| 六丈布 | 2端 | 3 | 6 | |||

| 太手作布 | 6端 | 1 | 6 | 6 | ||

| 封物の品絹換算額総計 | 98 | |||||

(平安遺文752号、『平安遺文・古文書編(3)』、p.867、東京堂出版)

<絹産地の多様化>

『左経記』の長元7年(1035年)11月29日の記事を現代語訳で紹介する。内容は、その日公卿会議で審議される宣旨案につき起草担当の維宗(これむね)義賢が、事前に上司の源経頼に不明の点を相談に来たこと、および夜開かれた会議での結論が示されている。

『大夫史(維宗)義賢が出羽の交易絹解文二枚を持ってきた(一枚は長元5年納税分400疋、200疋。もう一枚は長元6年分200疋を記載)。夜開かれる公卿会議に提出の宣旨案で、「武蔵立野の御馬(貢進)の期日、頭数につき、その牧の年毎の貢進頭数がわからないのですが如何がいたしましょう」というので『格後抄』を引いて延喜9年の武蔵国口状で毎年15疋、8月25日に進上と言っている旨を伝えた。又、「出羽絹が彼の地の産でないので運送責任者を呼んで問い質すと、出羽では産しないので旅の途中交易で入手したため、或るものは頗るよく、或るものはよろしくない」、という。又、「前日(入荷した)、太宰絹900疋(例進600疋、綿代300疋(2万頓代))、は産地がまちまちですが、これは申し上げるべきでしょうか。公家でご使用時、疎悪であると仰せられるであろうこと、これらも一緒に申し上げるべきでしょうか」という。

夕方、参殿し、出羽の解文等をご覧に入れ、あわせて太宰絹の粗悪の件、出羽絹が本国産でないことを申し上げた。

(その結果、公卿会議の首座は)解文は頭弁(蔵人の頭)に回すように仰せられた。但し、絹等の事は不都合だが、返すことはないとおっしゃった。(以下略)』

出羽国はどこで絹を買い入れたのか気になるが、日本海航路で上進される場合、若狭、越前あたりの産地が考えられる。受け取った側も畿内に近かったので不審に思ったのだろう。出羽国ではこの時代には十分な量の絹を産しなかった。(永田英明:「平安中期陸奥・出羽の貢納制と絹」東北学院大学論集、歴史と文化、第69号・第70号合併号(2024))

太宰府が進上した絹は管内7か国から集めたもので、当然品質はまちまちだろうし、大宰府を介して進上するので、品質に対する意識も薄かったと考えられる。

要点は、

① 平安中期には他国に販売する余力のある絹産地が出現していた

② 産地によっては、品質の悪い絹を出す所もあり品質は安定しなかった

(2)11世紀において官物収取(物品徴収)された財物は何か

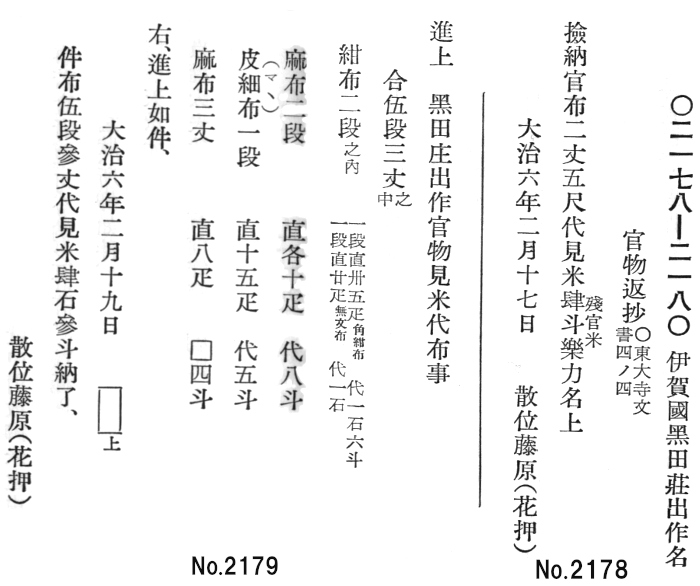

一例として伊賀国黒田庄出作に対する官物(物品徴収)は実際には現米(米穀)で行われていた事例を挙げる。(大治6年2月19日(1131年)平安遺文、2179号)。代価103疋に対し米穀4.3石を納入している。これから、標準絹(凡絹)1疋は米穀4.17斗に相当することがわかる。布の代価を求めるためにわざわざ、絹に換算し非常に面倒なことをしているが、布も仕様がまちまちであり、絹織物との比較で価格を決めるしかなかったのだろう。表.4の中で”計算上の代米”という項目では平均交換率(4.17斗/疋)を疋数に掛けて求めた米量であるが、端数が出るので、実納代米では適当に丸めている。つまり、物々交換では間に介する物品が多くなると目的の品物の代価があいまいになってしまう。これは取引上大きな障害だったに違いない。

尚、皮細布という布があるが原本校訂者も不審としているから誤記の可能性がある。

表.4 黒田庄出作官物(布類)の現米での納入

| 税目 | 数量(段) | 価格(絹換算)(疋) | 計算上の代米(斗) | 実納代米(斗) |

|---|---|---|---|---|

| 紺布(角紺布) | 1 | 35 | 14.6 | 16 |

| 紺布(無文) | 1 | 25 | 10.4 | 10 |

| 麻布 | 2 | 20 | 8.3 | 8 |

| 皮細布 | 1 | 15 | 6.2 | 5 |

| 麻布 | 3丈(1.2段) | 8 | 3.3 | 4 |

| 計 | 5.3 | 103 | 42.6 | 43 |

平安遺文掲載の文字データを以下に示す。(平安遺文・古文書編(3)p.1882、東京堂出版)

検討対象にしている文書No.2179は伊賀国衙からの納税に対する返抄(領収書)である。

<納税の税目>

上記返抄は納税額全体の一部である。黒田庄出作の田地は248町あるので、これに対する官物(国衙に納める物品)は准米1.72斗/段で計算すると総額426石である。黒田庄で出作をやっている村は複数あり、そのうちの一村分と思われる。

税目は布類であるが、それを絹に換算し、更に米に換算して納税している。最初から米を課し収納すれば手間が省けるが、一歩譲って調庸物を課すという建前を崩せなかったのなら”布5.3段、准米4.3石”とすれば足りる。それなのに、細かく各種布の数量を計上しているのは、国衙の予算は既に決まっており、調達予定の物資であったためではなかろうか。納品された米穀で、国衙は後日調達するのだろう。

(3)平安時代後期には交換経済の中心的財物であった絹は米穀にとって代わられる

以上見てきたように、絹は徐々に代替通貨の中心から外れ米穀にとって代わられる。米穀には重量物であることを除けば、少額決済も可能だし食料であるため受け手を選ばないという利便性があった。