杭瀬川から揖斐川へ本流が変移

濃尾地方を流れる木曽三川(木曽川、長良川、揖斐川)のうち木曽、揖斐二つの川は室町時代以前にはなかった。揖斐川が出現する以前には不破、安八郡界を流れる杭瀬川が現在の揖斐川の西側を流れ、この地域の主流河川となっていた。平安時代には赤染衛門夫妻が尾張国府に赴任する際、杭瀬川の渡りから舟で馬津(現在の津島)まで下っている。また源義朝は平治の乱に敗れ関東に落ちる際、この水路で内海に逃れている。その後、杭瀬川の水は何らかの原因で揖斐川に河道を変えた。このような大きな河の流路変更は、洪水という大災害と同時に起こり、農業や交通に大きな影響を及ぼした。ここでは揖斐川がいつから現れたのかを探る。

現在の杭瀬川は、どこにもある中小河川で、かつての大河の面影はない。しかし、戦国時代以前には美濃路を通る旅人にとって歌や紀行文に残したくなる印象的な河であった。杭瀬川の歴史について、地理学的側面からの研究はされていないようである。一方、文献的なことは、わづかに大日本地名辞書(吉田東吾、冨山房)にまとめられているので、それを基に河道変遷に関する歴史をたどった。

※この辞書は明治時代の出版で一般には容易に閲覧できないので、ページ末に「杭瀬川」の項目を転記する

(1)源流

揖斐郡宮地村の山中

(2)河川流量、河道の変化

・平安時代から鎌倉・室町時代を通じて豊かな水を湛えていた。

平安時代の中期、夫大江匡衡の赴任に同行した赤染衛門が杭瀬川に宿営し鵜飼漁を見物している。川幅は現代の揖斐川と同じくらいあったことを想起させる。

・鎌倉時代、東関紀行には『くひせ川と云所にとまりて、世更るほどに、川端に立出でて見れば、秋の最中の晴天、清き川瀬にうつろひて、照月なみも数見ゆばかりすみ渡れり』とし、漢詩を宿泊した家の障子に書き付けているので宿駅があったことが知られる。

・室町時代、覧富士記や藤河の記には杭瀬川が舟で渡る川であることを述べている。

・明徳年中(1390~年)に杭瀬川の河道が変移したという。(出典は岐阜県地誌らしいが元の文書は確認できない)どうやらこの時、大洪水があって、一部河道が変わり現在の揖斐川の方に流れたらしい。

・関ケ原合戦後、大垣城に戸田氏が入った頃、杭瀬川に流れていた水のほとんどが呂久の方に流れ揖斐川が出現した。以後、杭瀬川は周辺の水を集めるだけの小河川となった。江戸時代中山道赤坂宿の浮世絵にもそのような川が描かれている。

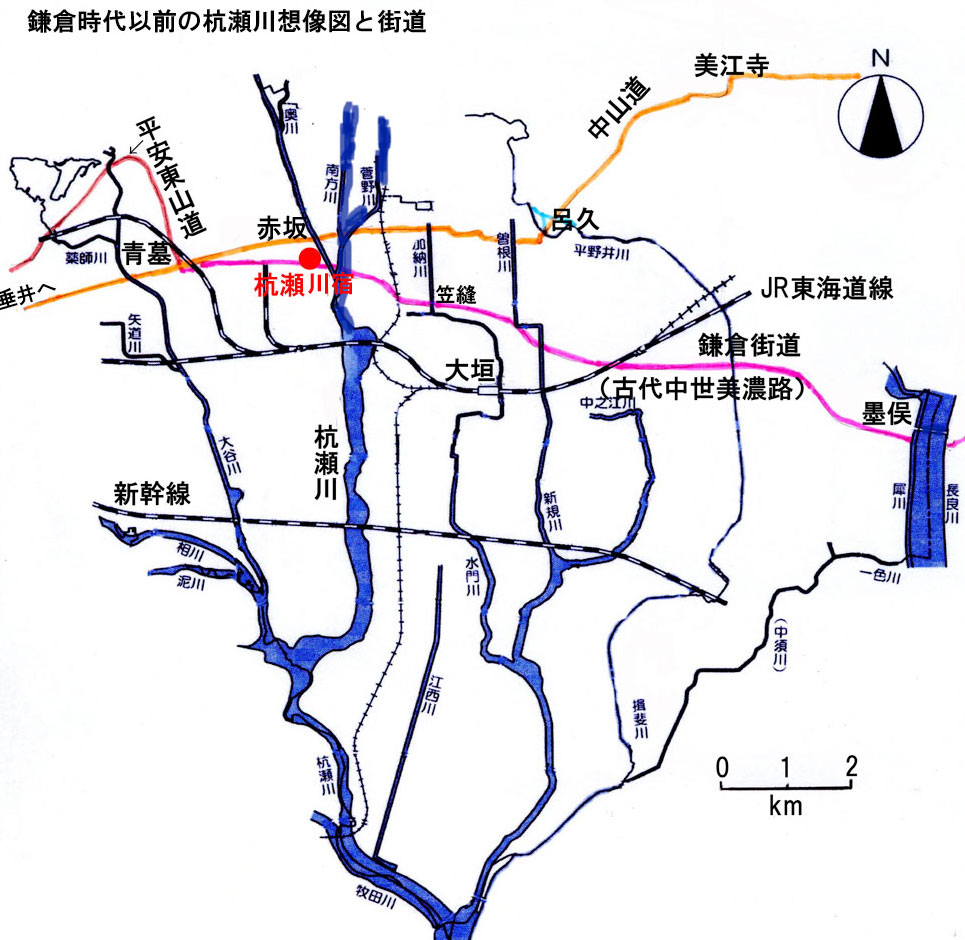

下図は鎌倉時代以前の杭瀬川の流域想像図である。現代地図での位置を示すために鉄道と河川を記入した。揖斐川については現代の流路位置を線で示している。図中美濃路が杭瀬川と交差する辺りに鎌倉時代は杭瀬川宿があったと考えられる。その現在位置は江戸時代中山道赤坂宿の数百メートル南に当る。尾藤卓夫氏『平安・鎌倉古道』では矢橋大理石(株)工場(大垣市赤坂町273)の南側、赤坂新田あたりと推定している。平安時代には宿などはなく旅人は渡し場の周辺で宿営したと思われる。更級日記の一行も宿営したとすれば、この周辺に庵を建てたことだろう。

(3)河道変移の原因は?

明徳年間(1390年頃)に起きた大洪水の規模はすさまじく、赤坂から加納(JR岐阜駅前)まで7里(28㎞)を舟で行けたという。その原因はこの地域が平坦地で当時、堤防が整備されていなかったためであると。

江戸時代に入ると、上流の安八郡池田町あたり?で流れの大半が、東の現揖斐川の河道に移り、杭瀬川は大河から、歌川広重の中山道赤坂宿の前を流れる杭瀬川のような中小河川になってしまった。この根本原因は濃尾傾動地塊運動に関係があると考えられる。例えば赤坂の西側の養老山地と東側の平野は断層で接している。平野側は濃尾傾動地塊運動で年々地盤が下がり、水源のある山地側は相対的に上がる。室町時代頃、杭瀬川と、後の揖斐川となる細流の河床の高低差が逆転したら、水は徐々に東側に流れを増やして行く。流量が増えると洗堀により更に流れが増える。こうして江戸時代に入る頃には、杭瀬川は誰の目にもわかる程、水の少ない川へと変化していった。尚、根拠文献がはっきりしないが、戦国時代、享禄3年6月3日(グレゴリオ暦1530年7月7日)梅雨時の大洪水で、一挙に本流が現在の揖斐川に変わったとの説もある。

以上のことは素人の推論に過ぎないので、専門家の研究を待ちたい。

大日本地名辞書に見る”杭瀬(くいぜ)川”

源流は揖斐郡宮地村の山中に出でて、平夷に就き南に折れ、不破郡と安八郡の間を流れ、相川と合ひ養老郡へ入る、源より末流(牧田川の落合)まで凡六里。この川は往時赤坂駅の東に於て、揖斐川を容れしを以て、水量頗大なりしと雖、何の世にや揖斐川東に転じたるを、後世河道狭小、今は殆田間の一渠のみ。杭瀬また株瀬、弋瀬に作る、古書株河亦同じ。

沙石集云、尾張の国山田の郡に、右馬允明長と云俗有けり、承久の乱の時、京方にて弋瀬河のたたかひに、疵あまたかうぶる、云々。

新撰美濃志云、株瀬川は赤坂の東にて、不破郡と安八郡の堺とす、昔の流は大野、池田両郡(今揖斐)より出でて、呂久川と互に分流したりしが、いつの頃よりか渕瀬かはりて、今は小川となる、安八郡大垣の西に久世川ののこるも此故也、昔の株瀬川宿といひしは、即赤坂村とす、

赤染衛門集に(尾張下向の條)「くひせ川といふ所にとまりて、よる鵜使ふを見て、夕やみのう船にともすかがり火を水なる月の影かとぞ見る」としるし、

吾妻鏡に「寛喜四年(1232年)十一月十三日、およそ去今年の飢饉、武州撫民の術を廻らさるるの餘りに、美濃国高城西郡大久禮以上千餘町の乃貢進済の儀を停められ、、平出作衛門尉・春近兵衛尉等を当国に遣わし、株瀬川駅において往反の浪人等に施さる。縁辺を尋ぬる上下向の輩においては、行程の日数を勘(かんが)へて旅粮を與ふ。止住すべき由を称するの族に至りては、この庄園の間百姓に預け置き、これを扶持せらると云々」と見え、

源平盛衰記の太政大臣師長公井戸田へ下向の條に「みのゝ国関山にもかかりつゝ、云々、

ふはの関やの板ひさし、年へにけりみおきつゝ、株瀬川にもとまり給ふ」としるし、

仁治三年(1242年)の東関紀行に「くひせ川と云所にとまりて、世更るほどに、川端に立出でて見れば、秋の最中の晴天、清き川瀬にうつろひて、照月なみも数見ゆばかりすみ渡れり、三千里の外の古人の心、遠く思ひやられて、旅のおもひいとゞおさへがたくおぼゆれば、月のかげに筆を染めつゝ、花洛を出て三日、株瀬川に宿して一宵、しばしば幽吟を中秋三五夜の月にいたましめ、かつがつ遠情を先途一千里の雲におくるなど、ある家の障子に書つくるついでに、しらざりき秋の半の今宵しもかかる旅ねの月を見んとは」と見えたり、いずれも宿駅のよしなり、

川をよみしうたは、覧富士記に「くひ勢川わたるとて、夕されば霧たどたどし河の名のくひせもとめて舟やつながん」

藤川記に「株川といふ所を舟にてわたりて、わたし守ゆきゝにまもるくひせ川月のうさぎを夜や待つらむ」

〇按に、細川幽齋の老之木曽越にも、

「あさみぞと思ひ違ひてくひ瀬川悔ても元の浮世渡れる」

とありて、此頃は猶水量多かりしと想はる。

大垣城に戸田氏入部以後、揖斐川の全流を呂久渡に向け、杭瀬遂に浅せたりと考へらる。庚子の役(関ケ原合戦)には、西軍の驍将島左近、株瀬に出で、東軍に挑みたり。

県地誌に曰く、

杭瀬川は明徳年中(1390~年)に河道変移す、俗に伝ふ、昔は赤坂駅より厚見郡加納まで、七里の渡航ありきと、是は往昔河流に堤防の設なく、洪水毎に平野に氾濫したれば也、

永享四年(1432年)雅世卿紀行に(あかさかと中川との間)「長橋と申所を過侍るに、あたりの田の面遠く見渡されて」云々とあるも杭瀬の辺の景状とす。

〇株杭を古語にクヒ、又はクヒゼと云ふ、夫木抄に「枯れたてるはじのクヒゼのわかだちに色つくと見し葉さへ散りぬる」とのす。