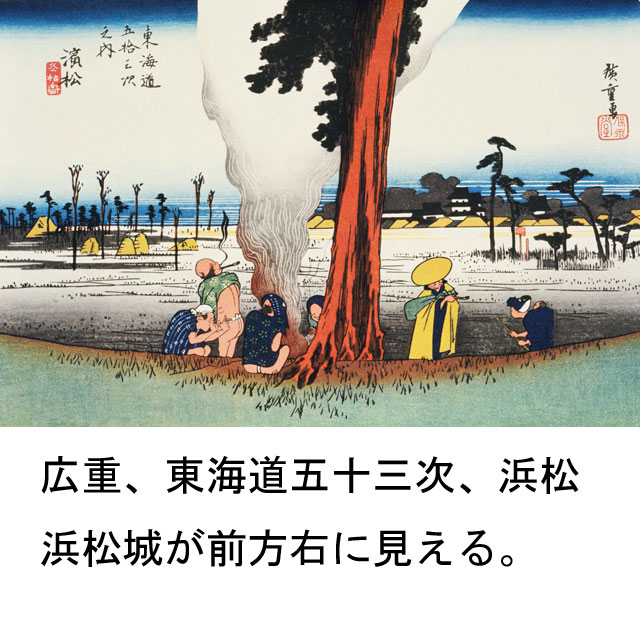

浜松周辺の平安時代東海道・鎌倉街道

天竜川右岸から浜名湖東南岸の舞阪までの区間はほとんど平坦でランドマーク(地理的目印)がない。この遠州平野は、遠州灘沿岸で起こった地震、津波、天竜川の氾濫という自然災害と近代にいたっては高速道路建設に伴う圃場整備、区画整理事業により古道の痕跡は失われ、古地形、古道の復元は容易ではない。

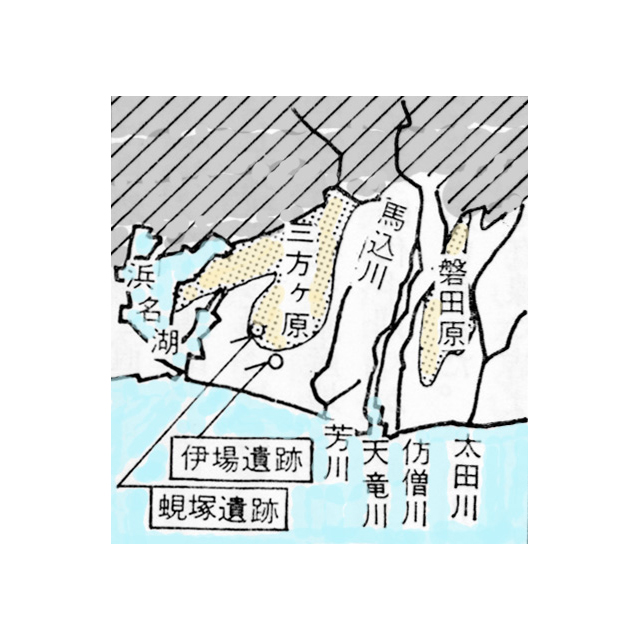

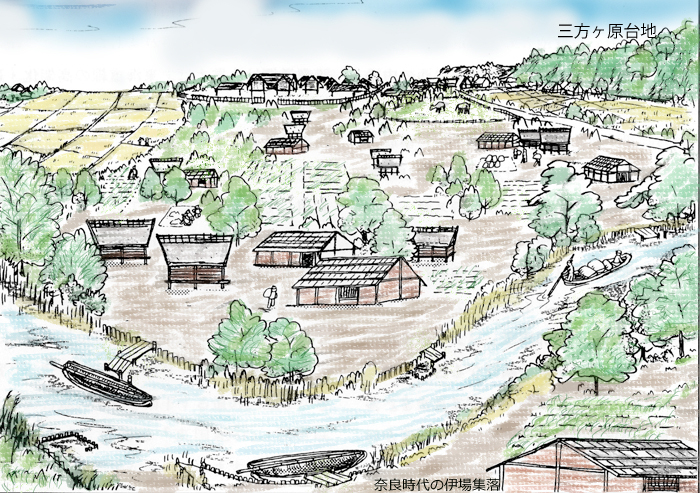

図出典:浜松市立博物館『古代東海道駅伝展』パンフレットp.40(2019)

上図は浜松博物館にも同じものがパネル展示してある。但し元図の左半分に弥生時代には、砂州で閉じられない浜名湾の水面であった※にもかかわらず、陸地であったように描かれており、誤解を招くので表示していない。

※加茂豊策:『明応(今切決壊)以前の浜名湖南部の地形』静岡地学第92号、p.11(2005)

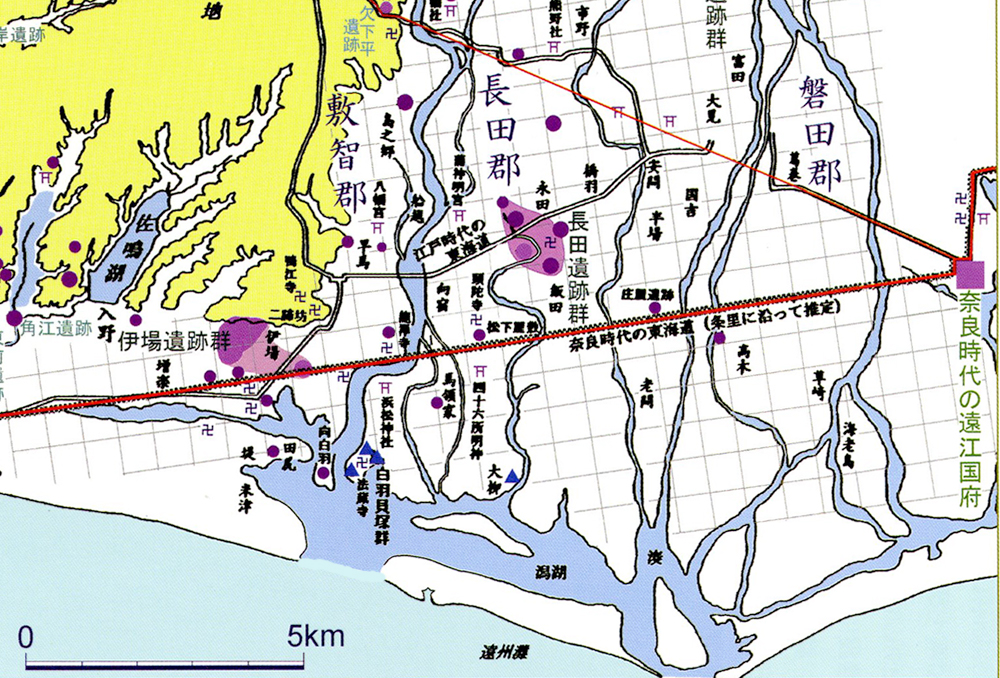

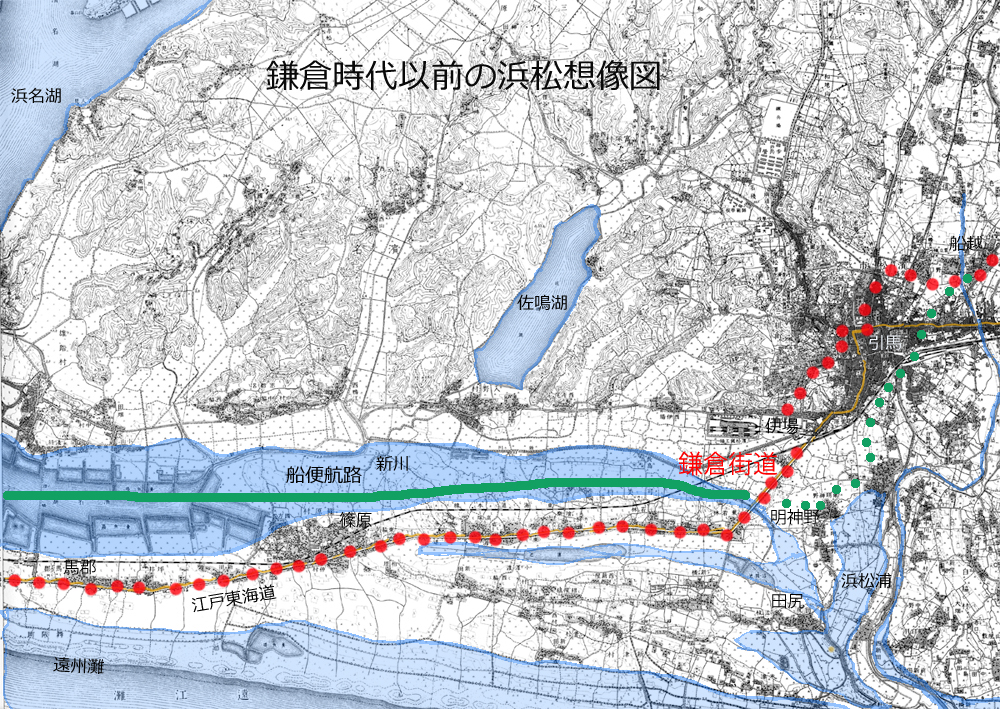

平安時代には一年を通じて最も楽に通行できるコースが選ばれる。尾藤卓夫氏の『平安鎌倉古道』(p.166)の記述に従い、道筋を5万分の一地形図(明治23年)に記入してみた。赤線が平安・鎌倉東海道、橙線が江戸東海道である。にも、この地域には詳しい言及がないが以下のような経路をたどったようである。

池田※(富田)―大甕神社―安間(あんま)―妙恩寺―永田(浜松アリーナ)蒲池(蒲神明宮)-船越―八柱神社―浜松八幡宮―引間(浜松)

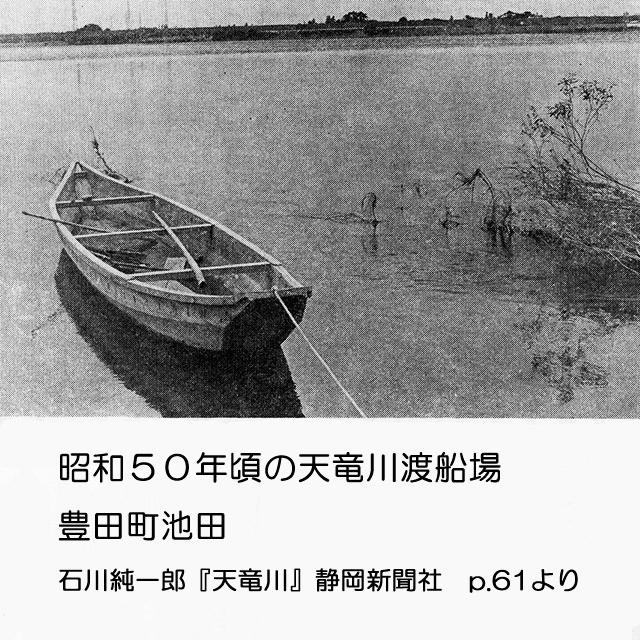

※池田は鎌倉時代以前には天竜川西岸にあった。

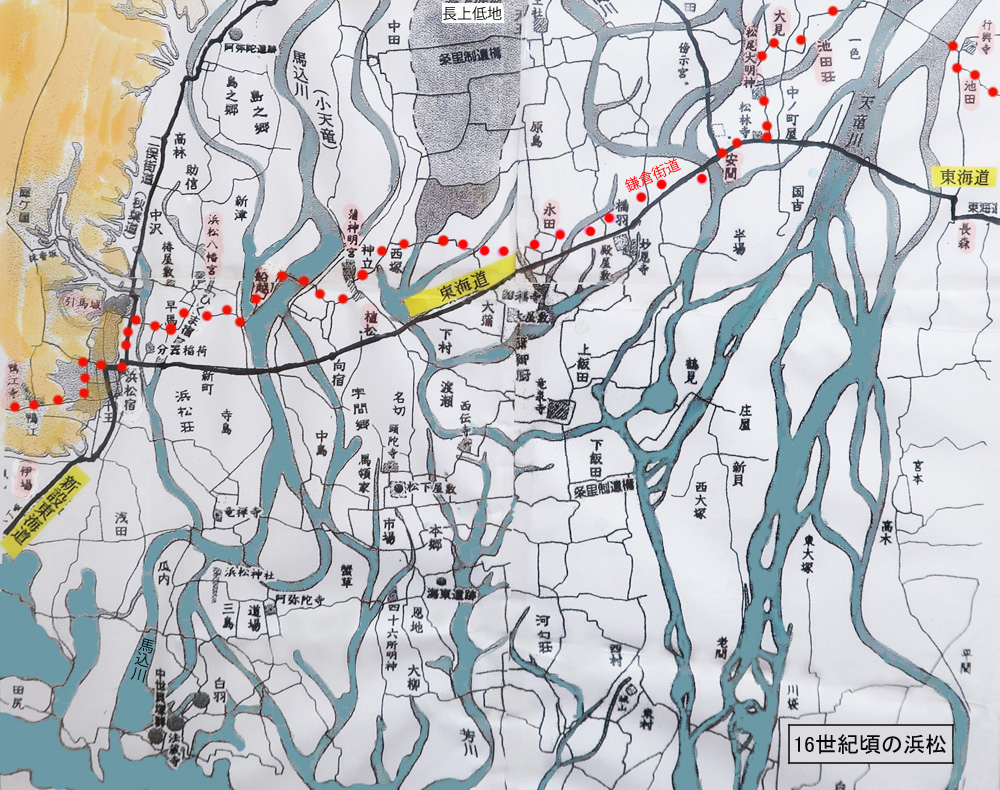

古い東海道については以下の16世紀ころの地図が参考になる。下の図は古図そのものではないが、浜松市博物館により古集落史料を基に作成されたものである。多くの水路が描かれているが、同時期に存在したものではないと注記されている。水路幅も分かりやすいようにデフォルメされている。これによると遠州平野には現代では考えられない多くの水路、池沼、湿地があったことがわかる。鎌倉街道はこれを縫うように設けられたはずである。鎌倉街道について具体的文献はないが、古社寺を頼りに、先ほどの鎌倉街道想定コースを地形図に赤点で記入してみた。

(1)天竜河畔から次なる宿営地「ひくま(引馬)」あるいは「浜松」まで

天竜河畔から次の宿営地までは平坦だが天竜渡河のほか細流、湿地の通過に時間がかかり、荷駄を伴う集団が移動できるのはせいぜい10㎞程度である。その点から次の宿営地は浜松市中心部付近と考えられる。池田の渡し(平安初期には集落はなかった)で天竜川を渡河し、大甕(おおみか)神社を経由し現在の安間(あんま)町付近で江戸時代東海道と同じコースに合流するが、やや北寄りを水路を避けながらたどる。

上記のコースを忠実に現在の浜松市街で歩くのは難しいが、古い寺社や字名を繋ぐように鎌倉街道を試みにプロットしてみた。

上の現代地図に従っておおよそのルートを歩いたが古道の痕跡はほとんど見られない。

<松之浦神社>

この神社は平安末期に勧請、鎮座したといわれる。鳥居に巻かれた蛇を思わせる注連縄(しめなわ)は水の神を祀るものだろうか。また本殿から鳥居の線は真南から30度程ずれていて夏至には鳥居から太陽が昇るらしい。ちょっと変わった神社である。

本殿脇に東名高速道路建設時に実施された土地整備事業の完成顕彰碑がある。文面は、地域住民が長らく待ち望んだ圃場、水路、道路の総合整備が実現したことを祝い喜ぶものであった。地元の方にとって治水・土地整備事業は生活に直結する切実な願いであった。現代ばかりでなく過去にもたゆまず地域を守る努力は続けられたはずで、その完成を祝うモニュメントの一つがこの神社であったのかもしれない。

松之浦神社(現地案内板)

鎮座地 浜松市松小池304-1

御祭神 天勝吾勝速日天忍穂耳命(あめまさかつあかはやびあめのおしほみみのみこと)

須佐之男命(すさのおのみこと)

倉穂魂命(うがたまのみたまのみこと)

猿田彦命(さるだひこのみこと)

御例祭 十月中

由緒

伝承御祭神 天忍穂耳命 源平時代に九州英彦山より戦勝祈願の為魂入

宝暦13年(1763)焼失。明和9年(1772)□9月?再建に際して □□□九□

三社合祀する。元八面神社と称し明治11年改む。明治12年9月村社に列す。昭和6年竣工の本殿□□□殿拝殿鳥居大燈篭二対

昭和19年東海沖大地震及び戦災に会い平成4年大修理を行う。町内発展氏子も増え境内地の拡張をなす。

<大甕(おおみか)神社(松尾社)>

平安時代からこの地にあった京都松尾大社の荘園、池田荘と関連が深い。式内社であるから古くからこの地にあったと考えられる。本殿の賽銭箱には今も「松尾社」の銘がある。

由緒

舊池田庄園の内にあり、池田、富田、一色、大見、長命、松小池、大明神、萱場、中野町、川越島、國吉の十一村この社を齋き奉り、総社として崇敬する。古來松尾大明神と称へ武門武將の崇敬篤く、古來三百石の社領を有したりと言ふ。徳川家康社領三十五石を寄附し、爾來代々將軍より安堵され、以つて明治に至る。明治十二年八月村社に列せられ、大正十三年十月二十日神饌幣帛料供進社に指定せらる。式内大みか神社これなりと言ふ。

長伝寺

臨済宗の寺、長伝寺の裏を通過する。比較的新しそうな寺院である。特に由緒の案内はない。

浜松アリーナ<山の神遺跡>

浜松市東区和田町にある浜松アリーナ付近は旧村名で「永田」という地域である。古くは長田という郡名であったが、後に長上、長下の2郡に分割された。“長田”の文字が書かれた壺も発見されている。この地で「山の神遺跡」という弥生時代から中世にいたる大規模遺構が発見されている。つまり永田の地は長年月にわたり安定した地盤であったことがわかる。街道は間違いなくこの周辺を通っていたと思われる。現在、この体育施設には、遺跡群に関する案内板はない。重要遺跡は出土遺物だけでなく、存在位置も重要なので残念である。

<貴船神社、木船廃寺跡>

街道から外れるが、この地域の重要性を示すものとして取り上げる。浜松アリーナから約600m南東に木船廃寺という長田遺跡群に属する7世紀後半、飛鳥時代に遡る古代寺院跡が発掘されている。ルミナールプレスクール保育園の建替えに伴う発掘調査で明らかになった。これまでの調査で基壇とみられる位置はほぼわかってきたが、全貌は不明である。寺院の性格は明らかでないが、近くから木簡が発見されているので、官衙に関係したものであった可能性がある。保育園の一画に鳥居もなく貴船神社がひっそりと祀られている。

木船廃寺(現地案内板)

飛鳥時代から奈良時代にかけて(七世紀後半~八世紀)伽藍を誇った市内最古の寺院跡が埋まっている。

北五十メートルの神社前に礎石が現存する。2010年の発掘調査で大量の古代瓦が見つかっている。 浜松市東区役所

八柱神社(和田町)

八柱神社由緒(現地案内板)

蒲氏の祖藤原静並公、蒲二十四郷を開発、伊勢神宮に寄進、神宮御厨となる。蒲御厨二十四郷の村の総社として建立された蒲神明宮(大同元年・西暦806建立、550町歩の社領)の氏子として享保十年(1726)八柱神社は建立されたといわれ、この年に六所明神を合祀して改築されたという記録もあるところから「神社」そのものは享保十年以前から、即ち正保三年(1646)六所明神・享保四年(1719)六所明神に加え八王子宮・若宮八幡の神々が鎮座されていたと思われる。

山の神遺跡の発掘により弥生時代後期のムラ(村)の形成が確認される。人々が集まり住めば産土の神・鎮守の神を迎え社を築き心の支えに崇め祭り、幾多の変遷を経て八柱神社創建となったのである。

…以下略

西塚橋(芳川)

芳川を渡る。

<案内板>明治43年ガス灯がはじめて浜松に点灯、当時その比類なき光をめでたと言う。80年後再びその光が西塚の街道を照らす、そして、ここに輝かしい未来が展けることを願う。

昭和62年10月吉日

<蒲(かば)神明宮>

藤原静並(藤原鎌足十代の子孫)が大同元年(806年)開拓した土地を伊勢神宮に寄進して設立された蒲御厨に伊勢神宮の分霊を勧請して創建された。子孫の蒲氏は代々ここで御厨を経営し、その屋敷はすぐ近くにあったと思われる。平安末期には源頼朝の異母弟、源範頼はここ、蒲御厨で育ったという。母親は池田宿の遊女であったというが、蒲氏の縁者であったかもしれない。ともあれ、源義朝がこの地に来ていたことが重要で、当時(平安末期)の東海道がこの地を通過していたと推定できる。

蒲神明宮御由緒(現地案内板)

創建 年月日不詳

一説に旧浜松市内で最も古い神社と言い一説には大同元年西暦806年とも言う

御祭神 内宮 天照坐皇大御神 相殿二座

外宮 豊受比売神 相殿三座

沿革 古くは蒲大神が鎮座、三代実録貞観十六年西暦874年に従五位下の神階を授くとある。これを国史現存という。その後藤原鎌足公十代の孫、蒲家の祖、藤原静並公が伊勢の神宮の御神託によって当地を開拓し、その土地を御厨として神宮に寄進して神宮を勧請した。以来神宮に倣い二十年毎の式年遷宮を続ける。

元県社、現在静岡県神社庁に二等級神社

以下省略

八柱神社(船越)

船越地区は川に挟まれた地区で水運の要地であったが、河川の氾濫にも苦労したと思われる。八柱神社はそのような災害を鎮めるために祀られていたのだろう。

八柱神社の由緒

御祭神 九坐

須佐之男命、八柱御子神

由来

当神社は疫病その他災厄除け、水上の安全、五穀豊穣の神として崇敬され夏の大祭には花火の打ち上げがあり船越の花火として知られている。

創建は寛永元年十二月「千六百二十四年」とありその後享保年間に天城天王宮と八王子宮の二社殿が並び呼名も生田の変遷を経て明治の始め頃に一社殿に合祀され社名も「八柱神社」と改められたと記録されている。明治十二年八月村社となり昭和五十六年七月静岡県神社五等級となった。

尚本殿は昭和二十年六月新築され拝殿及び幣殿は同年同月戦災により焼失したため昭和三十二年二月再建された。

以下省略

<浜松八幡宮>

この神社の起源は古そうで、延喜式神名帳にある許部(こべ)神社と云われる。当初、許部の里で仁徳天皇の御代に海路安全の神様、玉依比売が祀られていたものを、天慶元年(938年)当地に遷座したものだという。起源の時期がいずれにせよ、更級日記の家族が旅した平安時代中期には現在の場所に鎮座されていた。そのことは、ここが交通の要路であったことを想起させる。嘉永3年の浜松城下図には船越から神社の鳥居南に位置にある八幡村の東から入り早馬町の方に下り、曳馬古城へ向かう道が見える。かつての引間宿は江戸時代には八幡宮の門前町となっていた。

御祭神と御由緒(浜松八幡宮HPより)

主祭神:玉依比売命(たまよりひめのみこと)

品陀和気命(応神天皇ほんだわけのみこと)

息長足姫命(神功皇后(おきながたらしひめのみこと)

相殿神:伊弉諾尊(いざなきのみこと)

伊弉冉尊(いざなみのみこと)

浜松八幡宮は市中心付近にありながら多くの樹木が繁茂する鎮守の森に鎮座し、氏子崇敬者からは「八幡さま」と親しみをこめて呼ばれています。

仁徳天皇の御代、遠津淡海の鎮静のため、海運の神として知られる玉依比売命をお祀りしたと伝わり、平安時代の神社を所載した延喜式には許部神社と記されています。当時は許部の里(南区小沢渡町付近)にお祀りされておりましたが、天慶元年(938)、神託によって現在の地へと遷座されたと伝えられ、永承6年(1051)には源義家公(八幡太郎)により八幡二柱の神が勧請され、多くの武家庶民の崇敬を集めました。

中でも徳川家康公は浜松入城以来、武家の守護神・浜松城鬼門鎮守、鬼門降伏の氏神として当宮を信仰し、開運招福・武運長久を祈って度々参拝したといわれます。

八幡宮の歴史

・延長5年(927)

延喜式に遠江国敷智郡六座の神の一座 許部神社と所載されています。

・天慶元年(938)

神託により許部の里から曳馬の里(現在地)に遷座、この時 白狐が老翁の姿で松の小木を携えこの宮地に導き松を移し植えた。この故事により「浜の松」すなわち「浜松」の地名になったといわれています。

・永承6年(1051)

源義家(八幡太郎義家)が陸奥へ下向の折、神社の傍らの楠の下に旗を立て八幡二柱の神を勧請し、和歌一首を奉ったといいます。これにより、この楠を「 御旗の楠 」(ミハタノクス)と称するようになりました。

・永享4年(1432)

六代将軍足利義教が富士を見ようと駿河の国へ下向の折、繁茂し臥龍の如く這い伸びる「浜の松」の下で富士を遥かに望み、浜松の音は颯々(ザザンザ)と謡い、里人はこの松を「颯々の松」と称するようになりました。

・元亀元年(1570)

徳川家康公は、居城を岡崎より浜松へ移し、八幡宮が源義家勧請の武家の守護神であり、浜松城の鬼門の方位にあることから鬼門鎮守、鬼門降伏の氏神として信仰し武運長久を祈り度々参拝したといわれます。

・元亀3年(1572)

三方原合戦に敗走した徳川家康公は八幡宮に逃れ、社前の楠の洞穴に潜み、神明の御加護によって武田勢の捜索を逃れました。その時、この楠より瑞雲が立ち上った事から、以後「雲立の楠」(クモタチノクス)と呼ぶようになりました。その後、徳川家康公は八幡宮を徳川家代々の祈願所と定め、旗、弓、神馬を奉納、家康公が江戸に府在の折は、名代を使わして参拝したといわれます。

・慶長8年(1603)

征夷大将軍に任ぜられた徳川家康公より社領五十石の朱印を与えられ、幕府より歴世朱印を与えられたといいます。

八幡宮参道。中世以前、道の両脇には商家が軒を並べていた。

<ひくまの宿(浜松)>

鎌倉時代には十六夜日記に初めて浜松という地名が登場する。『ひくまの宿と云ふ所にとまる。此所の大かたの名は浜松とぞいひし。したしき人々も住むところ也。住みし人の面影もさまざま思ひ出られき』という記述がある。

では、その引馬の宿は現在の浜松市のどこにあったのだろう。これについては静岡県編纂の調査報告が参考になる。

『曳駒拾遺』によると『ひくま坂は、今の城の坤(ひつじさる南西)の方にあたり、みかたか原につゝきて、高まちといふ所にのほる坂なりといへり、また城の北にあたり、天林寺の前を過て名残村にのほる坂なりともいへり、是も味方か原につゝけり』。このことから現在の神明町坂上から紺屋町をへて高町にのぼる坂以外には考えられない。(静岡県歴史の道調査報告書20ー東海道p.13(静岡県教育委員会)

以上のことから、「ひくまの宿」はひくま坂に隣接した坂下の地域つまり浜松市中区紺屋町あたりが最も可能性が高い。現在の紺屋町交差点(標高20m)は東海道と姫街道の交差する交通の要衝である。

ひくまの地が三方ヶ原台地の南端であったことは、弥生時代以来、平安時代前期まで続いた伊場集落が、度重なる水害に悩まされ、故地を捨て隣接する安全な台地上に村を移したということで理解できる。

十六夜日記の阿仏尼は『引馬の宿といふ所にとゞまる。此所の大方の名は浜松とぞ言ひし』といっている。ここで「大方」はこれまで「別名」と取られてはいるが、“広域”ととらえるのが適当である。「浜松」がこの地の正式地名となるのは、永禄12年(1569年)、引間城が徳川家康の手に落ちた後、城の拡張に伴い城名を縁起が悪い“引く間”をやめて、広域地名“浜松”に変更したことに始まり、城下町も浜松と呼ばれることになった。(大日本地名辞書に『東照軍鑑』の記事として伝える。)

同じ鎌倉時代に書かれた『海道記』には“ひくまの宿”は登場しない。その代わり廻沢宿の名が見える。しかし、紀行の内容を地図で追ってゆくと、「廻沢宿」は川に程近い街道筋にあったように描かれ、「ひくま宿」と取り違えたのではないかとも考えられる。

「ひくま宿」は、前掲の16世紀の浜松古図によれば、ひくまの宿は浜松八幡宮の南の街道筋にあったように描かれている。この時の街道は江戸時代の前の東海道(鎌倉街道)である。

以上のことから、鎌倉時代の「ひくま宿」は浜松八幡宮の南を通過する街道沿いにあったと推測される。一方、平安時代に更級日記一行が宿営したのが台地の上なのか、下なのかは知るすべもない。平安時代中期までは交通量も少なかったので、台地上の集落であった可能性は捨てきれない。

<伊場遺跡、栗原駅家>

現在のJR浜松駅西北に隣接する伊場遺跡は弥生時代から奈良時代、平安初期まで続いた大規模集落遺跡である。官衙遺構があることから奈良時代以降、郡家や駅家遺構がおかれていたのでないかと見られている。

「栗原」の墨書土器が出土していることから栗原駅家説が有力になっている。初期駅路はここから直線的に東に向かい、天竜川を越え遠江国府に達していたとみられる。浜松の語源として伊場遺跡出土の木簡にある『濱津』(はまづ)が考えられるとしている。伊場遺跡は湿地化により平安初期に終焉する(現在でも伊場遺跡公園は標高1m程度)。従って平安時代中期には駅家はもちろん集落もなかった。伊場遺跡は農村集落であるとともに東海道の要衝であり交通集落の性格もあった。廃村ののちにも交通集落としての位置の重要性は変わりなく人々は安全な台地上に移転して新しい集落を作って存続した。それが、ひくま(引馬、引間)、広域名で”浜松”であったと考えられる。

イラスト:浜松市博物館企画展「地図に見る浜松の歴史」パンフ挿絵に着色

<鴨江寺>

浜松城の台地南斜面にある。この寺は伝承によれば奈良時代に地元の芋堀長者により建立された観音堂が始まりという。その後平安時代中期に寺が独自に戒壇を設けようとしたことから延暦寺と争った話もあるというが確たる史料はない。同時代文献に現れるのは南北朝時代からで、この時期には一定規模の寺院であったようだ。この寺も戦国時代の経過の中で荒廃したが家康の寄進を受け再興されている。先の大戦の浜松空襲により伽藍は灰燼に帰したが、戦後、住職ほかの尽力により再建された(以上Wikipediaより)。

この寺の位置が、創建当時から変わらなかったとすれば、ここは伊場遺跡集落から台地に登る途中にあり、伊場集落住民の移住先と考えられる台地南端部の集落との関連が想像できる。古道はこの近傍を通っていた可能性がある。

(2)引間から廻沢まで

浜松の次なる宿営地は距離的に見れば舞坂あたりが適当である。鎌倉時代に入ればここに宿場ができる。廻沢、舞沢、舞坂などの名前で出現するがいづれも同じ場所であると考えられている。平安時代には、あったとしても小規模な漁村しかなかったので冬季の宿営は大変であったと思われる。

浜松から浜名湖湖岸に至る経路は『天竜川による遠州平野とその海岸地形および浜名湖の形成』のページで述べたように現在より幅の狭い砂州上の路をたどった。鎌倉時代になれば取り残された水路を舟で浜名の橋下まで行く手段もあったが、平安時代中期であれば砂州を歩いたと考えられる。その道筋は選択の余地もなく、江戸時代東海道と重なる。違うのは、江戸時代は今切で砂州が切断されていたので舞坂(廻沢)から先は船で渡ったが、室町時代の今切以前はそのまま歩いて橋下に至った。浜松から舞阪に至る経路を地形図(明治23年測図)上に当時の水面を想像してみた。

関連寺社、施設

松之浦神社:浜松市東区松小池町304-1

大甕神社:松尾社)(浜松市東区中野町2203

普伝院:浜松市東区安新町126

妙恩寺:浜松市東区天竜川町179

木船廃寺(貴船神社):浜松市東区和田町315ルミナールプレスクール保育園隣

長伝寺:浜松市東区和田町42-2

蒲神明宮(浜松市東区神立町471)

山の神遺跡:浜松アリーナ浜松市東区和田町808-1

八柱神社:浜松市中区船越町26-3

浜松八幡宮:浜松市中区八幡町2

伊場遺跡:浜松市中区東伊場2-22

鴨江寺:浜松市中区鴨江4-17-1