三条院御所(三条第)の物語

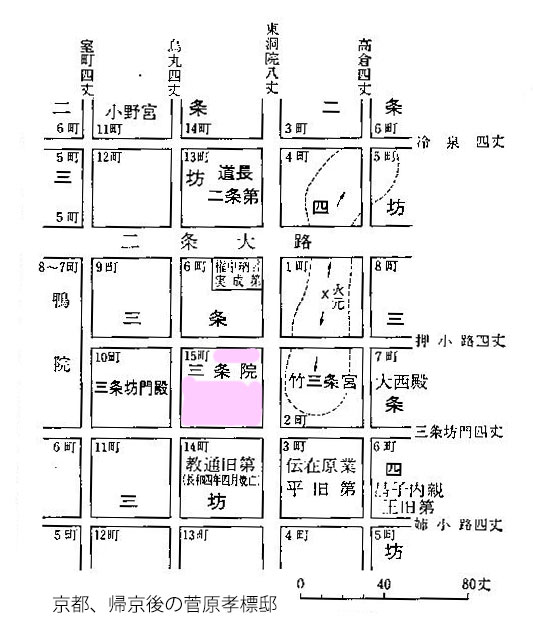

第67代三条天皇は眼病の為、在位5年ほどで退位を余儀なくされた。退位には藤原道長の圧力があったと言われる。それはともかく、上皇(三条院)の為に立派なお屋敷が用意され、上皇はここで半年ほど過ごされ、崩御された。42才(寛仁元年5月)。その後、お屋敷は5歳になる娘の禎子(よしこ)内親王が相続されたが、お住まいになることはなかった。以下、三条上皇(三条院)と混同しないように、お屋敷の方は「三条第」と呼ぶことにする。三条第は4年ほど空き家であったが、それを前上総介、更級日記作者の父である菅原孝標が購入することとなる。

不動産に生命はないが、履歴を調べると、そこに住んだ人々の人間模様が見えてくる。孝標の購入に先立つ30年程の間にも物語があった。記録に残る範囲でこの屋敷の持ち主と、それにまつわる経緯を振り返ってみよう。

1.左京大夫源泰清邸、寛和2年(986年)以前

左京大夫源泰清の父、醍醐天皇皇子有明親王は皇族邸が密集する東洞院大路に面して屋敷を構えていた。親王の息子は臣籍降下し源泰清となり、屋敷を父から相続した。彼は承平6年(936年)に生まれ長保元年(999年)に64歳で亡くなっている。讃岐守在任中に豊楽院の造営を手掛け、その功で従三位にまで登ったものの、収入の面では、一町四方の広大な屋敷と三位という体面を保つのは経済的になかなか難しかったのではないか。公卿としての中央官庁勤め(京官)は格好はいいが地方に出る受領(外官)のような稼ぎはない。そこで彼は屋敷を一品の宮資子内親王に売却し、負担を軽くしようとした。売却の時期は正確にはわからないが、正暦元年(990年)には既に内親王はそこにお住まいだったので、それ以前の売却となる。具体的には永観2年(984年)~寛和2年(986年)に絞られる。

彼には二人の娘があり、藤原行成と結婚したとされる。二人が同時に妻であったのではなく、姉妹のどちらかが亡くなった後、もう一人が後添えになったと考えられる。当主没後、屋敷売却時の残金の件で行成に相談があったのはその縁であったようだ。

2.入道一品宮(資子内親王)邸、寛和2年(986年)~長和4年4月26日(1015年)

資子(すけこ)内親王は天暦9年(955年)村上天皇の第9皇女として生まれ長和4年(1015年)に61才で亡くなった。彼女は第64代円融天皇の姉として、天皇元服頃(972年)から内裏に上がり天皇の母代わり(准母)を努めることになる。永観2年(984年)円融天皇の譲位に伴い内裏から下がり、永観2年(984年)~寛和2年(986年)の間に源泰清邸を購入し、長和4年(1015年)61才で亡くなるまで、そこに住まわれた。寛和2年(986年)に出家され、以後入道一品宮と称された。晩年、宮は病気がちで、生前から亡くなったら三条宮を売却して仏事の費用に当てるようにと希望されていた。

余談だが、正暦元年10月4日(990年)に、この屋敷に逗留されていた太皇太后宮(昌子内親王)が自邸にお戻りなる際の記事が日本紀略に見える。この記事のお陰で資子内親王がこの時期、三条第に住まわれていた事や昌子内親王が高倉第にお住まいであったことがわかる。両方の御屋敷間の距離はわづかに100m余に過ぎないが、糸毛の牛車で周りを多くの護衛、御供に囲まれ、たいそうな行列であった。現在の地図でいえば、三条第はハートンホテル、高倉第は中京郵便局の場所にあった。歩けば5分くらいの距離である。移動するにも装束を凝らした多くの人数を使い皇族の生活には莫大な費用が掛かっていた。前の住人、源泰清が住みづらかった理由もわかるような気がする。

物件代金の未払い問題

『権記』の中で藤原行成は一品宮邸購入代金の未払い分に付き、泰清夫人から長和2年8月17日(1000年)と長和4年3月25日(1002年)に相談を受けている。なぜ行成かと云えば、彼の妻が泰清の娘であるからである。相談に来たのは源泰清家の家司とみられる前讃岐介奉職朝臣である。当主は既に亡くなっているので、泰清夫人が娘の嫁ぎ先を頼って応援を求めてきたのだろう。残額は米にすると700石(貨幣としての米700石、言い換えれば絹で支払ってもいい)。

それにしても一品宮が代価を払わないということがあるのだろうか。実はその時代、そういうことは十分ありうるのである。皇族には地位に応じた封戸が与えられ、それが宮家を切盛りする収入となる。封戸に指定された戸数の税(正税の半分と庸調全部)は全て皇族の家に納められる。しかし村から税を取立て、それを領主に送るのは管轄する国守の業務である。これが円滑に行われていれば問題ないが、不作や国司が怠慢、強欲で横領するとそれが止まる。悪意でなくても自分の利益にならなければ、国司は強権発動はしたがらない。鎌倉時代の地頭のような怖い存在ではなかったのである。東大寺でもこのような未納問題を全国に多数抱え、徴収に苦労していた。一品宮家も悪意で支払わなかったのではなく、地方からの取り立てが滞っていた可能性がある。泰清未亡人は催促しても埒が明かないので行成のつてで道長から国司に圧力をかけてもらいたかったのだ。

一品:食封800戸

3.三条院御所、長和5年10月20日(1016)~寛仁元年5月9日(1017)

屋敷を購入したのは上野介藤原定輔であるが購入にいたる意外な事情があった。

藤原定輔は藤原氏北家の流れをくむが、父、説孝の時代には受領階級であった(尊卑分脈 第二編、p.32,、国史大系、吉川弘文館)。定輔はその中でも才覚があったのか父と同じ正四位下まで上っている。任官人気一位の播磨守にも任じられているので、上に取り入る行動力も抜群であったようだ。ところで上野守への任官は訳有りであった(親王任国であったので正確には上野介、実質上はトップ)。

長和4年8月27日の除目では、平維叙が上野守に任ぜられる予定だったのが直物(なおしもの。修正)により一転、藤原定輔が任ぜられることになった。藤原道長『御堂関白記』には同日の記事に、『直物で上野守維叙が辞任したので、弾正少弼定輔が任ぜられた』と事務的に書かれている。一方、藤原行成『権記』では蔵人頭であった藤原資平がこっそり次のように伝えてきたという。「定輔が今日、上野に任ぜられる。二度とも成功(じょうごう)である。今朝、道長が命じた」という。夜更けに資平が来て云うには「定輔の任命の事は二度とも成功によるものである。また一品の宮邸を買い、至尊(上皇)の後院(退位後の御所)に献じることになった」と書いている。つまり、道長は定輔に、金を出し(成功)、更に一品宮邸を買って上皇様に献上するなら、上野守への任官を認めてやる、と言ったのだ。平維叙にはたぶんそんな資力はないので、財を蓄えている定輔に上野守のお鉢が回ってきたのである。道長としては、上皇様に屋敷を用意し、造営の費用も負担させられるなら上野の国司等誰でもよかった。

ところで、上野国(群馬県)には定輔が元を取るために収奪できるだけの体力はあったのだろうか。上野国は規模からいえば大国であったので、何とか耐えられたかもしれない。しかし尾張郡司百姓等解文事件の藤原元命程ではないにしても任国の民にとっては、いい迷惑であったことに違いはない。

因みに藤原資平は道長とは親密な仲ではなく、あまりに強引な遣り口に眉をひそめ、行成に告げ口してきたのだ。

とにかく旧一品宮邸は手に入ったが、すでに築20年は越えていたと思われる。そこで昼夜兼行で大規模な増改築(あるいは新築)が行われ、長和5年10月(1016年)に竣工した。この御殿にはわざと鑓水、池などは造られず、その代わり大きな木と木立に囲まれ荘厳な雰囲気があった。(栄花物語・全注釈、巻12たまのむらぎく松村博司、角川書店、p.348)

三条上皇は自分の余命が長くない事を感じておられたので、この思い入れのある最後の住まい三条第を末の娘、禎子(よしこ)内親王に譲られた。まだ訳も分からない二、三歳の幼児に土産として三条第の券(権利証)を渡された時には周囲のはらはらしていた様子が大鏡に見える(大鏡、p.67、日本古典文学全集、小学館)。ご病気の他、道長とも対立し、しかも相次ぐ火災で御所を転々とされた御苦労を思えば、最後の希望である娘に未来を託そうとされる御姿には現代人であろうと人として同情の念を禁じ得ない。いづれにせよ、上皇崩御の後に三条第の所有権が禎子内親王に移ったことは確かである。内親王は道長の孫でもあるのだが、三条第について、彼は「ご崩御の後は寝殿は寺にでもして、あとは壊すしかあるまい」とつぶやいたとも言われるが、真偽の程はわからない。

尚、禎子内親王は長じて後、後朱雀天皇の皇后に登り、後三条天皇を産まれる。また81才の天寿を全うされ、三条上皇の願いはかなえられたのである。 イラスト:葉つきみかんさん

イラスト:葉つきみかんさん

4.菅原孝標邸、寛仁4年12月2日(1020年)~治安3年4月(1023年)

三条第は上皇が亡くなった後、住む人もなく放置されていたが、ここでお仕えしていた弁の乳母が、たまたま三条第の前を通りかかった時、築地に草が生え、松の木が高く伸びていることを歎いて、同僚の小侍従の君に送った歌。

昔見し松の梢はそれながら 葎(むぐら)は門(かど)をさしてけるかな

返事、小侍従の君

君なくて荒れまさりつつ葎のみ さすべき門と思ひかけきや

禎子内親王は道長が言っていたように、ここに住まわれることはなかった。しかし、そのまま放置されることもなかった。道長は、相次ぐ火災後の再建費用、年々増加する儀式の費用の捻出に苦労していたと思われる。最高の権勢家ではあっても無限に財産があるわけではない。無駄なものは売却して有効活用したかったに違いない。ただ、三条第のような広壮な邸宅は売りたくても、買える者が限られる。そこにひょっこり上総から菅原孝標が戻ってきたのだ。

何も知らぬ孝標は早速旧友(貴族社会では上司)の藤原行成の所に挨拶に行った。その折り、今、空き屋敷があるが買わないかと持ち掛けられたのではないか。行成は三条第については一品宮残金問題で、価格から何から詳しく承知していた。孝標自身は五位の下級貴族で貧乏していたから、皇族の屋敷を買おうとは思いもしなかったし、まして上皇御所、三条院に住もうなどとは夢にも考えたことはなかった。しかし、具体的に行成から、価格や支払い方法、藤原定輔が買い取った経緯を聞くうちに、自分にも買えるかなと思えてきたのだ。何しろ上総は同じ大国でも上野より経済規模が格上なのである。実際この4年間でたんまり稼いできた。話は、とんとん拍子に進み三条第は菅原孝標邸となった。残念なのは、購入後3年経たぬうちに火事で焼けてしまったことである。