海辺の東海道をたどり清見の関で遊ぶ

海辺に東海道をたどり清見の関に至る

(1)海辺の苫屋で塩焼きを見る、寛仁4年10月12日(グレゴリオ暦1021年11月5日)

夜明けとともに出発し薄(すすき)の原をかき分けながら、今、富士川を見下ろす丘の端にいる(現在の実相寺の辺り)。南の方には一面の葭(よし)の原が広がる。海は見えないが灰色の雲が垂れこめている。顔に当たる風は冷たい。川岸に下りて休憩のあと川を渡る。深い緑を帯びた川は深そうだ。川岸は浜のように開けていて、昔はここに浮橋があったという。浮橋と言うのは川に船を並べ、板を渡して橋としたものらしい。馬に飼葉を与え水を飲ましている間が休憩時間だ。

「この季節は、いい草が少ないので馬の餌が大変なんだ。馬だって腹が減ったら機嫌が悪くなりますからね。でも昨日お社で飼葉を貰ったので今日は気が楽だ」と兄の声がする。

父は虎吉に向かい

「今は渡し舟だが、昔は浮橋だったので渡るのが楽だったそうだ。川ごとに舟渡しでは手間がかかっていかんな」

「それに馬を渡す時は大変です。揺れると暴れるので舟がひっくり返るのでないかと、ひやひやものです」

兄は不満げに

「駿河の国には浮橋を作る費用くらい出せないのですかね」

「一度作るだけなら、なんとかなるだろう。でも、すぐ傷んで架け替えになるんだ。実際に浮橋がある川では梅雨や野分(台風)で壊れて一年もたないことも多いそうだ」。

「父上ここには、いつ頃まで浮橋があったのですか?」

「それは分からんが、たぶん延喜よりずっと昔に違いない。我が家のご先祖、道真公の時代よりも前ということだ」

「最近なら、どこも実りが良いので浮橋を架けるぐらいの費用は出せるだろう。しかしだな、俺がここの国司でも橋は架けないよ。国でやらねばならないことは、農業をやるために必要なことが第一だ。灌漑水路、道路、ため池、農具、作物の種の調達などやることは限りない。米や野菜が豊作でなかったら百姓は困り、我らも困るのだ。しかし、旅人は不便があっても、いちいち文句は言ってこない。渡し船があれば川は渡れるだろうということだ。便利にしてやっても都のお上から、特にお褒めがあるわけでもない」

「つまり、余計なことをしても無駄だということですね」

「そうだな、都の近くで、通行人が多いところは、お偉い方々も通る機会があるので、橋の架けがいもあろうというもんだがな」

虎吉が口を挟み

「ここは水量が多く流れも速いのですが、ずっと下流に行けば流れは扇の骨のように広がって膝まくりでも渡れるんです。しかし、足元が岩だらけで馬が足を痛めるんですよ。ここで舟を使って渡れば水は一度で済みます。ただ舟は二艘しかないので荷物を先に渡して馬は最後に渡します。そうすれば馬たちはゆっくり草を食ったり水を飲めますからね」

一刻以上かけて川を渡ると、目の前には崖がそびえた立っている。崖の中腹に刻まれた狭い小径は足元が悪くしっかり下を見ていないと滑りそう。それにしても下の川面から吹き上げてくる風が冷たい。笠を持っていかれそう。

「姉さん、今日はどこまで行くのかな。ずっと先まで崖っぷちの道が続いているみたいだけど」

「今夜は海のそばで泊るそうよ。風は収まりそうにないし、今晩は寒くて眠れるかな」

丁度お昼頃かしら、海を前にした山陰で行列がとまった。宿営の準備のため先に着いていた鳶丸が迎えに出て、

「お疲れ様です。今日は少し早いですが、ここでお泊りです。殿のご家族はあちらの苫屋に、しつらえをしますから、少々お待ちください。あちらにお湯を沸かしていますのでお休みください」

山を背にした広場には苫屋が数戸あるだけで人影はない。苫屋の前では蓬と栗女が炊事道具を並べ何やら野菜の泥を落としている。ここは北と西を山に守られて風がなく、海に向かって開けている。うちの家の者が数人いるだけで人影がない。

「お着きですか。今日はここでお泊りですから時間はたっぷりあります。よろしかったら、あとで浜の方にご案内します。とりあえず、お湯を一杯どうぞ」

お湯を貰い木の切り株に腰を下して浜の方に目をやると、煙が上がっている。

「あの煙はなあに? いくつも焚火をしているみたいだけど」

蓬が

「あれは塩焼きの煙だそうです。後でご一緒しますので見に行きましょう。今日、この部落の者は、私どもがここに宿借りするということを聞いて、全員漁に出てゆきました。お魚がたくさん獲れるといいですけどね」

浜辺の塩焼き

今晩泊る場所は昔、蒲原(かんばら)という駅があったそうだが、今は漁師の小屋があるだけだ。下の方を見るとそれほど広くはないが砂浜があり、そこから煙が立ち上っている。蓬の案内でママ母さん、乳母の百合、私たち姉妹のだけで見物に出かける。

岩が多く足元が悪いが、気を付けながら浜に下りる。煙の上がっている小屋には人影があり、近づいてみるとどうやら火の番をしているようだ。蓬が声をかけると、中から老婆が出てきて、私たちにあいさつした。

「お着きになりましたか。お疲れでございましょう。村の者は前司様のご一行がお泊りになるということで、朝から漁に出ております。年寄、子供だけが残って、この浜で塩焼きをしております」

小屋の前には二本の柱が幾組も立てられ、棹を渡し海藻の束が架けられている。その下には曲げ物の桶が並べられ、滴る水を受けていた。

蓬が

「これは何をしているの?」と聞くと

「潮水を棹に架けた藻にかけると風で乾いて表面に塩が吹いてまいります。乾いたらまた潮水をかけますと塩が溶けて下の桶に滴り落ちます。潮水を吸った藻はまた風で乾き表面に塩を吹きます。これを繰り返しますと、下の塩水はだんだん濃くなります。この季節は風が強く身体が冷えてつろうございますが、潮を乾かすには都合がよく、一日に2回乾きます。下に落ちた濃い塩水はこちらの壺に移し火を焚いて煮詰めます。なかなか時間がかかりますので日がなこうして火の番をしております」

小屋の中を覗くと、炉にかけられた壺の中では塩水が「ぼこっ、ぼっこっ」と湯気を立てて湧いている。その前に二人の子供がいて火の番をしているようだ。

「一日中火を焚いていたら薪がたくさんいるでしょう」

「そうでございます。浜には流木がたくさん打ち上げられますので、それはこの子たちが拾い集めて持って来てくれます。よく手伝ってくれるんですよ。でもそれでは全然足りません。漁がない時に若い者が、そこの山から木を伐ってこちらの浜めがけて投げ落すのです。それを集めて塩焼き小屋の周りに積み上げ、乾いているものから使ってゆきます」

「あー、それで塩焼に使う薪のことを投木(なげき)と言うのね」とまま母さんが叫んだ。

「それ何のこと?」

「四方の海人(あま) 塩焼くあまの心から やくとはかかるなげきをやつむ、これは紫式部様の家集にある歌よ」

「その『歎き』というのが『投木』を積むから来ているという訳ね。知らなかった」と姉が納得の顔。

「それで、この塩水は夜中もずっと焚くの?」とユリが思案顔で尋ねた。

「いえいえ、日が暮れる前に干上がった塩はこちらの桶に移しておきます。ある程度たまったら、今度はそちらのホウロクに移して炒るのでございます。でないと、湿気ってどろどろになりますし、嫌な臭いもします。それを焼き塩とか、炒り塩と申します」

「上総では塩はもっと白かったけど、こちらの塩は茶色だね」と蓬が老婆に向かって口をはさんだ。

「はい、その通りでございます。こちらの塩は藻塩と言いまして、藻の色が出てしまいます。塩は砂浜でも作りますが、砂で作った塩は白くなります。この辺は細かい砂でできた広い砂浜がないので藻を使って作ります。藻の中でもホンダワラなどはたっぷり潮水を含んでくれるので、そういうものを漁の合間に海から引き上げてまいります。塩を売ろうと思えば白い方がいいのでしょうが、私共は漁でとった魚を塩漬けにしたり、漬物を作るのに使うだけですから構わないのです」

周りを見渡すと小屋があと三つあって同じように塩焼きをしている。

「一年中、こんな風に塩焼をしているの?」とユリが聞くと

「いえいえ、塩を焼くのは、雨が少ない今頃だけです。他の仕事も少なく、風が強くて よく乾きますのでちょうど良いのです。それに私どもが作る塩は自分で使う分だけですから」

二町程西の方で人々が動き、騒いでいるいているのが見える。それを見て老婆が

「今、漁から戻ったようです。あちらまでいらっしゃいますか?」

「行って見ましょうよ。何が獲れたのかしら?」と姉が誘った。

老婆は十ばかりの男の子に向かい

「皆様をあちらのおっかあの所にご案内して!どうぞこちらから」というと

「はーい」と、はにかみ顔の子供が待ってましたとばかり飛び出してきた。

薄い単衣の着物の上にわらで作った菰のようなものを巻き付けている。寒くないのだろうか。時々振り返り手招きしながら浜伝いに船着場迄案内してくれた。

そこでは、漁師たちが取って来たばかりの魚や貝を舟から折敷の桶に移している。蓬は岸辺の焚火で体を乾かしている女に向かい

「奥様方です。今日の漁はどうだった。たくさん獲れたの?」

女は慌てて乾かしていた着物をまとい、やって来てお辞儀をした。

「どうも、こんな所にお出まし頂き有り難うございます。御蔭様で久方ぶりの潜り漁でしたが、たくさん取れました。御夕食には取れたての魚やアワビをたくさん召しあがっていただけそうです」

「こちらは、今晩宿を貸してくれる村長のおかみさんです。これまで旅をしてきましたがあまりゆっくりできませんでしたでしょう。そしたらおかみさんが、皆様がお着きになる頃ちょうど漁から戻るので水揚げをご覧になったらと申しますのでご案内したんです」

「それはありがとう。私も上総にいた時、海には行ったことがあるけど漁は一度も見たことがなかったの」

「ブリも釣れていますので、私はこれから戻って早速、お刺身やら、お魚料理を作ります。あの舟のそばに私の亭主が居ますので、漁の事をお話しさせます」

波打ち際で男たちは釣ってきた魚を種類別に桶に分けていた。

「すごい!まだ生きている。ぴくぴく動いているよ。お魚っていろんなのがいるんだね」

髭を生やした男が、お辞儀をしながら近寄ってきて、まま母さんに向かい、

「今日はお泊りと言うことで、有り難うございます。皆も張り切って魚を取ってまいりました。おかげさまで豊漁でたくさん召し上がっていただけそうです」

「随分いろんなお魚が獲れるのね」

「はい、ここはブリ、タチウオ、鯛、カサゴ、アジが良く取れます。特にブリは冬が旬で脂がのって刺身がとてもおいしいのです。うちのカカアは潜りで鮑(あわび)を取っておりますが、このところ寒くなり漁を休んでいたのですが、大きく育っておりました」

冷たい風に吹かれて寒そうにしているけど、たくさん獲れてうれしそうだ。

さっきの子が村長の背中の後ろからくりくりした目で、私たちを見ている。

「ここでは網を使う漁はしないの?」

「はい、ここらの海には岩が多くて網が引っ掛かるので、どちらかと言えば釣りが中心です」

苫屋に戻ると、供の者が入る庵がいくつも立てられ、馬には餌がやられていた。苫屋の前には棚が何台もあり、そこにはおびただしい魚の開きが乾されている。

先に戻って苫屋の前で魚をさばいているおかみが顔を上げ、

「あれはアジを干しております。干物は一夜干しが一番おいしいんです。あれも、これから召し上がっていただきますよ。先ほど浜でご覧になったと思いますが、ホンダワラにかけて濃くした塩水に半刻程漬けて一晩干しますと、焼いても身が固くならずほっこり軟らかく、とてもおいしゅうございます」

広場の真ん中では焚火が始められ調理の準備が始まった。 犬丸と猪野は大釜を据えてご飯を炊こうとしている。父と兄はひと通り指図を終わったのか、庵の前に置かれた切り株に腰を下し

「父上、もう米は明日、清見の関で支払う分だけ残しておけばいいですよね。駿河の国府に着けば米はいくらでも購入できますし」

「そうだな、漁師は魚には事欠かんが、米にはいつも不自由しとるらしい。確かにこの辺では米はいくらも作れまい。余分な米はここに置いてゆこう。それに釣針や、銛、アワビ取りの鉄ベラ、包丁もな。鉄製品は全部置いてゆこう。駿河から西は鉄の相場が安くなると聞いた。替りに、もし、干し鮑(アワビ)があったら仕入るか」

夕食にはブリやタイ、アワビのお刺身が出た。これは折敷の上一杯にひかれた緑鮮やかなワカメの上に盛りつけられていた。カワラケにあけられた鹹水(かん水濃い塩水)に付けて頂くととてもおいしかった。その後でアジの一夜干しを炙ったものがまだジュウジュウ音を立てて運ばれてきて、こんなにおいしいものは食べたことがなかった。磯の香りの貝と海藻の汁もおいしい。

(2)岫崎(くきざき)を越える、寛仁4年10月13日(グレゴリオ暦1021年11月6日)

昨夜は村長の苫屋に宿を借りたが、村長の家族はというと部屋の隅に置いてあった漁具を外に出し、そこに夫婦、子供2人、村長の母親が団子のようになり筵を上から掛け寝ていた。波の音で朝、目を覚ますと昨日の男の子がニコニコしながらやってきて、

「ねえ、姫様、昨日のお刺身美味しかったでしょう。僕なんかたまにしか食べさせてもらえないんだよ。でも、昨日はご飯はたくさん食べた」

「普段はご飯は食べないの?」

「いつもは海草とか、小魚を食べてる。ご飯は都のお役人とか前司様がお通りになるときだけ、お下がりのご飯をいただけるんだ」

早朝に出発したが、前を歩いてる父や虎吉は、今日の難所らしい岫(くき)崎の事を頻りに心配している。一体どんなところだろうか。

「岫崎の干潮はここらと大体同じらしいです。とすると遅くとも午前中に渡り終えないと今日はそこを渡れません。一人二人なら何とでもなりますが、足元が悪いので荷物を渡すのは大変です。潮が満ち始めますと馬は大騒ぎしますし」

すると父が、

「京から下って来るときには、満潮に当たって潮待ちしたな。そういえば、あの時、岩に腰掛けて橘殿から万葉集の歌を教えてもらったな」と後ろを振り返りママ母さんに話しかけた。

「あの歌覚えてらっしゃいますか?」

「岩城山…何とか、われ立ち待たん。途中は忘れてしまったな」

姉さんが「こうじゃなかったかしら、

『岩城山ただ越え来ませ磯崎のこぬみの浜にわれ立ち待たむ』(万葉集1539)岩城山(現代の薩埵山)」

「良く覚えていたわね。その通りよ」

「あの時、父上は『こんな険しい山を越えてすぐやって来いなどと、この娘は最初から気がないんだ。突き放しているんだよ』だなんて無粋なことをおっしゃっいましたね」

「そりゃあ、簡単に越えられない山だから、相手の男も崖の下で潮待ちしていたんだろ」

まま母さんは笑いながら

「できないとわかっていても、早く来てーと言うのが女心というものなんですよ」

そうこう言っているうちに前方に海に突き出して道をふさいでいる崖が見えてきた。

「茜さん(私のこと)、ほら岫崎(くきざき)が見えてきましたよ。来る時の事覚えてる。

「今、思い出した。随分待っていたので潮が引いてしまうまで待ちきれず、水の中をじゃぶじゃぶ渡ったんだよね。でも私はまだ小さくて水にはまりそうになって侍におんぶしてもらった」

崖下に着くと今回は既に潮が引いていて幅2間ほどの砂浜が顔を出していた。渡り終えて後ろを振り返ると、灰色の空にうっそうとそびえる岩城山は恐ろしいばかりだった。

(3)清見の関に着き「たごの浦」で舟遊び

川(現在の興津川)を渡ると開けた場所に出て、宿営場所に着いた。と思ったら、皆はここで庵を張って泊るが、私たち家族は12町ほど先にある清見の関の関屋に泊まるそうだ。ここも昔駅(興津駅)があった場所で、今は何もないが旅人はここで宿営するのだそうだ。

崖っぷちの道を私達がたどり着いた清見の関は崖に張り付くように道の両脇に関屋が建ち並んでいる。浜側は場所がないので浜に茎貫きして海に張り出し小屋を建てている。私たちの家族には三郎、美代次と栗女だけが同行し、関屋の中でも一番大きい家に入った。これが今夜の宿だ。関屋と言うが今は名前だけで今は関守りなどはいない。美代次は担いできた夜具を下すと

「こちらで一休みください。栗女がすぐお湯を沸かします。その後の事ですが、こちらの宿主が前司様を前の多胡の浦に舟でご案内したいと申しておりますが、いかがなさいますか。今日は風もないので清見潟、三保の松原など歌枕をまじかにお楽しみ頂けるのではないかと申しております。昼前に着きましたのでお時間はたっぷりあります。 ゆっくりなされませんか」

「そうだな、海での舟遊びはなかなか機会がないから楽しんでみようか、なあ橘殿」

「海で舟に乗るのですか?ちょっと怖いなあ。どお、乗ってみる?」

と私たち姉妹の方を振り返り同意を求めてきた。

「私乗ってみたい。こんな所でじっとしていても仕方ないもん。ねえ、お姉さま」

「よし、みんなで行こう。とりあえず着替えて舟に乗れる格好になろう」

美代次が 「では、船頭に話をしてきますので、ご準備をなさっていてください。舟はこの先の川(現在の波多打川)の所につないであります」

(下図に安藤広重の三保の松原の浮世絵に更級日記の推定遊覧クルーズコースを記入してみた)

川岸には川の渡し舟より大きい舟が繋いであった。私たち家族とユリの他に舵取りの船頭と、かこ2人が乗ったが全然余裕だ。でも、川から海に出ると大きくうねり始め身体が上に浮いたり下に落ちたりで舟べりから手が離せない。

船頭は少し沖に出たところで

「ここは多胡の浦と申します。昔からお偉い方々がここをお通りになるとき、やはり船に乗って遊覧されました」

と、ここまで言うと歌を唄い始めた。

『 天地の分れし時ゆ 神さびて 高く貴き駿河なる

富士の高嶺を 天の原 振り放(さ)け見れば

渡る日の 影も隠らひ 照る月の

光も見えず 白雲も い行きはばかり 時じくそ

雪は降りける 語り継ぎ 言ひ継ぎ行かむ 冨士の高嶺は』

「反歌です」

『多胡の浦由うち出でて見れば ま白にぞ富士の高嶺に雪は降りける』この歌を2回繰り返し、

「今日は残念ながら曇っていますので富士の嶺は見えませんが、晴れているときは舟が向かっている方向の左側に見えます。 山辺の赤人様のお歌でございます」

清見の関の沖に差し掛かった辺りには岩があちこちに顔を出し白波が立ってとても面白い。船頭が

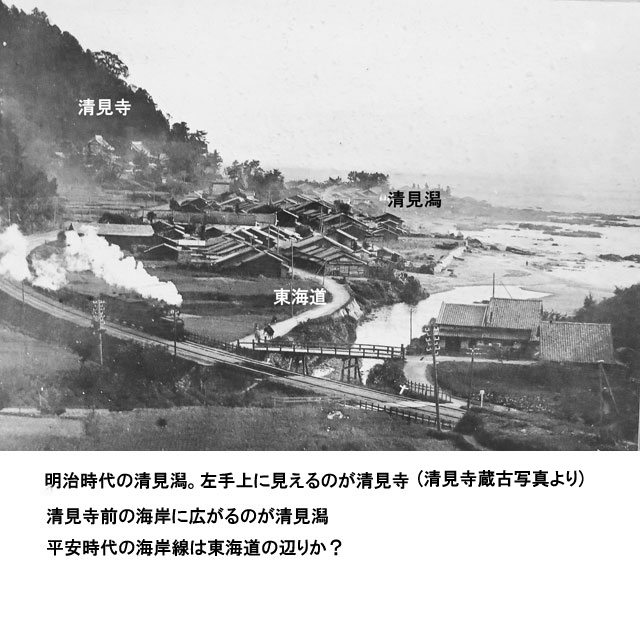

「この辺りを清見潟と申します。干潮の折りにはこの辺りまで浅瀬になり歩けるようになります。清見の関では冨士の嶺は見えませんが、干潮時にこの清見潟の辺りまで出てきますと崖の陰から富士の嶺が見えます。満潮時には舟で多胡の浦に漕ぎ出してくると、突然富士の嶺が姿を現すので、誰でもびっくりします。赤人様はもちろん舟でご覧いなったのでございます。歌には多胡の浦から打ち出したとありますように清見潟よりもっと沖に出られたのです」

「そうか、曇っているのは残念だな」

「いえいえ、富士の嶺は見えませんが、この多胡の浦はこれだけではございません。これから向こうに見えます三保の松原の絶景をご覧ください」と言って、歌い始めた。年中歌っているのか、朗々とした歌声が波間にひびきわたる。

「『庵原の清見の崎の三保の浦の ゆたけき見つつ もの思ひもなし』、

『昼見れど 飽かぬ多胡の浦 大君の命畏み 夜見つるかも』、

これは御存じかもしれませんが、田口益人太夫という上野(こうづけ)の国司様がご赴任途上のお歌です」

舟が湾の入り口に向かうと波は高くなり、すっと持ち上げられては、ストーンと落ちる。松原に差しかかると、いい形の松が洲の上に立ち並んでいる。でも、それだけ?と思っていたら、

「奥様、姫様方、こちらの松原は、そん所そこらの松原とは違うんですよ。昔、富士の嶺には天女達が住んでいたそうですが、お天気の良い日にはそこから飛んできて、この松原の松の枝に衣をかけ水浴びすることがあったといわれています。ある時たまたまこの辺の洲で魚を釣っていた夫婦がいました。どこからともなく橘のかぐわしい香りが漂よい探してみると、松の枝に掛けられたその羽衣を見つけたのです。この衣はとてもきれいで、羽で作られているのか、とても軽いのです。

『これはいいものを見つけた。高く売れるぞ』

と二人でホクホクしていたところに、透き通るような白い肌の少女が海から上がり松の幹に身体を隠しながら

『それ、私のです。返してください』と追いかけてきました。

夫婦は目を丸くして、

『これが噂に聞いた天女か、本当に居たんだ!』と驚きました。羽衣は返さなければなりませんが、返すのが惜しく条件を付けます。

『天女の舞とやらを見せてくれれば返すよ』、

『わかりました。舞いますから羽衣を返してください』

漁師は思案します。

『待てよ、返したらすぐ着て飛んでゆくんじゃないか?』というと、

天女は『人間じゃあるまいし、天女は嘘など言いません』

漁師は心を見透かされたことに一瞬たじろぎ、羽衣を下に置いて下がります。天女はさっと羽衣を身に着け、爽やかな春風を思わせる舞いを舞って一礼し、飛び去りました」

船頭の話が途切れたところで、まま母さんが、

「いいお話ね。嘘を言うのは人だけですよね。犬や猫だって嘘を言ったり、騙したりはしないのに」

そうこうしているうちに、舟は元の川岸に戻ってきた。舟から下りると足元がふらふらする。海の方を振り向くと、さっき見た松原は既にかすんでいた。