息長(醒井)から清水駅家まで(湖東の旅)

息長(おきなが、現在の米原市醒井(さめがい))

寛仁4年11月13日(グレゴリオ暦1020年12月6日)

目覚めると戸の隙間から雪が降っているのが見える。

昨日は凍えて倒れ込むようにして息長に着いた。その時のことを書いておこう。

雪を払って招じ入れられた息長長者の屋敷はこじんまりしたものだった。山蔭に、風をよけるように建てられていた。戸をくぐると、部屋の中央に切られた囲炉裏には赤々と火が燃やされていた。部屋に上がると小柄の老人が挨拶に出てきた。

「お寒うございました。お疲れでございましょう。手前はこの屋の主、息長清重と申します。どうぞ、とりあえず火の傍で手足をお炙り下さい。ご遠慮はいりません。早くこすって乾かさないと指が腐ってしまいます」と、老女が持ってきた布を一枚ずつ渡してくれた。野上を出る時にはまさかこのような大雪になるとは思わなかった。

「世話になるがよろしくお頼み申す。しっかり降ってきたが明日はやむであろうか」と父が不安げに言うと、

「前司様、どうもこの雪は本格的に積もりそうです。これではとても外を歩くことはできません。雪がやむまで、どうぞごゆっくり御逗留ください。狭苦しい所で申し訳ないのですが、雪が降り始めましたら籠っているしかございません」

この日の夕食は、糒(ほしいい)を湯で戻し、塩を振っただけの飯だったが、それでも冷え切った体には、五臓六腑に染みわたるおいしさだった。食材を調達する係の猪野次や鳶丸たちも突然の雪に遭い、この息長にたどり着くだけで精一杯だったのだ。

食事後、主の清重が新しい薪を抱えて来て、火をひとしきり掻き立て、こんな話をしていった。

「私共一族は昔からこの近江国坂田郡に住みついております。なんでも応神の帝の皇子であらせられた若野毛二俣王がこの地を領地とされていましたが、野洲郡の息長眞若弟比売を娶り、意富富杼王がお生まれになりました。その子孫が息長氏を名乗ったことが 始まりとされております。その後も朝廷に仕え天武帝の十三年には真人の姓を頂いております。この屋敷の場所は東山道のかなめに当り、代々街道の警備を努めております」

「では、家の子郎党もそれなりに抱えて大変であろう。この辺は広い田も少なそうだが、主な実入りは何なのだ」と父が尋ねると、

「お察しの通り、田や畠は自分たちで食べる程度しかございません。布はそれなりに作っておりますが、そのほか木地製品、碗や曲げ物を女や年寄で作ります。あと、山での狩猟の獲物、鹿やイノシシなどは若い者が警備を兼ねて山に入る時、獲ってまいります。ここは都に近いので、そのような品々は直接持ち込んで取引させてもらっております。木地製品、鹿皮、鹿角、干し肉は都で珍重されます」

ここで兄が話に加わり、

「都まで近いと言っても、かなりの日数がかかるよね?」

「いえ、私どもは東山道を上るのではなく、ここから天野川を船で湖岸の朝妻に下ります。そこから船を乗り換えて打出の浜まで直行するのでございます。風向きにもよりますが、大体三日も見れば十分です」

何気ない当主の答えに私たちは顔を見合わせた。私たちはまだ六、七日はかかると話していたのだ。

「この裏手を流れている川は確か丹生川とか言ったな。そしたら辰砂が取れているのではないか。それは重要産品だろう」

「さすが、前司様。よくご存じです。ただ、昔は調としてお納めするくらい掘れたそうですが、今は絵の具の原料にするくらいの量しか取れませんので収入の足しになる程度です」

「ここは雪が深そうだけど、冬は稼ぎがなくて困るのではないか?」

と兄が心配そうに聞くと、

「確かに冬は困ります。しかし、若い者は一日中猟に出られるので楽しみにしています。二、三日して雪が小降りになれば鹿狩りをやろうと言っておりましたので、その時は、若殿も御同行の侍衆と御一緒に狩りをされてはいかがでしょう」と誘いがあった。

山里の冬仕事

寛仁4年11月15日(グレゴリオ暦1020年12月8日)

昨日は一日雪が降り周りは完全に雪景色となった。今日は雪が小降りになり多少舞っている程度だ。身の回りのことを片付けると、 することもなく手持無沙汰にしていると、長者のおかみさんが、

「よろしかったら、苧績みや機織り、椀作りでも御覧なさいませんか。冬は毎日近くの女衆たちがうちの作業場に仕事に来ております。春になれば田畑の仕事で忙しいので冬に集中して働いてくれます」

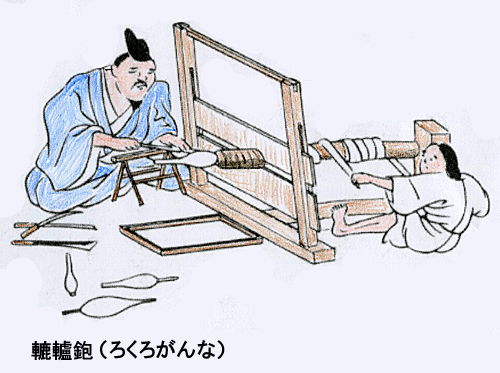

屋敷の裏にある建物に案内されると、手前の方では椀を木から削りだす「轆轤(ろくろ)鉋という道具が据えられ、萎え烏帽子をかぶった木地引きの匠たちが木を削っていた。傍らにはそれぞれ男の子がついて顔を真っ赤にして革紐を引き轆轤(ろくろ)の軸を回している。匠達の顔には皺が刻まれ、皆、年老いていた。しかし木の塊がその指先から椀の形に削り出されてくるのを見ると、齢を重ねた技のすごさがあった。傍らには削り出した白木の椀が山と積まれている。

「この白木の椀はこれから漆を塗るの?」と聞くと

「いえ、こちらではここまで作って出荷し、あとは都の工房で漆を塗って仕上げます。都ではお納めするお屋敷や寺社ごとに塗りの種類や模様が違うのでございます」

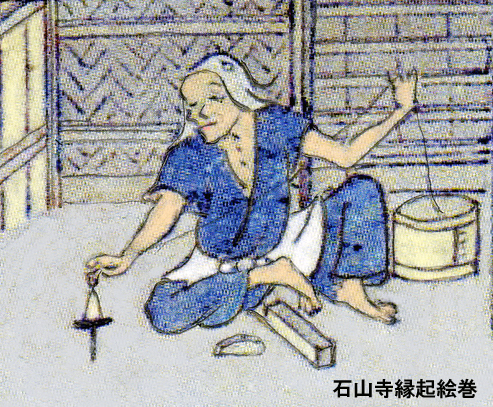

奥の方で女たち六人が輪になり、アオソ(青苧)を入れた曲げ物の桶を前に糸を績(う)んでいた。顔ぶれを見ると老女二人に私と同じ年頃の子供四人だ。片膝を立て左手で桶のアオソをほぐした筋を数本つまみ出し、指先で繋いでいく。傍らでは紡錘車の先端から出ている糸を左手で持ち、右手では紡錘車を押木で押し回し糸に縒りをかけている老女がいた。この作業は農家でなくても、どこでも見られる風景だ。

「ここでは夏に収穫したカラムシ(苧麻)の皮を剥ぎ、しごいて繊維状態にしたアオソ(青苧)を蔵に貯えております。秋までは農作業に忙しいので手を付けられませんが、冬になり外仕事が出来なくなると、ここに集まり集中的に、糸績(う)みや機(はた)織りに精出します。大変な手間がかかりますが、布は米より他の品物に替えやすいのです」

「布の元になる草(カラムシ)はいつ頃植えるの?」

「この辺ではカラムシ(苧麻)は四月の始め(新暦では三月)に植付します。この草は稲に較べれば、ほとんど手間はかかりません。お天道様次第です。高さが人の背丈ほどになる七、八月頃に男衆がこれを刈り取って束にします。葉をむしり、茎だけにしたものを畠から持ち帰ります。一晩水に浸け、柔らかくして皮を剥ぎ、それを乾かして裂いたものがアオソです」

「糸になるのは葉ではなくて茎なの?」

「勿論そうです。姫様が普段ご覧になるのはアオソを紡いている所から先だと思います。その前の姿を御存じないのは無理もございません」

私たちの話を聞いていた娘たちが、くすくす笑っている。

「こんな風に、みんなで集まってやれば、気の詰まる作業も楽しくやれるのよね」

「その通りです。おしゃべりしながらやれば一桶やるのもはかどります。それに、みんなで一緒にやると、糸の太さとか撚りの強さが揃い、あとの機織りで、いい品質の布が出来ます。機織りは別の小屋でやりますが、今日はやっていません。機織りは、手元を明るくするために板戸を開けてやりますので、寒さの厳しい時分にはできません。寒いうちは、ご覧のように糸をたくさん準備しておくのです」

火桶が二つ置いてはあったが、蔀戸の近くは寒かった。

「ここは寒いけど指先がかじかまないの?」

「勿論指先はかじかんで動きが悪くなります。時々休んで火であぶったり、手をこーんな具合に開いたり閉じたりして血がめぐるようにします」

おかみさんが手を動かすだけでなく、腕から肩まで大げさに回して見せると、周りの女たちは吹出した。

<冬の狩り>

今日の夕食には、珍しいものが出た。鹿の肉だ。薄切にされた肉が火で炙られ塩を振って食べる。臭みもなく柔らかくておいしい。兄の話では、今日息長の家の者と、うちの侍たちがやった猟の獲物だそうだ。兄はついて行ったものの、何もできなかったとか。鹿は寒くなると食べるものがなくなるので、まだ草木が完全に雪で隠れてしまわないうちに食べ物を求めて山中をさ迷い歩くのだそうだ。うちの侍たちは、こちらの山の様子はわからないので、息長の家の子たちが勢子役をやり、仕留め役を源造、三郎等の弓上手がやったのだとか。

「雪はそれ程深くもなかったんだけど、鹿の足跡を追って斜面を上ったり下りたり、僕はそれだけで手いっぱいで、何が何やらわからなかった。そのうち、下の沢の方で男たちの声が上がったので下りて見ると雄鹿が首筋を射られて倒れていた。藤太が仕留めたそうだ」

父はそれを聞くと

「それはいい経験をしたな。猟は言うほど簡単じゃない。一日山を駆けめぐっても獲物のない方が多いんだ。最近は獲物の数が減り、鹿皮や鹿角は随分高価になった。だから男はみんなそちらに食指が動くが、実は女たちがやる布づくりの方が確実なんだ。確かに、からむし(苧麻)を育て、長い時間をかけ糸を縒り、更にそれを長い時間をかけて布に織る。気の遠くなる長い時間と、根気と労力がいる。でも、確実に稼ぎになる。この村は、木地製品を男の冬の稼ぎにしようとしている。同じ山から採ってくるにしても、木は逃げんからな。いいものを作るには長い修行がいるが、確実に実入りになる。国司の仕事の一つは民を富ますことだが、それにはいい仕事を見つけなければならん。旅で諸国を見て回るのもいい勉強になるだろう」

旅の再開

寛仁4年11月19日(グレゴリオ暦1020年12月12日)

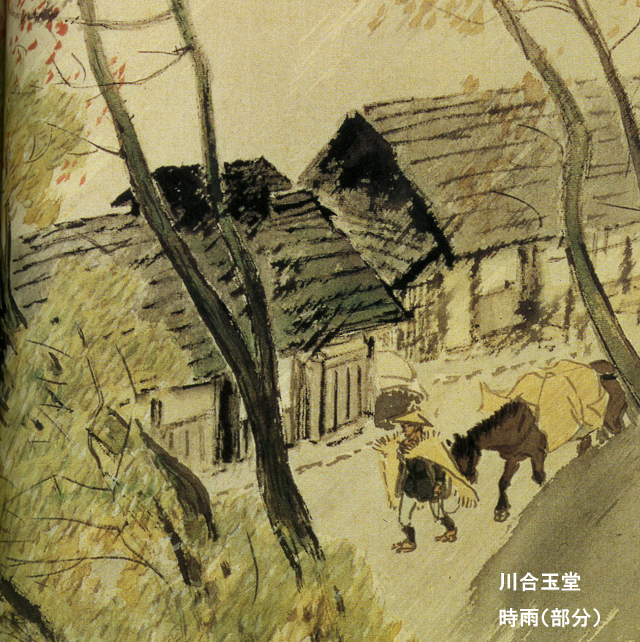

つとめて(早朝)発つ。一昨日に雪は止み、寒さが緩んだせいか、道の雪もあらかた消えた。小雨は降っていたが、ここを逃がすといつ出発できるかわからない。見送りに出た息長氏に対し父は

「この度は長逗留で、迷惑をかけた。おかげで皆元気が戻ってきた。礼を申す。もうこれ以上出立が遅れると、都に着けなくなるので名残は尽きないがこれにて失礼する」

「いつまでご逗留いただいても手前どもは一向に構いませんが、この地方はこれから雪が深くなり、街道は埋まり屋敷から出ることもできなくなります。今のうちにご出立される方がおよろしかろうと存じます」

全員、蓑笠を着けている。昨夜はいつでも出られるように準備を整えていた。山の中としては道はゆるやかであったが、溶けかかった雪で足が濡れ楽な道とは言えなかった。赤牛師匠と猪野は姿を現わさなかった。たとえ体調がよくなっても、あの雪では動くことはできなかっただろう。

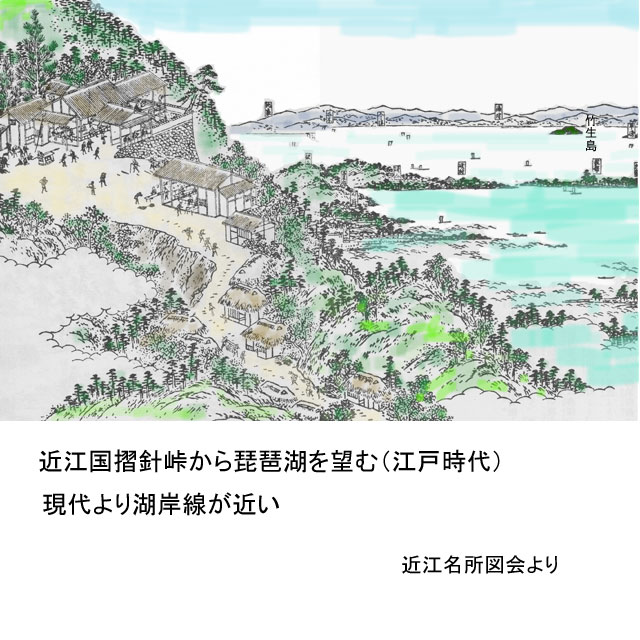

<三坂山(摺針峠)>

少し周囲が明るくなったと思ったら、

「琵琶湖がみえるぞ」と誰かが叫んだ。先を進んでいた侍が街道脇のこんもり高い山に登って道を確認していたのだ(現在の摺針峠、摺針嶺あたり)。少し進むと崖の端に出た。「ほら見て、海が見えるよ」と姉さんが叫んだ。

「あれは琵琶の海だよ。近江の国に戻ってきたんだ。湖面は雨で靄(もや)って、何も見えないけど、あの雲の向こうは都だ」

と兄も感慨深そうだ。こう言っているうちにも雨がだんだん激しくなってきた。虎吉は

「これから坂を下る。最初に人が下りる。滑るから気を付けて下りるんだ。馬は人が下り終わってからだ。一頭一頭、間を空けてくれ。固まっていると、万一滑った時大事故になるぞ」

源造を先頭に、そろそろと坂を下り始めた。道の両側の熊笹は道を覆い、それを掻き分けながら降りる。蓑だけでも重いのに、覆いかぶさる濡れた笹で押しつぶされそうになる。家の者は、荷物まで背負っているので、ただ事ではなかった。坂は何度も折り返しながら下って行った。私たちは半刻(1時間)以上も全員が降りるまで坂の下で待っていた。中には滑って泥まみれで降りてきた者もいた。(現在の米原市鳥居本あたり)

<小野荘>

冷たい雨は霰(あられ)に変わり、頭から足元までぐっしょりと濡れそぼった。私の顔は涙と鼻水で見られたものではなかったろう。寒さに震えながら山裾の道を歩き、やっとのことで小野荘に着いた。時刻はまだお昼ごろだと思うが空は暗く、一同皆、びっしょりと濡れそぼった。私たちは荘司の家に招きいれられたが、伴の者は街道脇に点在する百姓家に分宿させてもらう。

小野荘の荘司屋敷はこれまでに宿泊した所とは違い少し大きな百姓家と云ったところだ。着替えをしてから一つしかない広間に入ると真っ暗であった。この家の女が火の燃え指しを持って来て囲炉裏に入れると、ぱっと明るくなった。

「ようこそお出でいただきました。今日はあいにくのお天気で、お辛ろうございましたでしょう。すぐ、暖かくなりますので、周りにお座りください」

火は燃え立ったが煙がひどく温まるどころではない。薪も湿っているので、火はなかなか大きくならない。家族は皆寒さに震え、顔を袖で抑えて炉の前にうずくまっていた。みっともないが寒さの前には身分は関係ない。

食事の用意には苦労しただろう。このみぞれの降る中では火をおこすだけでも大変だ。随分時間がたって蓬と栗女が持ってきた食事は、糒(ほしいい)を湯で戻して塩をふったものだった。湯を沸かすだけでも大変だったとか。それでも温かい食事はお腹にしみ渡った。

食事が終わる頃に、この屋の主である四十がらみの荘司がどこからか戻ってきて挨拶をした。濡れた頭を拭きふき、

「こんなお天気ではどうにもなりません。狭いところですが明日も御逗留ください。寒いだけなら何とかなりますが、この氷雨では行倒れます。仕方ありません」とは言いつつも、表情は不機嫌そうそうに見えた。

父は言いにくそうに、

「すまんのう、大人数で押しかけて、迷惑をかける」

そこに、虎吉が酒を持って来て、荘司にもすすめると、機嫌が直ったのか、元々話好きなのか、いろんなことをしゃべり出した。

「この小野の郷は昔、天智の帝の時代に采女館(うねめのたち)というのが置かれ、東国から都(大津京)に采女として上る娘たちの教育をしていた施設だと聞いております。郡司の娘と言っても田舎育ちで、言葉も通じず、宮廷の作法、歌の知識など知りません。そこで半年ほど、ここで言葉、作法をみっちり仕込んで、送り出したそうです」

「ほう、それは、初耳だ。京に都が移ってからも運営されていたのか?」

「いえ、とんでもない。南都に都が移る頃には建物の跡かたもなかったそうです。でもその代わり、この郷では東国から都で働く女性を集め、高位のお家に送り込むことを商売にするようになりました。天智帝の頃は家柄が第一でございましたが、この頃には機転が利き、美貌であることが第一条件です。身寄りのない者や農民の娘でも構いません。そんなものはここで、小野氏の姻戚ということにして名家の子女にしてしまうのです」

「なるほど、家柄など見かけではわからんからな。それは、ひょっとして京の都になっても続いているのか?」

「さようでございます。ただ、都移りしてからは、この小野の郷は人の往来が繁多で、そのようなことをしていれば、身元がバレてしまいますので今ではやっておりません。しかし、同じようなことは、今でも別の所でやられていると聞いております」

「ひょっとすると、小野の小町殿はここの出ではなかったかな?」

すると、荘司はにやりと笑って、

「さすが前司様、お鋭いですな。今となっては古い昔のことですからお話しても構わないと存じますが、あの方は出羽の国のご出身と聞いております。出自は名もなき農民の娘でしたが、幼いころから利発で美しく彼の地では評判だったそうです。それを出羽の役人をしていた小野一族の誰かが目をつけ、帰任の際に無理やり連れ帰ったそうです。親にはいくばくかの報酬は渡したのでしょうが、本人はずっと泣き通しで旅をしてきたそうです」

「それはいくつ位の齢だったのだ?」

「まだ八、九歳だったそうです。かわいそうな事です」

「でも、小町殿は高名となられ、やんごとなき方々にも見初められ幸せをつかんだと言えるのではないか?」

「あのお方様はそう言えるかもしれません。しかし、その他大半の娘たちはそうとも言えません。幸せをつかんだ者もいますが、悲惨な最期を遂げた者も少なくありません。気の毒な事です」

「それはどういうことだ?」

「人の子というものは、美しさと賢さ両方を兼ね備えている者はそう多くありません。出羽の国には確かに色白の美しい子は多いのですが、頭まで良い子はいくらも居ません。でも人買いは、少々愚鈍でも見かけが可愛いければ、すぐ売れるので、まとめて何人も連れてくるのです。ところがその後が大変です。出来の悪い子はいくら読み書きを教えても、歌の作り方を教えても身に着かないのです。それだけなら、本物の姫君でもそんな方はいらっしゃいますが、頭の悪い子は、決して漏らしてはならぬ秘密を、つい漏らしてしまうのです。人ごとに異なる身元を与えられているのに、うっかり本当のことを口走るのです。それは人ですから気持ちはわかりますが、あの者たちにとっては身を守るために決して破ってはならぬ掟だったのです」

「今でも養女というのは、よくある話だから少し位辻褄が合わなくても、取りつくろえるだろう」

「いえ、殿、人というものは長年心に押し込められていたものがあると、些細なきっかけで、みんなぶちまけてしまいたくなるようです。しかもお国言葉で! 冷静さを保てること、それが賢こさというものですが、それが出来る子は実際には多くなかったのです」

「それはびっくりするだろう。化け猫でも見たように驚くだろう」

「実際にそのような事件があったと聞いております。もう昔のことで世間は忘れていますが、ある六位の御家で北の方におさまっておられた方が、ある時、ご当主が仕え始めたばかりの子供のような下女を手籠めにしている現場を見つけられたのです。逆上されたお方様は、つい売り言葉に買い言葉で、お国言葉で罵ってしまわれたのです」

「それで、その北の方は追い出されたのか?」

「そんなものではありません。裸にされ、さんざん殴打されて鴨の河原に捨てられたとか。ご当主は普段から何か引っかかるものを感じておられたのでしょう、その一言で全てを悟ってしまわれたのです。お気の毒に」

「その北の方はその後どうなったの?」と継母さんが心配そうに口をはさんだ。

「いや、最後までは存じませんが、もちろん河原に捨てられたということは、息があってもほとんど死にかけておられたのでしょう」

出羽下りの娘たちの話が途切れた所で、兄がこんなことを荘司に尋ねた。

「ここは鳥籠(とこ)駅の跡と聞いていたが、場所も狭いし、馬を休ませる小屋もない。ここには本当に駅家があったのだろうか?」

「いや、ここに駅家(うまや)があった事はありません。鳥籠の駅は屋敷の前の街道を京に向かって下った、その坂の入り口にあったと聞いております。この辺は土がもろく大雨や地震で簡単に崩れます。昔の鳥籠駅の場所は位置的にはよかったのですが、大雨で足元の土が洗われ倒壊したそうです。その後なかなか再建されず、旅の方はこの小野迄登ってこられて宿泊されるようになったそうです。この村も崖に張り付いている狭い場所ですので、元々大人数の宿泊が出来る場所ではありません。お泊りをこちらからお願いしているわけではありませんので、ご不便は致し方ありません」

寛仁4年11月20日(グレゴリオ暦1020年12月13日)

今日も朝から時雨(しぐれ)ている。とても外に出る気にはなれない。外は明るくなっているが、人の気配もない。雨の音だけが聞こえる。きっと、今日は休むことを伝えてあるので、それぞれの寝ぐらで寝ているのだろう。

お昼ごろに雨は上がり、日が射してきた。皆は外に飛び出し、濡れたものを乾かすのに必死に働いた。私たちも自分の衣類を庭の立木に張られた綱に懸ける。昨日濡らした沢山の蓑が葉の落ちた木の枝にぶら下げられ、冬の冷たい風にあおられ、ぶつかりあった。

ひとしきり、仕事が終わると姉さん、継母さんと私は囲炉裏の前に戻り火を掻き起しながら、こんな話をした。

「私、宮仕えしていた時、変なことを聞いたことがあるの。和泉式部様のお名前は聞いたことがあるでしょう。あの方はお美しくて歌も上手、殿方との受け答えも当意即妙、まったくそつない方でいらっしゃたの。それで多くの殿方がお通いになって、浮名の堪えない方でいらっしゃたとか。もちろん周囲の女房達ともお話上手で、人を飽きさせない方だったそうよ。ところが一つだけ変なことがあって、子供の頃の話とか、自分が育った場所の話、こういう話になると表情が曇り、話をそらされることが多かったとか。私はお会いしたことがないので、本当かどうかはわからないけど、何か得体のしれない方だとか、心に闇があるのではという噂があったんだって。昨夜の荘司の話を聞いて、”もしや”と思ったの。そう考えて和泉式部様の御歌を思い出してみたら、実際、何か憂愁に満ちたものが多いのよね。こんなのがあったわよ。

つれづれと夕暮にながめて

夕暮に物思ふ事はまさるかと我ならざらむ人に問はばや(和泉式部集728)

女ともだちの、ふたりみたりと物語するを見やりて

語らへば慰みぬらん人しれずわが思ふ事を誰に言わまし(和泉式部続集1349)

蛤のちひさきをおこせて、「翫(もてあそ)びにもしつべければ」と云ひたるに

今さらに童(わらわ)遊びをしつるかなしるき負けとや人の見るらん(同1357)

冬のはじめ

もみじ葉や落つると思へど木枯らしの吹けば涙もとまらざりけり(和泉式部続集1422)

「これどう思う」

「寂しい!独りぼっち」と姉さんもため息をつく。

「家集を見ているとそんな歌がたくさんあるの。これ変だよね」

「そうだとしたらいくら才能に恵まれていても悲しいね。だって、別の誰かを一生演じているようなものでしょう」

冬の昼下がり、囲炉裏の火をつつきながら女三人はこんな話で時を過ごした。

<赤牛の消息>

雑色の猪野は菅原家一行の出発を見送り、赤牛おじさんの看病を続けたが、容態はよくならなかった。誰も四、五日休めば回復するだろうと思っていたが、雪が降り始め寒さが厳しくなるにつれ、赤牛おじさんは激しく咳き込み熱も出てきた。猪野はうろたえ、いつも食事を用意してくれる屋敷の賄いの女に相談したが、できることは冷たい雑巾で頭を冷やすこと位であった。その数日後、屋敷を取り仕切っている男が部屋を覗きに来た。腕組みをして赤牛の顔を見ていたが、何も言わず出て行った。不気味であった。

翌日、部屋に若い男たちがどかどかと入ってきて、赤牛おじさんを連れ出しにかかった。

猪野は

「何をするんです。やっと今朝、熱が下がってきたのに」

「小僧、ここで爺じいに死なれたら困るんだ。死ぬ前にここを出てもらうしかないんだよ。一体、旅の者がどういう了見で穢れを他人の家に残そうとするんだ」

この時代には”死”は穢れで、一般民衆の家では家人が死にそうになると、家から担ぎ出し河原や山に捨てられていた。まして、行きずりの旅人が死にそうになったら、死ぬ前に放り出すのが当然であった。有無を言わせず、若者数人が赤牛師匠を戸板に乗せ、莚一枚かけて運び出した。屋敷の門口では、世話をしてくれていた女たちが無言で見送った。

猪野は僅かな持ち物をまとめ後を追う。長者の家の者は無言で村はずれの堤防で一息入れ、目前に広がる葭原に踏み込んだ。ここは十日前に菅原家一行が通って行った道だ。男たちは杭瀬川の河原に着くと、かぶせてあった莚を河原の石の上に敷き赤牛をそこに寝かせた。

「小僧、ここで爺さんを看取ってやんな。雨が降れば死体は水が持って行ってくれるさ。その後は、この街道を伝ってゆけば、前司様の行列に追いつけるかもしれん。運が良ければな」

こうして、赤牛、猪野の師弟は雪が残る杭瀬川の河原に捨てられた。その後の消息は…。

<犬上郡>

寛仁4年11月21日(グレゴリオ暦1020年12月14日)

つとめて(明るくなる前)、小野荘を出発。顔に当る風が痛い。馬の息はもうもうと上がり、暗闇の中で街道脇の木々が激しく絡み合う。坂を下り、平坦な道を、ただ肩をすぼめて歩く。

<芹川>

芹川という川に出た。この辺りは犬神郡という。ここで馬に水をやる間小休止。父は兄を振り返り、この川の脇にある山を指し

「これが壬申の乱のとき、大海人軍の村国男依(おより)が大友軍の秦友足(ともたり)に追いつき、斬った鳥籠山だ。友足としてはこの芹川を前にして撃退しようとしたのだろうが、敗走を始めたら、もう怖気づいて踏みとどまれなくなったんだ。兵の大半は逃げ出して大将を守る者は幾人もいなかったようだ」

「勢いを失ったら終わりだということですね」

道はまっすぐ一直線につづく。

<高宮>

街道沿いに鳥居がある。聞けば多賀神社とか。お社はここから、少し先の山の方にあるので、私たちはここで、お参りする。伊弉諾、伊邪那美の両神様をお祀りしているとか。

<愛知(えち)川、清水駅家趾>

愛知川という川を越えた。この川は水が流れる川というより石だらけの川原だ。歩き難いけれどほとんど足を濡らすことはなかった。今日は随分歩いたけど、やっと宿営地の清水駅家に着いた(現在の滋賀県東近江市五個荘山本町)。例によって実際に駅家がある訳ではないが、数軒の集落がある。今夜はここに宿を借りる。お天気はすっかり回復し、来た道を振返ると冬の空には雪を頂いた伊吹山が輝いていた。