真野の長者の跡を見てくろどの浜

寛仁4年9月17日グレゴリオ暦10月12日:都川を渡りくろどの浜へ

早朝出発。昨日追いついた荷駄、侍達を合わせると総勢70人にもなる。中には官舎(国司の館)で召し使っていた台所や家の雑事をやっていた者もいる。どうしても一行の食事の世話などさせてくれというので、下総の松里まで同行することになった。いいお天気で気分も晴れ晴れとして、女達のおしゃべりや笑い声は、まるで遊山の行列のようだ。池田を出てしばらく行ったところで都川という深そうな川を舟で渡る。この渡しのある場所は昔、河曲(かわわ)駅がおかれていた所というが今はその跡さえ何処だかわからない。父の姿を見て渡し守が愛想笑いを浮かべながら、挨拶に現れ、荷物を渡す作業の間、この辺りの土地のことを話してくれた。私達は木陰に置かれた床几の上にかけて彼の話を聞くことになった。

「前司様、川の中に柱が4本立っているのがご覧になれますでしょう。あれは、昔この辺りでちょっと知らぬ者の無かった真野の長者の屋敷の門の跡なんです。古くから、この辺一帯の農家の女達に布をたくさん織らせ、それを集めて、この川の中で晒したり、染めたりして、極上の匹布を千巻も万巻も作っておったということです。その勢いはもう、飛ぶ鳥を落とすほど盛んだったといいます。上総、下総ばかりか東国一円に売りさばき蔵にはお宝が山積みだったとか。ところが、いいことは永くは続かないものです。7月の始めころだったといいます。3日3晩降り続いた大雨で工場、屋敷もろとも流されてあっという間に跡形もなくなってしまったというんです。長者の一族も主だったものが水に呑まれ、生き残った者もちりじりになってしまったそうです」「いつ頃のことかとお尋ねですか?」「それは、まだ私が生まれるずっと前のことで定かではありませんが、私の親父か、じいさんの時分ではないでしょうか。」

渡し守の話が終わっても、1艘の舟では荷駄の渡しは、なかなかはかどらない。私たち子供はその辺で自由に遊んでいればよかったが、身分のある大人達はうろうろする訳にも行かず、気詰まりな空気が漂い始めた。そんな時、継母がにこりと笑い「ねえ河柱という題で歌を詠んで見ましょうよ」と音頭をとり、硯と紙をユリに用意させ皆で歌詠みを始めた。私も大人たちを横目に心の中で一首詠んで見た。

朽ちもせぬこの河柱残らずば昔の跡をいかで知らまし

荷物を全部渡し終えた頃には昼近くになってしまったが、それから先は海岸沿いの道は比較的平坦でお天気も良くやっと旅の気分になってきた。車の物見から道々の風景を楽しむ。姉が「この辺りの浜はずっと沖まで浅瀬が続いているでしょう。それで潮が引くと干潟が島のように浮きあがって見えるので浮島というの」と教えてくれる。進行方向の右側は丘が張り出し、道はそのふもとに沿って続いている。

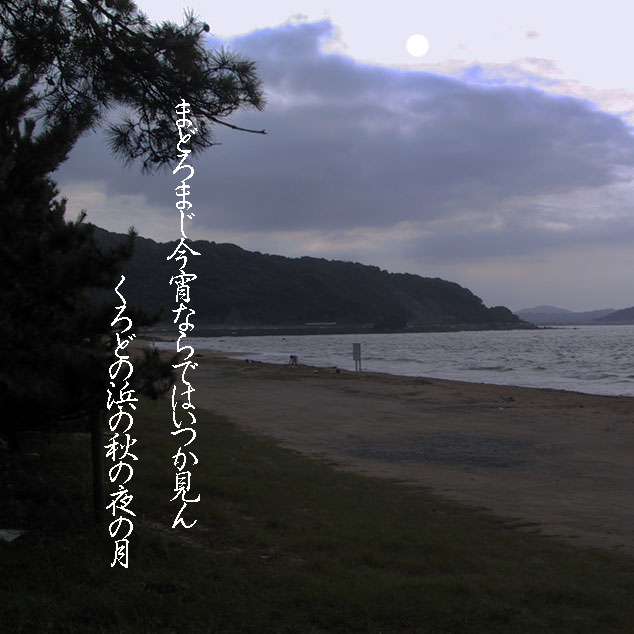

今日は天気も良くぬかるみも乾いて進みやすく、まだ日が高いうちに今夜の宿泊地くろどの浜に着く。ここは道の右側には神の坐します山(現在の船橋大神宮、意富比神社)で左側は白砂の松原だ。道をもう少し先に行くと海老川を渡る橋がある。この浜辺は河口と神社の間に数軒の漁師の小屋があるだけだが、天気の良い日には近在の農家が作った米や野菜と魚を交換にやって来て結構賑わう日もあるとか。私達の一行が着くと早速漁師の女房たちが、ざるに魚を盛って売りにやってきた。あとから小さな子供たちが母親の後にくっついてきて、物珍しげな顔で、はしゃぎ回り騒がしいこと。でもおかげで今夜は久しぶりにおいしい食事にありつけた。今夜の宿は松の木の間に綱を張り周りと天井に幕を張っただけの心細い仮屋ともいえない宿だが、まだ寒い季節でもなく、飄々とした風の音の中に、こうこうとした月が上ると、この浜辺に息を飲むばかりの光景が広がった。例によって、まま母さんが「歌を詠みましょう」、と言い出し私にも半紙が配られた。

まどろまじこよいならではいつか見むくろどの濱の秋の夜の月