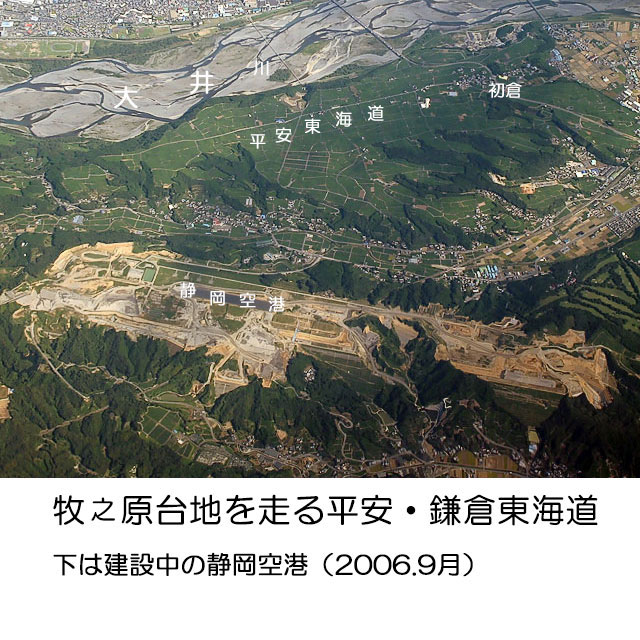

遠江国、大井川から天竜川までの平安時代東海道(鎌倉街道)

遠江国、大井川から天竜川までの平安時代東海道(鎌倉街道)

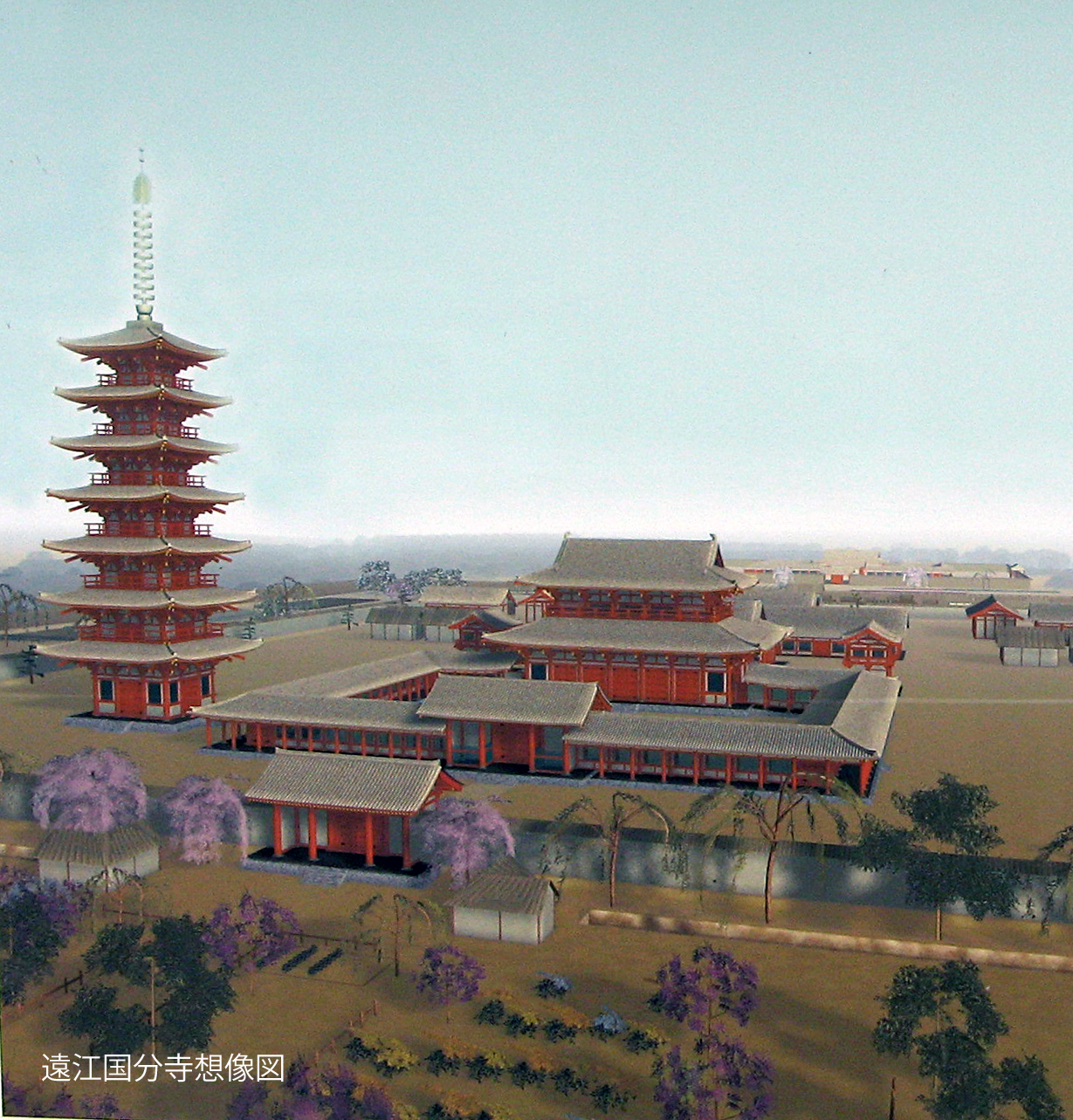

※タイトル画像の遠江国分寺想像図:磐田駅に展示してあるCG画像です。(磐田市教育委員会)

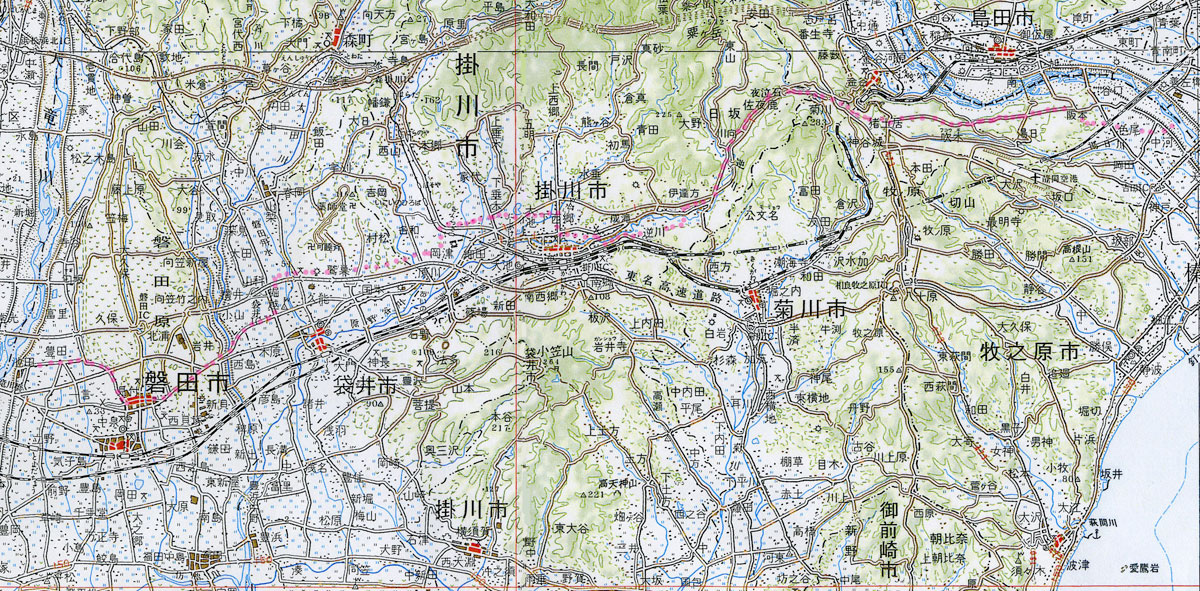

この区間の平安鎌倉古道(鎌倉街道)は江戸東海道とは異なる部分が多い。

①鎌倉街道は大井川を下流部で渡り、初倉で牧之原台地に上がるが、江戸東海道は島田で渡河し、金谷から台地に直登、菊川に至る。

②掛川市逆川流域、原野谷川流域を江戸東海道は低地を直線的に通過するが、鎌倉街道は南北の丘陵の裾を低地を避け縫うように通過する。

更級日記には

『さやの中山など越えけむほどもおぼえず。いみじく苦しければ天ちうという河のつらに、仮屋作り設けたりければ、そこにて日ごろ過ぐるほどにぞ、やうやうおこたる。冬深くなりたれば、河風けはしく吹き上げつゝ、堪へ難くおぼえけり。その渡りして浜名の橋に着いたり』

とあるように作者本人が病気になり、意識朦朧とした状態で旅の様子を書きとめるどころではなかった。

距離は約20㎞で普通なら約2日の行程であろうと思われる。しかし作者を輿で運んだり、寒さが強まっているため、露営の準備にも手間がかかるので菊川と横尾駅跡地での宿泊(2泊3日)を考えたい。菊川は鎌倉時代に現われる宿場で平安時代には単なる水場であったと考えられる。この区間での泊地を次のように考えた。

初倉→(菊川)→松尾駅(掛川城内)→伊摩駅(見付の遠江国府周辺)→天竜川(池田)

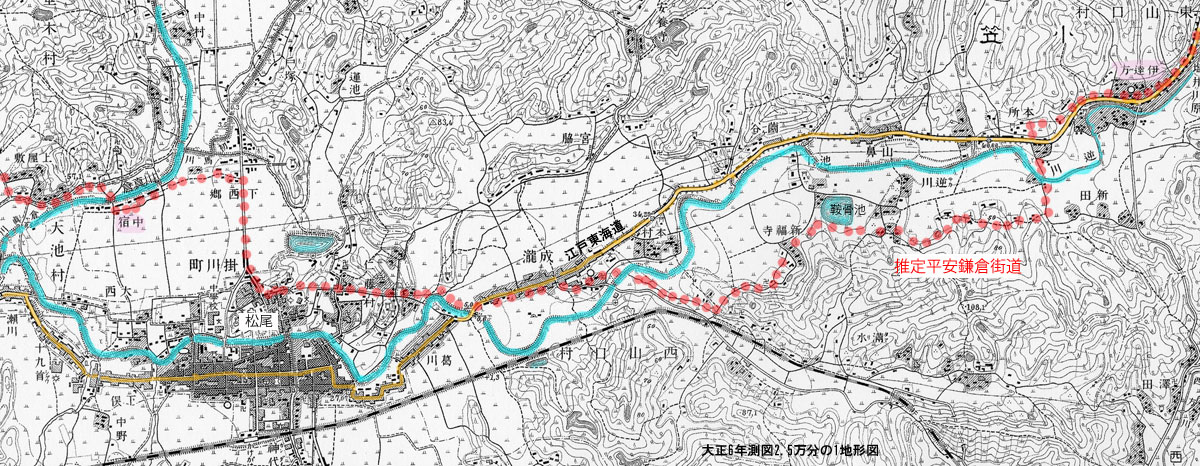

下の地図に赤点で平安・鎌倉街道の推定コースを示した。

前掲の地形図細部は小さくて見えないので拡大図「現代地図における鎌倉街道(掛川城から見付)」を参照。

大正時代の地形図を見ると逆川は南北の山地に挟まれた低地を東から西に流れる。現代地図を見てもわからないが、この流域は排水設備がない時代には、いったん大雨が降ると水浸しになる。季節的に不安定な道路では年間を通して利用される東海道としては不適当である。平安時代はもちろん鎌倉時代の街道の経路についても具体的旅行記などはないようである。小夜の中山から下って事任(ことのまま)神社までは江戸東海道とほぼ重なるがそれから西の鎌倉街道は別コースを取る。大正6年地形図に書き込んだ鎌倉街道は土屋善宏氏(静岡市在住)からご教授いただいた。一見して出来るだけ川沿いを避け山裾を通るコースであることがわかる。

大井川から天竜川間の平安時代東海道の経由地詳細

さやの中山→事任八幡神社→塩井河原(塩井神社)→本所村、諏訪神社→(逆川)→牛頭(ごうず)村→鞍骨池→新福寺→(逆川)→成滝村→印内→(切通)→総合福祉センタ(掛川東高跡地)→掛川城内(松尾)

さやの中山

作者は「さやの中山」を病臥して越えたと思われるのに、その地名を記している。これは後年、日記をまとめる際、都人の間では既に歌枕として『さやの中山』が知られていたので記憶のない部分は後の知識で補ったのである。『さやの中山』の文献初出は古今和歌集であるので、貴族階級の間では誰もが知る地名であった。『さや』は清(さ)やの意味で「くっきりと、はっきりと」という意味。清(さや)か。さやの中山は鎌倉時代までは『さや』と発音されていたが、室町以降はだんだん『さよ』と読まれることが多くなったという。恐らく「小夜」と漢字が当てられたため本来の語義が分からず、そうなってしまったのであろう。

『甲斐がねを さやにも見しか けけれなく横をりふせる 小夜の中山』(古今集1097、読み人知らず)

『けけれ』当時の甲斐方言で「心」、『横をる』横たわる

歌意

「甲斐の山々をはっきりと見たい、なのにお構いなしに目の前に横たわって視野を遮るさやの中山よ」

ここで言及されている小夜の中山は実際には峠(標高252m)である。小夜の中山峠の北斜面は明治以後、木が伐採され茶畑となっている。現在は木がないのでタイトル画像のように見通しも良く遠くの山々を望める(甲斐の山まで見えるかは定かではない)。しかし江戸時代まではうっそうとした木々に覆われ眺望は良くなかったようだ。そのためこの場所は山賊が出没する緊張感を伴う場所であったという。では何故「さや」(すがすがしい、きよらかな)の中山という地名がついたのだろうか。

想像であるが峠は緑に覆われてはいるものの、清々しい立木の間からちらちらと、甲斐方面の山々が少しは見えたのではないだろうか。

※さやの中山について安土桃山時代の連歌師里村紹巴(さとむら じょうは(1525-1602)は次のような一文を残しているという。(吉田東吾、大日本地名辞書)

『やや小夜の中山に上りぬ。雪斎大原大和尚開基の一宇、影前にて独酌、盃面に狂句のうかべるを、壁に書き付けゝる。

けけれなき山もうらみじ越て猶 甲斐が根見えぬ五月雨の空

麓に菊川と云ふ名も匂ひ浅からざるを過ぎて、金谷宿にて、大井川渡す。小夜の中山、長山と書くも、さもこそは、二三里が程、山の横一文字にして、さほやまの面影はさらなり。貫之土佐日記に、よこほりふせると、男山を川尻より見て書るも、道理なり。 (紹巴冨士見道記)』

紹巴は『さやの中山』の語源を「横一文字に2,3里続く丘陵状の長い山」からきていると考えている。彼の個人的見解とはいえ、500年前の『さやの中山』を実際に通った人の感想として無視しがたい。

参考:古今集にはもう一首「さやの中山」が登場する。そこでは単なる枕言葉として使われている。

東路のさやの中山なかなかに なにしか人を思ひそめけん 紀友則(古今集594)

掛川市逆川流域の平安・鎌倉街道

<事任八幡神社>

この神社の起源は古く、延喜式の式内社である。枕草子にも登場するので平安時代から旅人は当然ここに立ち寄ったと考えられる。

清少納言は社(やしろ)の題で次のように述べている。

『ことのままの明神いとたのもし。「さのみ聞きけん」とやいはれ給はん、と思ふぞいとおしき』

<現代語訳>

ことのままの明神はとても頼もしいのよ。でも「何でも聞き届けてくれる」とか言われたら、あの事*が思い浮かんで…、神様もお気の毒よね。

*あの事とは神様がなんでも引き受けたものの、約束を守れず頼み事をした人達の嘆き(なげ木)が山のように積もって森になってしまうこと。

これには元ネタが「古今和歌集」にあり、それを念頭に面白がっているのである。

ねぎ言をさのみ聞きけむ社(やしろ)こそ果てはなげきの森となるらめ 讃岐 古今和歌集1055

新日本古典文学大系25『枕草子』(岩波書店)p.264

新潮日本古典集成 『古今和歌集』(新潮社)p.359

御由緒

創立年代未詳 大同二年(807)

坂上田村麻呂東征の際、桓武帝の勅を奉じ旧社地本宮山より現社地へ遷座すという延喜式(927)神明帳に佐野郡己等乃麻知神社とあるはこの社なり。古代より街道筋に鎮座、遠江に座す願いことのままに叶うありがたき言霊の社として朝廷を始め全国より崇敬されしことは平安朝の「枕草子」に記載あるを見ても明らかなり。

世が貴族社会より武家社会に移るや八幡信仰が一世を風靡し、康平五年(1062)源頼義が石清水八幡宮を当社に歓請し、以来八幡宮を併称す。

江戸期に入りては徳川幕府も当社を信仰し社殿を改築、朱印高百石余を献上す。明治以降県社八幡神社と称せしが、第二次大戦以後の社格廃止に伴い、由緒ある「事任(ことのまま)」を復活し現在は事任八幡宮と称す。

事任八幡宮

<塩井神社>

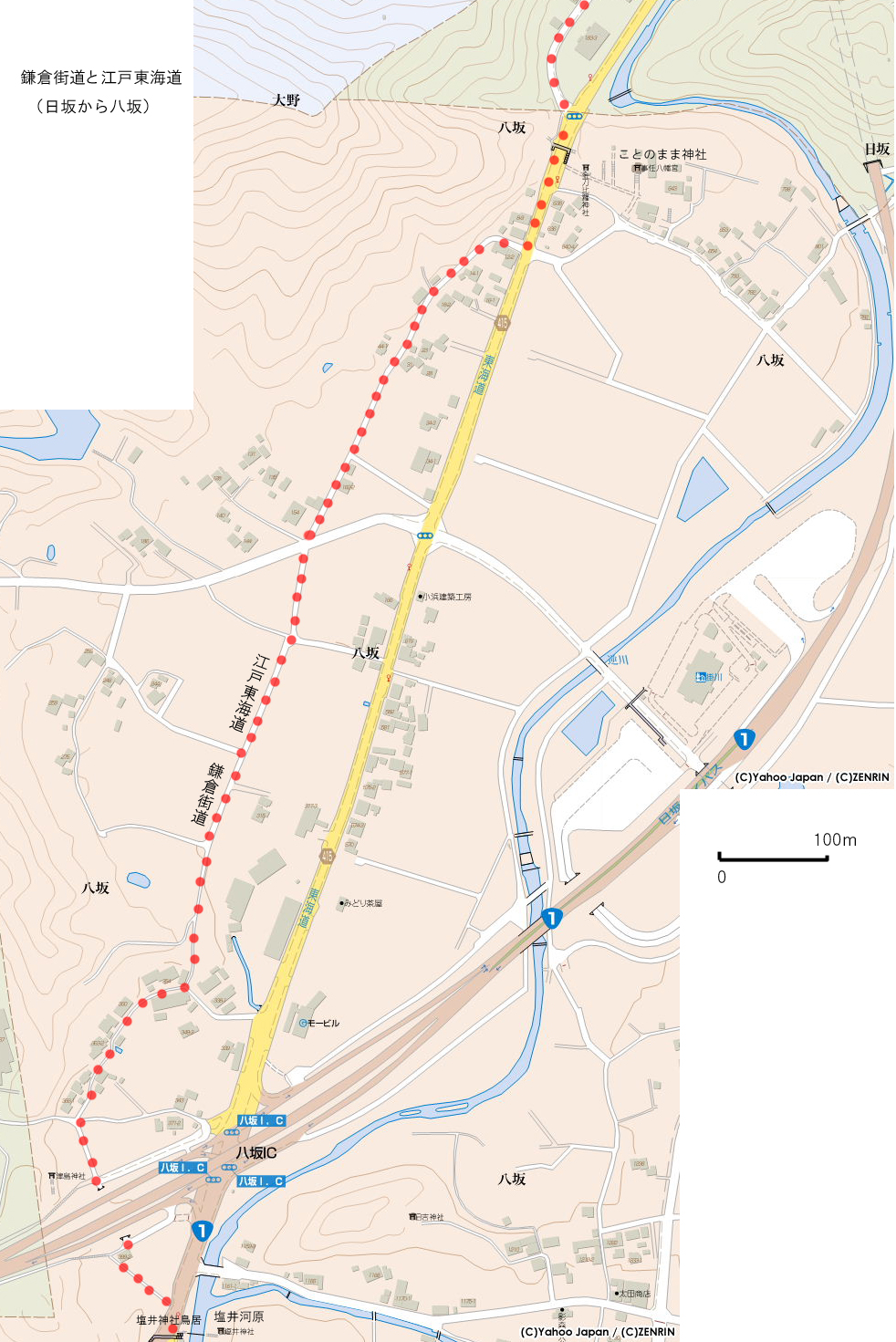

鎌倉街道と江戸東海道は、さやの中山から本所までほぼ同じコースである。その沿道の塩井川原という所では塩水が湧く泉があり、古来から不思議なものとみられ神社がまつられている。東海道には逆川を挟んで拝礼する鳥居がある。

塩井神社御由来(現地案内板)

掛川市八坂2280番地(塩井川原)鎮座

御祭神 塩稚神(しおつちのかみ)

御由緒

創建年代は不詳ですが、孝徳天皇(645~654)の頃に出現されたと伝わっています。「潮河明神(うしおかみょうじん)」と言われていたこともあり、この辺り一帯が「牛岡」と呼ばれたのは「潮河」から来るとも言われています。川の中に潮泉が湧き出る「塩井」があり、事任八幡宮の古文書には塩井川の塩水を汲んでお清めをする旨の文が残っています。

御祭神の塩稚神は「智識大都智神(しりおつちのかみ)」とも書かれるようにすべてのものをよく知る知識豊かな神で、神話では海幸彦の釣り針を失い困っている山幸彦の前にこの神が現れ導いてくださったという話が有名です。遠州に伝わる「鯨山伝説」では、事任八幡宮に向かう鯨達に潮水をたっぷり送られた、とあります。

谷ふかく わくや潮井に海山の神のくし毘を今も見るかな (石川 依平)

参考文献 静岡県小笠支部 神社誌、日本神名辞典

東山口地域生涯センター地域づくり部

伊達方周辺の字名を見ると奇妙なことに気づく。同じ地域なのに、「伊達方」、「本所」がモザイクのように混在している。これは過去に度重なる逆川の氾濫で流路が頻繁に変化したことを示唆しているのだろうか。鎌倉街道が逆川の流域を避け南の丘陵部にコースををとるのはそのためか?。ちなみに諏訪神社は当然「伊達方」に所在するはずなのに、この社地だけ「逆川」飛び地である。理由は「諏訪神社由来」にあるように牛頭村(現、逆川)が神社の神領であった関係だろうか。

尚、伊達方には江戸東海道の一里塚があったが、今は築かれた小山はなく碑を残すのみである。

伊達方一里塚

一里塚は、慶長九年(1604年)江戸幕府の命により築かれた。江戸日本橋から一里(約4㎞)ごとに塚が設けられ、松か榎を植えて目印とした。旅人にとっては夏は木陰、冬は風よけとして重宝がられた。また、塚の傍らには旅人の必需品が商われたほか、一服できる休息の場でもあった。

江戸日本橋から京都まで百二十五里(約500㎞)。掛川市内には佐夜鹿、伊達方、葛川、大池の4ケ所に塚は設けられていた。

ここ伊達方一里塚は、江戸より五十七番目の塚として街道の両側に築かれ、南側は現・萩田理髪店東側あたり、北側は原・三浦たばこ店屋敷あたりに設けられていた。

当時塚の大きさは直径七間、高さ三間の小山で、一里山と言われた。明治三十三年頃取り壊されたという。

<諏訪神社>

江戸東海道はそのまま西進するが鎌倉街道は南方の丘陵地帯にコースを転じる。尾藤卓夫氏は旧東海道から南に下る地点を伊達方(だてがた)、土屋善宏氏は本所とされているが、大きな違いはなく両方使われていた可能性が高い。

諏訪神社由来(現地案内板)

御祭神 建御名方命(たけみなかたのみこと)

素佐之男命(牛頭天王ごずてんのう)

御由緒

創建年代不詳なるも社伝には清和天皇の御、貞観十六年(874)信濃国(長野県)諏訪大社上社より分霊奉遷と伝わる。

又、相殿として元和元年(1615)より素佐之男命を配祀する。これは当社の南方、牛頭村(ごうずむら)に天王森ありたるを祠前を通る旅人等に不慮の異事起り恐れ畏みて当社に遷し合祀されたものである。なお旧天王祭祀の地は天王社ありたるを以て牛頭を村名とする。(掛川史、古記)

以降、後村上天皇の御代、足利尊氏より社領安堵の御墨付を附せられ牛頭村は長きにわたり当社の神領であった事がうかがえる。

当地の歌人石川依平は六歳の砌、松と題して次のように詠じ当社に奉納している。

あきらけき神路の山に阿とたれて千代や栄へむ松のことの葉

<牛頭(ごうず)>

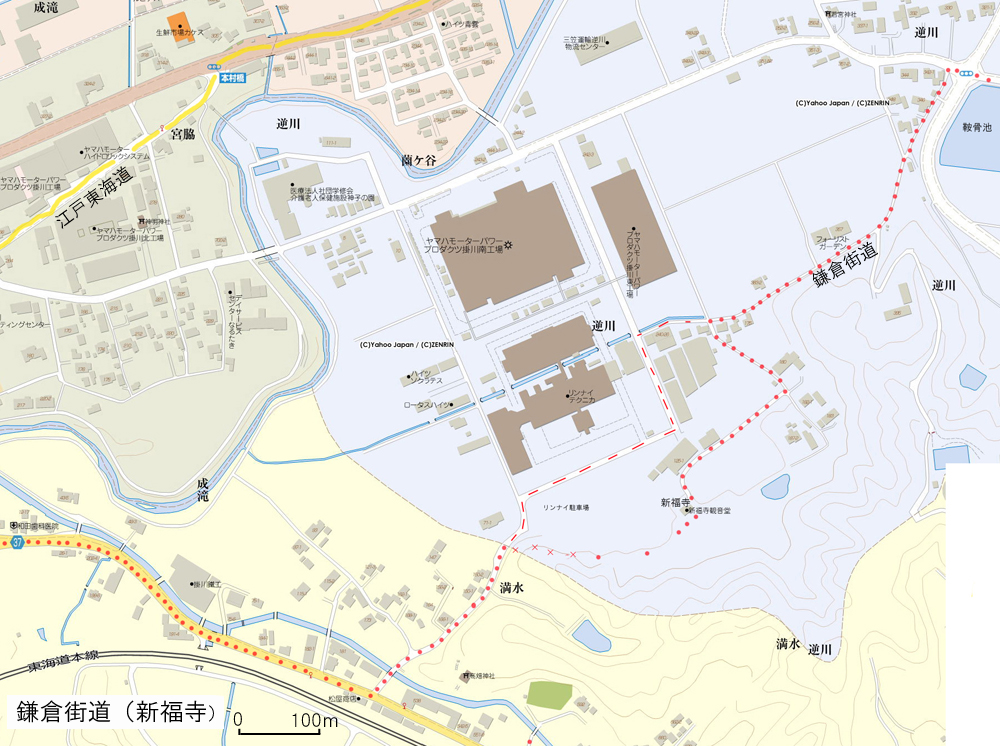

鎌倉街道は本所から南に下り逆川を渡る。街道は南の丘陵沿いに西進する。この辺りはかつて牛頭村(ごうずむら)と呼ばれていたが、現在では村名も失われてしまった。わづかに、牛頭公会堂という施設名に名残を残すのみである。古道は丘陵の縁を通っていたようだが、公会堂前の道は西に少し行った所で茶畑の中に消え、通り抜け出来ないので一段下の道を歩く。現状からは想像もできないが、次の資料が示すように、この村が古東海道(鎌倉街道)の往還であったことは明らかで、今昔の念を禁じ得ない。

牛頭村(ごうずむら)

静岡県:掛川市牛頭村[現在地名]掛川市逆川(さかがわ)

池下村の東にあり、村名は牛頭天王社にちなむ(掛川誌稿)。寛永新道が開かれる以前は東海道の往還の地であった。文禄二年検地高目録にみえる「江戸村」(こうと村)は当地とされ、高二四九石余。正保郷帳では牛頭村と記され、田方一四三石余・畑方五九石余、幕府領掛川藩預地。元禄郷帳では高二五三石余。国立史料館本元禄郷帳では幕府領。享保郷村高帳では掛川藩領。文政一二年(一八二九)の御高等書留によれば高二五三石余(うち新田五〇石余)、毛付高二〇二石余の納辻米二三三俵余、小物成(種別不明)は三六文、家数五八(本家四七・柄在家一一)・人数二七九、馬一三。

※出典 平凡社「日本歴史地名大系」

<鞍骨池(くらほねいけ)>

この池は耕地造成や掛川市の水道施設のため往時より随分小さくなっている。古道はこの池の北側を通ったのか南側の丘陵沿いに道があったのか定かではない。大正6年の地形図には池の南には道の痕跡がないので、とりあえず池の北を通ったと考えておく。

鞍骨池傳記(現地案内板)

慶長九年の検地帳によると鞍橋の池の下にあるにより池下村と云う記事あり。当時はこの池を鞍橋の池という。現在の二倍の広さあり大正初期、池の南側を埋土して田畑とする。

地名を池田と云う。この池を築しはいつの事や詳なけれど古き池と思われる。

今を去る600年余昔、今川義忠は領土を回復すべく遠江に進入を計り、堀越陸奥守貞延を總大将として数千の連合軍を従え横地(菊川町)勝間田(榛原郡)の本拠を進撃したが遂に横地勝間田軍に伊達方蛯名公文名の隘路に引き入れられ壊滅的打撃を受け大将貞延は牛頭村で討れ、この池底に埋められたるにより、いつしか鞍骨の池と呼ばれ現在に至る。牛頭の山崎信平氏宅前堀越様として小祠を建立毎年部落で祭りしている。

<新福寺>

鞍骨池から更に丘陵沿いに道をたどると新福寺がある。この寺がこの地にあるのは室町期以降ではあるが、古道がここを通っていた証左にはなる。堂の前の道は更に丘陵沿いに続いているように見えるが、茶畑の中で消える。古くは丘陵の裾をめぐって続いていたと思われるが、現在、丘陵端はリンナイテクニカ工場の駐車場のフェンスと接し、通り抜けることが出来ないので、やむなく迂回する。

新福寺(遠江三十三観音霊場第十八番)現地案内板

創建 享徳二年(1453年)ころ

開基 村民による

本尊 十一面観音菩薩(金乾漆・立像70㎝・伝行基作)

開帳 33年毎、次回2055年4月予定

御詠歌 はるばると のぼりてみれば さよのやま ふじのたかねに ゆきぞみえける

縁起 大正十一年(1922年)九月、本堂修理の際、発行された寄進の依頼状の由来によると、後花園天皇の享徳二年(1453年)の七月飄然と異僧来たり、仏教三世の因果応報を説き、村民を感動させ、村民こぞって僧の此の地に留まることを願ったが、僧は、我は諸国巡廻の祈願を果たすもの故にそれは叶わずと、代わりに行基菩薩の御作の十一面観音を与えて去った。村民おおいに喜び、本堂を建ててこれを安置、村民の信仰を集めた。本堂は、天文五年(1536年)に再建、その後、遠江三十三観音十八番札所となり、四百数十年の間、村民や巡礼の人々の厚い信仰を集めている。右記の由来を、御詠歌の内容と照らし合わせた時、新福寺は元来この地にあったのではなく、小夜の中山にあったものと考えられる。古老の伝えるところ、あるいは昭和初期発行の寺札によると、新福寺は小夜の中山久延寺の奥の院であったとのことである。右記に記されたように、現在地の本堂は、かつて天文五年(1536年)に再建されたという記録がある。とすればそれ以前、すでに何らかの理由で小夜の中山を下りたということであろう。

<成滝>

満水地区を通り抜け県道37号線に出て道なりに北に向かい逆川を越えると成滝地区に入る。阿弥陀寺脇の小道から集落に入り江戸東海道に出る。成滝から印内を通って葛川方面に抜ける道は大正6年の地形図には見えるが、現在は私有地で行きどまりとなり抜けられない。道がなくなったところで江戸東海道に出る。この辺りは逆川流路が時代により大きく変化しているので、古道も攪乱されてしまったものかもしれない。とりあえず葛川一里塚を起点として切通に向かう。

<葛川一里塚>

逆川のたもとに江戸東海道の一里塚がある。日本橋から56里、54番目の一里塚。元の小山は明治時代に撤去されている。

<切通>

掛川城のある丘陵に上る崖を開削した坂道。両脇に青葉院、神明宮がある。これが開削された時期は早くても鎌倉時代、恐らくは室町時代に掛川古城が築かれた時期ではなかろうか。切通を上りきると、掛川市総合福祉センターがある。ここは以前、掛川東高校の敷地であったが、移転後市の福祉施設として使われている。このまま西に進むと掛川城内に入る。そこは古代の駅家、横尾駅(松尾駅か)の想定地でもある。

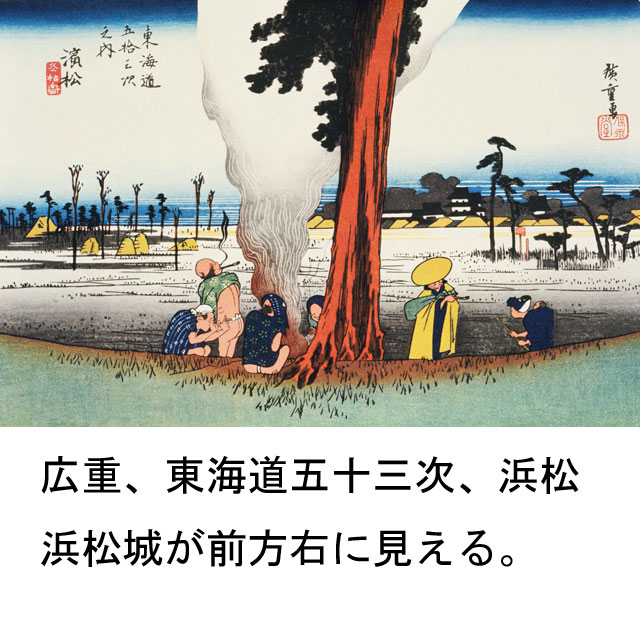

<掛川城>

掛川城は当初、現在の位置より北西の子角(ねずみ)山に今川氏により築かれたが、狭小なため現在の位置に築きなおされた。この地域の古代東海道駅家と考えられる横尾駅(あるいは松尾駅)は城内にあったのではないかとも考えられている。鎌倉街道は画像の左の木に隠れて見えないが、城から天王小路をたどり左側の丘陵にとりつき、丘陵の裾沿いに西に向かう。

掛川古城跡(現地案内板)

掛川城は今川氏の重臣であった朝比奈泰熈(やすひろ)により1500年ごろ子角(ねずみ)山の地に築城されました(掛川古城)。

その後、1513年には龍頭山(現在の掛川城公園)に新たに築城されたため、子角山には建物が残っていませんが、本曲輪は現在の龍華院大猷院霊屋の位置にあったとされ、霊屋東側に残る 大堀切」(空堀)の跡に往時の面影が残っています。

戦国時代の1568年、掛川城に逃げ込んだ今川氏真を攻めるため、徳川家康は大軍を率いて掛川城を攻めましたが、その際子角山に掛川城攻略の本陣を置いたという説があります。

子角山は龍華院大猷院霊屋の西側にある尾根と小学校沿いに整備された遊歩道の先にある東側の尾根によって構成されており、現在では龍華院子角山公園として両側の尾根を一体的に整備しています。

横尾駅について

延喜式には初倉駅の西寄りは横尾駅が挙げられている。この駅は現在の掛川市街と想定されている。具体的遺構は発見されていないが金田氏によれば掛川市中宿あたりではないかとされている。金田章裕、古代日本の交通路Ⅰp.132(大明堂)

一方、横尾駅については松尾駅の誤記ではないかという説がある。それは横尾駅が延喜式のみに現れる駅名だからである。また横尾という地名がこの地に残っていないことも挙げられる。ただ、駅家名が残らないのは全国どこにも見られるので決め手ではない。他方、松尾については、後世の掛川城内にその名がある。松尾駅家説については別項で詳しく述べる。

掛川城から見付までの鎌倉街道

掛川城天守閣北側の竹の丸前を西に向かい天王小路を下り、中宿・西宿を通り、倉真川を渡る。この道は掛川城のある丘陵から北方の丘陵に移動する接続路である。

北方丘陵の手前には倉真川が流れ、そのほとりには鎌倉時代の宿、中宿があった。丘陵の上には大池があり、さらに上に登ると殊勝寺があるが、街道は丘陵裾の門前を通過したとみられる。

大池のある掛川市北方丘陵を下りた後も、丘陵を飛び石伝いに西に向かい岡津、浅間社を抜け、鷲巣、堀越に至り袋井に出る。ここで江戸東海道と同じコースに合する。

※この地域の鎌倉街道のルートについては『平安鎌倉街道』(尾藤卓夫著)でも述べられているが掛川城近くまでは概ね一致している。しかし城から北上して山沿いに進まず、城南を一直線にほぼ西進する説をとっている。これは年代による変化があるかもしれない。時代が進むにつれ治水対策、開田が進み逆川沿岸も当然歩きやすくなってくるからだ。平安から室町に至る長い時代、時代ごとに鎌倉街道は当然変化していったと思われる。

平安時代の原初的ルートとして、土屋説が適当なのではないかと思う。

<岡津>

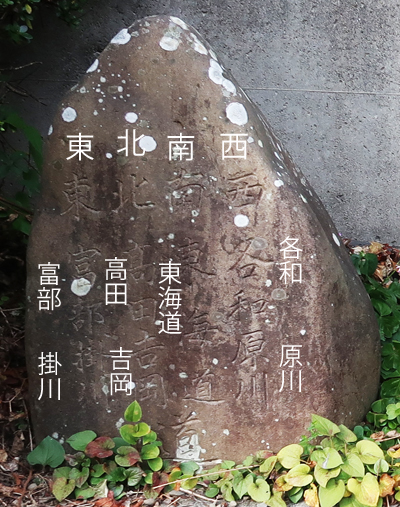

富部のヤマハテクニカルセンター前から左折すると大きな道に出るが、この道を行くのではなく向かって左手の細い脇道(農道)に入り一路、茶畑の中を南下する。目指すのは岡津・八幡神社である。もちろん古い時代にこの神社はなかったが、ちょうど丘陵の南端近くにあり、街道がこの丘陵を経由していたのなら、この辺に出てきたことは容易に想像できる。因みに、鳥居脇に数個の石の道標が建てられていた。おそらく、東名高速道路の建設の際に、周辺の古道から撤去され、廃棄するにしのびず、ここに集められたと思われる。向かって左の道標には下の画像のように彫ってある。

<国本・冨士浅間宮>

岡津・八幡神社を出て、国本の富士浅間宮、三島神社を結ぶ直線的道路が、大正6年の地形図に見えるが、現在は東名高速道路建設により古道の痕跡は全く消されている。ルート的には、ほぼ高速道路と重なるので、下の側道を歩けばよいのだが、これがあちこちで分断しているので、そのたびに迂回しなければならないので手間がかかる。原野谷川は300mほど上流の権現橋まで迂回して渡る。浅間宮沿線の古道は完全に消滅しているので跡をたどることはできず、東名高速道路沿線の現代地図上の踏査ルートは単に歩ける所を示しただけである。

冨士浅間宮本殿(袋井市生涯学習課HPより)

国本にある冨士浅間宮は、今から約1200年前に征夷大将軍の坂上田村麻呂によって、山名の神社として建立されました。天正年間(1573~1592)には武田の兵火によって焼失しますが、天正18年(1590)に地頭の本間源三郎が再建し、寛永15年(1638)に久野城主北条氏重によって現在の場所へ移築されました。この檜皮葺きの本殿は、国の重要文化財に指定されています。平成30年(2018)に前回の修理から38年振りとなる屋根の吹き替えを行い、美しい姿になりました。

<三島神社>

この神社から先も古道はないので、耕地整理後にできた道路を村松、鷲巣と辿り国道58号(信州街道)に出る。

これを左折、南下し永楽町交差点で、江戸東海道に出る。但し58号線は古道ではなく、鎌倉街道は大正6年地形図に見られるように、これより西よりの宇刈川右岸を下ってき来たと思われる。しかし、その古道らしき道路は現代では残されていない。大正6年の地形図によれば鎌倉街道は堀越1丁目辺りを南下して川井交差点あたり(袋井西小学校近く)で江戸東海道の道筋に合したと見られる。

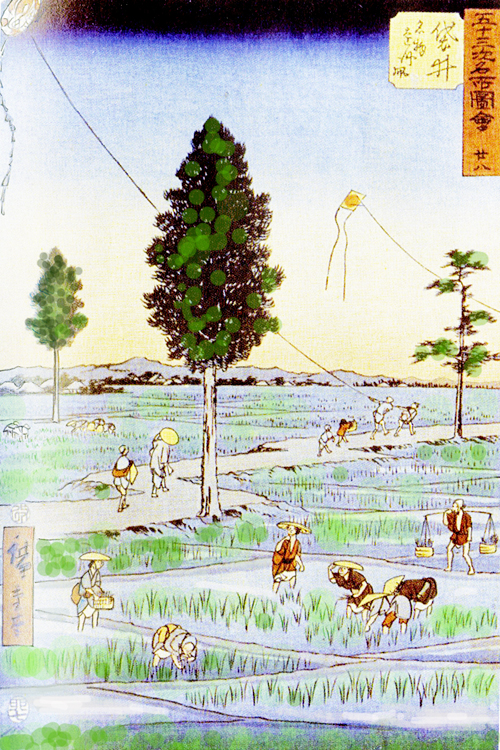

鎌倉街道はこのまま江戸東海道に沿って玉越で太田川を渡り三ケ野を経由して見付に達する。江戸時代にはこの辺りは広重の絵に見られるように一面の水田地帯であった。。

見付の古代施設遺構と鎌倉街道

遠江国府(見付)と伊摩駅

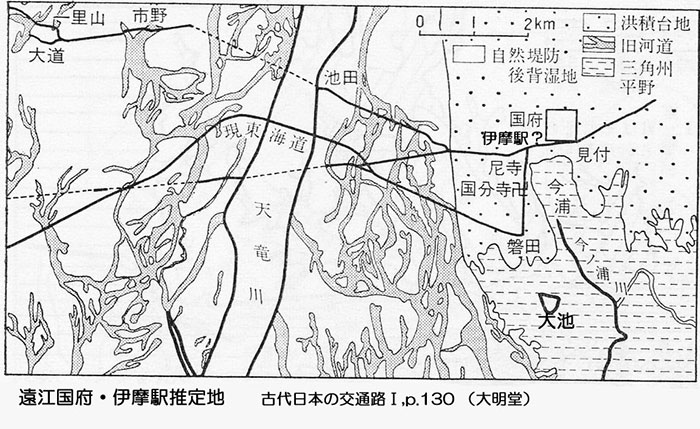

延喜式に遠江第三駅は欠字で□摩駅と記されている駅は現在、伊摩(今)駅と読むのが妥当と考えられている。(金田章裕、古代日本の交通路Ⅰp.130(大明堂) 仮に伊摩駅であった場合、その位置は、現在の磐田市見付辺りが妥当である。この周辺には遠江国府が置かれていたと考えられるので、駅家と国府が同一場所に置かれていた例となる。奈良時代の初期遠江国府は現在の府八幡宮辺りと考えられているが、その後移転したとみられる。 移転先は見付の淡海国玉神社あたりとも言われているが、まだ遺構は発見されていない。具体的国庁の位置としては現在の大見寺から磐田北小学校の辺りという説がある。

平安時代中期に見付に国府が移転していたとしても、実際に国司が執務する国庁は国司の私邸である国司館であった可能性が高い。鎌倉時代に至ると、十六夜日記には衰微した見付の様子が描かれている。『今宵は遠江見付の里といふ所にとまる。里荒れて物おそろし。傍らに水の井あり』。この場所が具体的にはわからないが、後世の見付宿の賑わいとは程遠い状況だったことは想像できる。

上図は磐田市見付の現地案内板の図である。江戸時代に見付宿があった時にも見付宿南面に今之浦が描かれている。少なくとも鎌倉時代には今之浦という入江の水面が広がっていたことが知られているが、江戸時代には疑わしい。恐らく普段は湿地帯であって雨が降った時だけ湖水のように見えたのではないだろうか。その証拠は今之浦の真ん中に池があることである。

<大見寺>

大見寺の場所には今川氏により戦国時代に見付端城という城が築かれていたことが知られている。周囲を囲んでいた土塁は今も一部残っている。しかし、これは城というより中世の土豪の館に近い。

最初の遠江国府は現在の府八幡宮の場所にあった可能性があるが、平安中期以後、国庁の業務は国司館で行われる例が増えてくる。第二次国庁はこの大見寺の場所にあったのではないだろうか。鎌倉時代に入り今川氏の一族が館を構え、実質支配の拠点とした可能性が考えられる。

大見寺の文化財(現地案内板)

見付端城

中世には、境内に今川氏によって築かれた城がありました。江戸時代の絵図には、大見寺を取り囲むように見付端城の土塁が描かれています。現在もこの土塁の一部が西と南にわづかに残っています。

良純(りょうじゅん)法親王供養塔(墓)

法親王は、107代後陽成天皇の第八皇子で、万治二年(1659)頃縁あって見付に滞在しました。弟子だった大見寺第十一代住職によって供養塔が建てられました。

鳥人・幸吉の墓

岡山県出身で江戸時代中頃に日本で初めてグライダーのような翼で空を飛びました。晩年、見付で暮らしたといわれています。

平成十五年七月 磐田市教育委員会文化財課

<府八幡宮>

府八幡宮は遠江国の総社でもないのに奈良時代から祀られているという。一体この神の性格は何であろうか。以下に引用する今井福治郎氏の云う「屋敷神」が、第一次国庁移転後、残されたと考えられないだろうか。今井氏は上総国府における阿須波神に関して次のように述べている。

『屋敷神は、多く屋敷の西北隅に祀られるのが普通であるから、ここのアスハの神は、国衙の屋敷神ではなかったろうか。これを逆にすると国府位置もわかってくる。阿須波神社の背後、つまり台地下は条理制の跡と言われているが、こうした地点に阿須波の神の祀られているのは、この神の古い姿を暗示しているようである。』(房総万葉地理の研究、春秋社)

遠江国府所在地については磐田駅南で発見された御殿・二之宮遺跡を候補とする説がある。しかし、奈良時代の大型建物、多くの木簡、墨書土器が発見されたとはいえ、国庁と断定できる遺構が発見されたわけではない。また、遺跡が台地下の低地であることから立地そのものに疑問を抱かざるを得ない。国府所在地はほとんど台地上にある。この点から言って御殿・二之宮遺跡が国府であれば、相当に異例である。筆者は最初の国府は府八幡宮の場所であった方が自然であると考える。古人は国府移転に際し、後世そのことがわかるように、残していく神社に「府」の名を残したのではないだろうか。国府の跡に神社が残る例は下野国府にみられる。下野国府はほぼ完全な形で遺構が発掘された少ない例だが、国庁正殿の場所に宮目(みやのべ)神社が鎮座し国庁跡を守ってきた。

府八幡宮(現地案内板)

府八幡宮は、奈良時代に桜井王が遠江国司として赴任したとき、国内がよく治まるようにと、建立したと伝えられています。

《静岡県指定文化財》

楼門(江戸時代) 昭和三十年指定

寛永十二年(1635)に建立された記録があります。入母屋造りで建物全体に深みと純和様建築の随身門です。昭和五十八年に建立当時の杮(こけら)葺きの屋根に葺き替えられ、平成二十六年から平成二十七年に部材の劣化に伴い、大規模な保存修復工事を実施。

《磐田市指定文化財》

中門(江戸時代) 平成十七年指定

寛永十二年に建立され、その後文化年間(1804~1818)に再建された記録があります。楼門は純和様建築ですが、中門は禅宗様式であり大正的です。江戸時代の建物群の中で

は新しい技法を残す門です。

本殿及び拝殿付幣殿(江戸時代) 平成十七年指定

棟札によれば、本殿は元和三年(1617)、拝殿と幣殿は寛永十二年に建立されました。本殿は三間社流造り、拝殿と幣殿は入母屋造りの建物で洲。拝殿と幣殿は正徳四年(1714)に再建され、今日に伝えられています。

木造随身像(江戸時代) 平成二十六年指定

楼門が建立された前後の江戸時代初期に製作されたと考えられています。着色はほとんど剥落していますが、部材などの補修はなく、当初の姿をそのまま残し、楼門に安置されている貴重な随身像です。

なお、この他に、ふだんは公開されていませんが、磐田市指定文化財に、瑞花鳳鸞(ずいかほうらん)八稜鏡(奈良時代)・僧形八幡像(平安時代)・女神像(平安時代)・秋鹿朝重奉納絵馬(江戸時代)・内田重貞奉納絵馬(江戸時代)があります。

平成二十七年七月 磐田市教育委員会文化財課

<御殿・二之宮遺跡>

JR磐田駅のすぐ南は磐田原台地の先端から低地にかかる位置にある。ここで「御殿・二之宮遺跡」が発見された。この遺跡からは弥生時代から奈良、平安以降江戸時代までの各時代の遺構が発見されている。特に奈良時代の遺構は大規模で、位置が国分尼寺、国分寺を結ぶ南北の線の延長上にあり、多くの墨書土器、木簡と共に発見されたことから、古代国府関連遺跡と考えられている。磐田市の文化財課は、ここを最初の遠江国府遺構と考えているようである。

御殿遺跡公園(現地案内板)

御殿・二之宮遺跡は、御殿から二之宮地内にかけて広がる、弥生時代から中世・近世にかけて営まれた遺跡です。奈良時代には遠江国府が置かれ、国の行政・警察・軍事などの仕事を行っていました。遺跡からは木簡や国府の儀式で行われた墨書土器、人面土器などが出土しています。

多くの調査を行っていますが、中でも平成4・5年度に発掘調査した結果、この場所から奈良時代の大規模な建物群が見つかりました。配置や規模から役所の建物の一部と推定されます。国分尼寺と国分僧寺の中心線を真南に延長した場所にあたることから、古代の都市計画に基づいて建物が配置されたと考えられます。

ここに擬木で示したものは、建物の柱の跡になります。現在道路部分のものを含めて、大型の建物が規則正しく配置されています。

また、この付近には江戸時代に中泉陣屋や、徳川家康が鷹狩りなどの際に利用した中泉御殿がありました。発掘調査で御殿の門や塀、濠の跡が見つかっています。

平成28年8月 磐田市教育委員会文化財課

<遠江国分寺>

遠江国分寺は発掘調査により府八幡宮の道路をはさんで、お向かいにあった事が確定している。遠江国分寺は天平17年(745)に建立され弘仁10年(819)に焼失した(類聚国史)※。僅か74年の存在ではあったが、仏教による鎮護国家の理想と壮麗な建築の記憶は長くこの地に残ったと思われる。尚、当遺跡は遺跡公園として公開されていたが、樹木の繁茂で地下の遺構が破壊される可能性が出てきたため、木を伐採して再整備する事業が行われている(令和5年現在)。

※『弘仁10年8月、遠江、相模、飛騨三国々分寺火災』と記されている(類聚国史巻三、p177、国史大系、吉川弘文館)。ただ被害状況は伝えていない。近国であれば『紀伊国金光明寺火あり、堂塔房舎悉く灰燼と成る』(元慶3年2月22日)と詳細に伝えている。従って遠江国分寺が全焼したとは限らないが、当時の窮迫した地方財政を考えれば、それが廃絶のきっかけとなった可能性はある。

遠江国分寺跡(現地案内板)

奈良時代の中泉と見付には、遠江国府や遠江国分寺、国分尼寺、大宝院廃寺などが置かれました。

天平13年(741)年、全国に国分寺と国分尼寺を建立するよう詔が出され、遠江国分寺の建設が計画されました。隣接する府八幡宮は遠江国分寺と同じ頃、創建されたと伝えられています。遠江国分寺・国分尼寺は、古代「大之浦」を臨む景勝地に両寺の建物中心線を同一にして、国分寺の北側約200mに国分尼寺を配しました。

遠江国分寺は金堂を中心に七重塔行動・中門・回廊など(伽藍)を築地塀などによって囲み、その範囲は東西180m、南北250mに達し、また、周囲にも関連した施設がいくつか建てられていたものと考えられます。現在、七重当の跡や金堂跡には礎石が残っています。

中世になると国分寺は衰退しますが、その後国分寺の一隅に薬師堂が建てられました。

遠江国分寺跡は昭和26年(1951)年に発掘調査され、昭和27年に国の特別史跡に指定されました。

平成17年10月 磐田市教育委員会

<淡海国玉神社>

淡海国玉神社は延喜式の式内社である。もちろん遠江国総社である。隣の建物は明治5年に落成した日本最初の儗洋風建築の小学校、見付学校。

社記(現地案内板)

一、神社名 総社 淡海国玉神社(おうみくにたまじんじゃ)

一、御祭神 大国主命(おおくにぬしのみこと)他十五柱

一、由緒

淡海国玉神社について

創立年月日は不詳。延喜式神明帳に記載されている「遠江国淡海国玉神社」です。

特選神明帳に、「今按ずるに、社殿祭神大国主命とあるは国玉神と言うをひたむきに此の神と思へるよりの誤なれば祭神淡海国玉神として可ならん」との考えもあります。今は明細帳並に神社書出に依ります。三代実録貞観七年五月八日の条に「遠江国正六位の上淡海石井神に従五位下を授く」との記録もこの神社の事です。現在地への遷座の年月等の詳細の解る文献は残念ながら残っていません。(遠江国風土記伝)

総社とは

古来より当社は遠江の国の総社として広く崇敬されています。総社とは国司が国内(ここでは遠江の国)の神社を巡拝するのに便宜をはかり、総社をお参りすれば国内のすべての神社をお参りしたのと同意とされました。つまり遠江の各神社の神様が祀られていると言うことです。

大国主命と兎

数ある神話の中でも有名な「因幡の白兎」。話の中では兎はサメを騙した悪者ですが、一説には大国主命の奥さんの八上(やかみ)姫が兎を使者として結婚相手を探したとも言われています。自分の躰を傷つけて大勢いる兄弟神様の中から清い心の持ち主の大国主命を見つけ出す役目をしたわけです。この兎のお陰で大国主命と八上姫はめでたく結婚されたので、縁結びの神様としても慕われています。

見付から天竜川河畔迄の鎌倉街道

見付宿を出て江戸時代の東海道は県道44号線を左折して、磐田駅方面に向かうが、古くからの東海道、即ち鎌倉街道は直進して西方の池田に向かう。入口は山本電設(株)見付営業所の脇道である。東海道に対して、最短で池田に向かうので、「池田近道」と呼ばれていた。大正6年の地形図には、はっきりと道筋をたどることが出来る。現在、道はかぶと塚公園脇を抜け、「一言坂古戦場跡」で有名な一言坂を下り、低地に出た辺りで、古道の痕跡は消失する。おそらく東名高速道路の建設に伴う耕地整理事業で古代以来の地割はすべて消滅したものと思われる。池田の方角に向けジグザグに現代の道路を歩くが、途中に知恩斎というお寺は元の街道脇に残されているので、そこを目指して歩く。

<知恩斎>

この寺は古いものではないが、徳川家康が武田方と合戦を繰り返していた戦国時代、窮地を救われたというエピソードがあり、一言(ひとこと)観音として祀られている。

<知恩斎現地説明文>

家康と一言観音

元亀3年(1572)、家康は、遠江に侵攻する武田軍との戦いから退却する途中、一言坂で敵軍に追いつかれてしまいました。

そのような中、更なる危機が訪れます。家康を乗せた馬が湿地帯に足をとられ転倒し、動けなくなってしまったのです。家康は近くの知恩斎に参拝し、観音様に「戦勝祈願」と一言祈願しました。すると願いが通じ馬は再び動けるようになり、無事浜松城へと戻ることが出来たと言われています。

また、このことから、知恩斎の観音様を「一言観音」というようになったとも伝えられています。参照『磐田ものがたり』

<行興寺(熊野の長藤)>

行興寺は平安時代に遡る古い寺だが、境内に咲く熊野の長フジでその名を知られている。花は春だけなので、訪れた時は枝のみの拝観となったが、幹の太さには驚かされた。花の季節にぜひ行ってみたい場所である。

記(現地案内板)

一、当時は今より八百年の昔、延久元年(1069)の創建にて、謡曲で有名な、熊野(ゆや)御前の旧跡であります。

一、当寺には、熊野(ゆや)御前の守り本尊厄除十一面観世音(恵心僧都御作)熊野御前とその母、侍女朝顔の墓墳がそのまま昔を物語っております。

一、毎年四月二十九日より五月五日まで熊野午前の例祭を執り行います。

一、境内には、その昔、熊野御前が堂側に植えて愛育された藤の孫、玄孫であると称される紫房五尺以上に垂るる五百坪に余る富士があり、昭和七年文化庁より「熊野の長藤」として天然記念物に指定されました。

見ごろは、年により相違がありますが平年四月下旬から五月上旬であります。

一、謡曲「熊野」奉納の方には、寺則により謡曲奉納の証印を押印いたします。

右 旧跡 熊野寺

熊野(ゆや)の長フジ

国指定」天然記念物 一本

県指定天然記念物 五本

国指定樹は、境内西北隅に位置し、幹は根元より分かれて二支幹となっている。根元で約1.8mもある。本堂前の境内地にある、五本のフジは県指定樹であるが、国指定に劣らないフジの巨木である。ともに、樹齢は定かでないが老木であることは間違いない。

花房が一メートル以上にも伸びて紫色の美しい花をつける。一般的には「熊野の長フジ」と呼ばれている。そのいわれは、平安時代の終わりごろ、熊野御前が植えたとの伝承がある。熊野御前については謡曲熊野や平家物語にも登場する、親孝行で有名な美女である。

平成十八年三月 磐田市教育委員会

<池田の渡し>

行興寺のすぐ近くに「池田の渡し歴史風景館」があり、 池田の渡しの歴史について解説されている。ここから川原に下り河岸迄行けば船が着いた場所に幟が立ててある筈だが、あいにく前夜降った雨のため、岸辺に下りる道が冠水して船着き場を確認することが出来なかった。堤防に上がると、さすがに川風は強く千年前と同じく冷たかった。

関連寺社、目印となる施設

・事任八幡宮:静岡県掛川市八坂642

・塩井神社:静岡県掛川市八坂2280

・諏訪神社:静岡県掛川市逆川1003

・牛頭公会堂:静岡県掛川市逆川840-32

・新福寺(観音堂):静岡県掛川市逆川149

・阿弥陀寺:静岡県掛川市成滝120

・葛川一里塚:静岡県掛川市葛川623

・掛川市総合福祉センター:静岡県掛川市掛川910-1

・青葉院:静岡県掛川市仁藤70

・神明宮:静岡県掛川市仁藤71

・殊勝寺:静岡県掛川市大池2437-1

・ヤマハテクニカルセンター:静岡県掛川市富部28

・岡津、八幡神社:静岡県掛川市岡津448

・富士浅間宮:静岡県袋井市国本

・三ケ野大日堂:静岡県磐田市三ケ野

・大見寺:静岡県磐田市見付2510-1

・淡海国玉神社:静岡県磐田市見付2452-2

・府八幡宮:静岡県磐田市中泉112-1

・遠江国分寺跡:静岡県磐田市見付3220-1

・池田近道入口:静岡県磐田市見付3448-1(山本電設、見付営業所先)

・一言坂古戦場跡:静岡県磐田市一言2917-1地先、(柴田興業豊田建材センター)

・知恩斎:静岡県磐田市一言797

・行興寺:静岡県磐田市池田330

・池田の渡し:静岡県磐田市池田3001-3(池田の渡し歴史風景館)