鎌倉街道(美濃路)、結神社から青墓まで

揖斐川河畔から青墓までの鎌倉街道は美濃路とよばれ、東海道と東山道を結ぶ重要街道であった。平安・鎌倉時代を通じて関東から上京の旅は美濃路を経由し東山道を通って入京するのが普通だった。コースについては、大よそ尾藤卓夫『平安鎌倉古道』の内容に従った。このページで解説する鎌倉街道(美濃路)全区間を大正9~12年測図の地形図にプロットしたものはこちら。

(1)足元の悪い小野(この)を通過

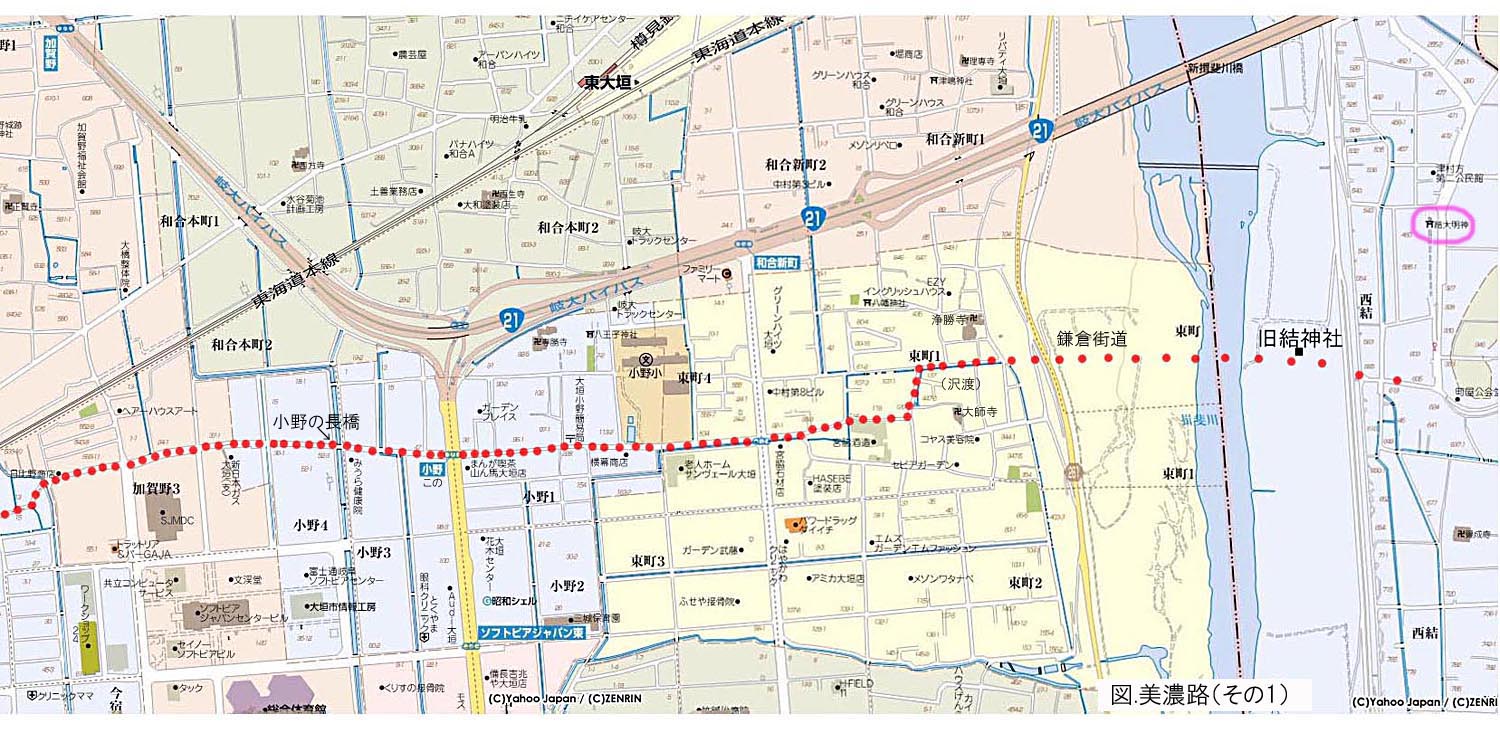

周知のように室町時代以前には現在の揖斐川は存在しなかった。従って旅人はここで川を渡る苦労はなかった。現在揖斐川東岸に結(むすぶ)神社(大明神)があるが、以前には現在の河川敷の位置にあったといわれる。明治の河川改修の折り、現在の場所に移転している。この神社は確かなところでは平安末期創建とされているが奈良時代とも伝えられている。この神社は多くの紀行文から鎌倉街道の沿道にあったことが知られ、交通路の探索上重要である。地図(美濃街道その1)には現在の神社位置(ピンクで囲む)とかつての、神社推定位置を示している。

<結神社について>

結神社は古くは結大明神と称していたが明治になって名称変更された。相当古い起源であるように思えるものの、延喜式の式内社ではない。大日本地名辞書によれば、和名抄には安八郡には長友郷という今では失われた郷があった。そこで祀られていたのが長友大明神である(三代実録、陽成紀:元慶6年(882年)十月授位従六位上、長友神)が、その神様もその後、消息不明となった。おそらく水害で地域そのものが流されて消滅したのだろう。そこで、結大明神が長友大明神の後継ではないかとも考えられている。美濃の平野部は古代から洪水常襲地帯で消滅した集落も少なくない。生き残った長友郷の住民達が自分たちを守ってくれた長友の神様を、約束を守ってくれた結(むすぶ)の神として新しい土地で祀ったのかもしれない。

室町時代まで、ここでは渡河の苦労はなかったものの、この地域は低湿地で現在の河岸から2㎞近くは大雨が降れば冠水する地域であったらしい。浄勝寺や八幡神社、大師寺のある大垣市東町1丁目辺りは旧集落名で「沢渡(さわたり)」であった。あるいは佐渡とも書かれていた。その地名の示すとおり集落の周辺は文字通り、昔は雨が降れば、くるぶしを濡らし、じゃぶじゃぶと歩かねばならなかった。その難渋する様子が十六夜日記に描かれている。室町時代に入ると、さすがにこの不便を軽減するために小野(この)に長橋が作られた。長さ5町(500m)にも及ぶもので旅行く人の歌心を刺激したようだ。大日本地名辞書に、この橋は蘆須で作られていたと『名所方角抄』に述べられていると書いているがその資材が何かはわからない。現在は東中之江川にかかる短い橋のたもとにある、「鎌倉街道小野の長橋跡」と記された標柱で昔をしのぶのみである。これは橋とはいうものの、湿原にかけられた木道に近いものであったと思われる。室町時代以前に、この地域を通過する鎌倉街道(美濃路)には揖斐川こそなかったものの、湿地帯は難所であった。

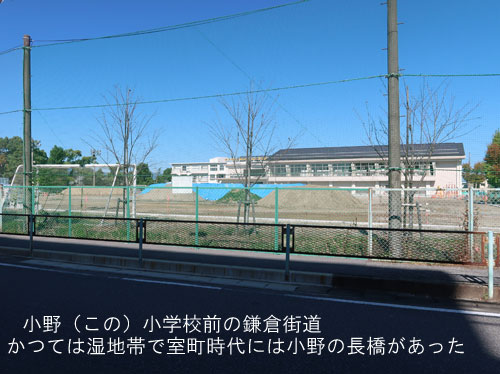

大垣市立小野(この)小学校の校庭に面する道路が鎌倉街道である。現況はアスファルト舗装で想像すべくもないが古くは低湿地で通行に難渋した。

(2)大垣市林町、宿地町、笠縫町に残る古道

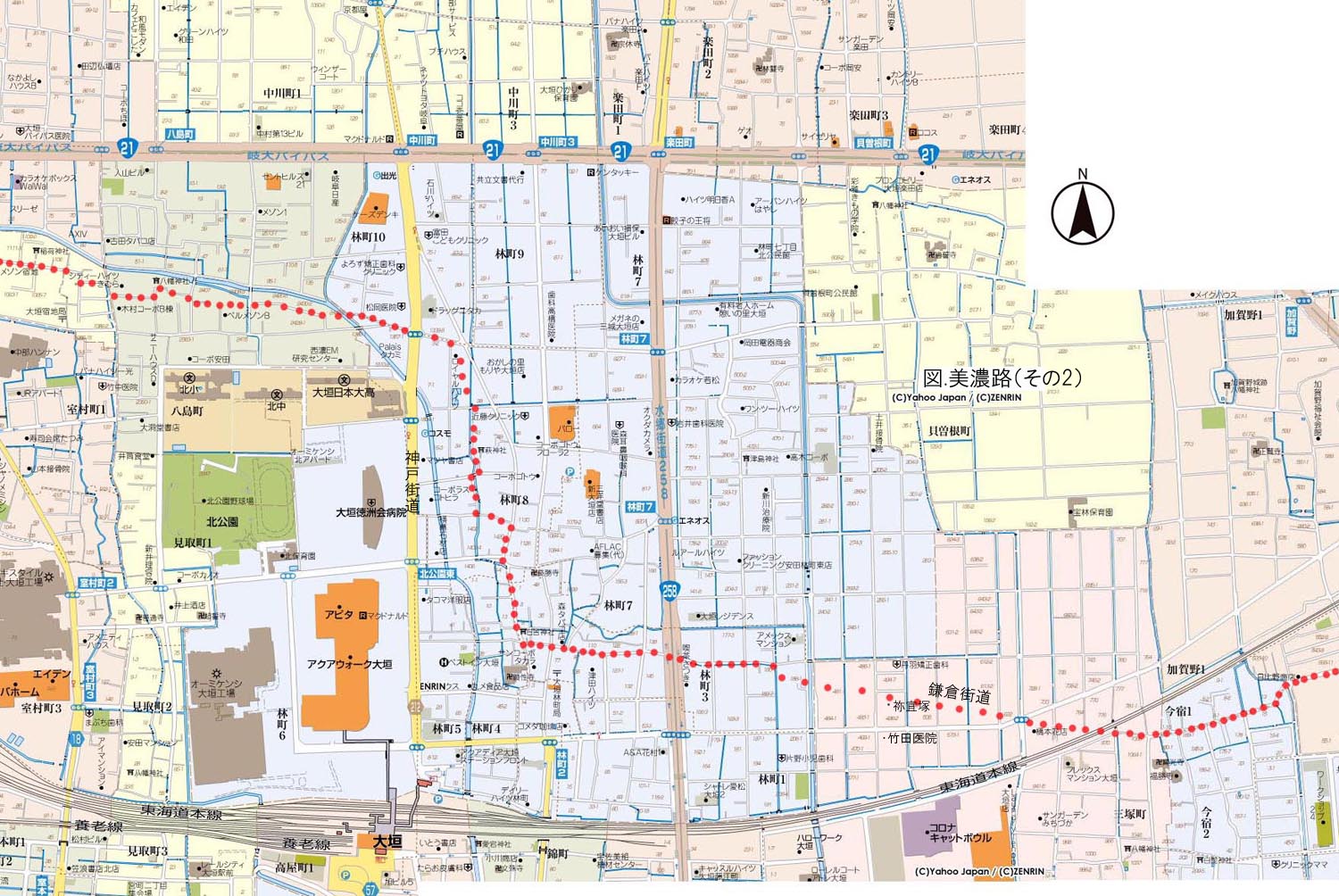

大垣市林町地域は鎌倉時代に林一族が所領として開拓した地である。国道258号線から西部は断片的だが比較的古道の痕跡が残っている。地図(美濃街道その2)

街道は宝光寺の前を過ぎJR東海道線の線路と交差する。線路から先は圃場整理により道は全く作り変えられ鎌倉街道の痕跡は消滅している。残された目印は元竹田胃腸科医院の北50mにあるという大祢宜塚である(『平安鎌倉古道』)。この塚の性格、置かれた時代は不明である。残念ながら、現在、この塚の所在は周辺を探してみたが発見できなかった。

街道は国道258号線を小寺理容院(廃業)の辺りで越えると古道の痕跡が見られる。いかにも鎌倉街道らしい道を伝い、道は日吉神社、顕性寺前に出る。林町の顕性寺は鎌倉時代、この地を所領とした林氏により創建されたと伝えられている。日吉神社は明治以前は顕性寺の鎮守であったが明治の廃仏希釈を経て分離したものである。

【荻(おぎ)神社】

日吉神社脇を北に曲がり荻(おぎ)神社に至る。荻神社は鎌倉時代以前(奈良時代?)の創建と見られるが、その由来には謎が多い。

西行法師はここを訪れ、美濃富士(岐阜山)を眺めて次の歌を詠んだ。

ほのぼのと目路(めじ)もかすみて青柳の 枝にかゝれるふしの白雪 西行法師

(歌意)ほのぼのと視界がかすみ青い柳の葉の間から覗く富士の白雪の趣のあることよ

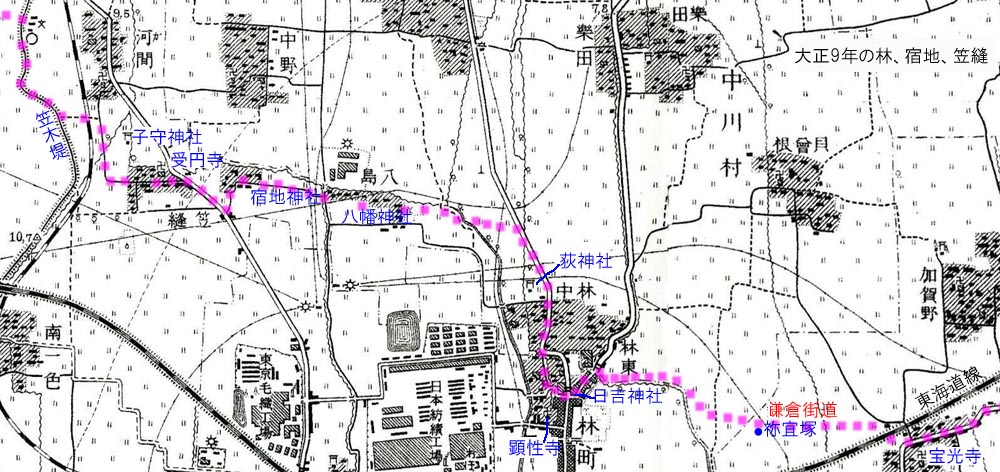

荻神社周辺はあまり再開発が進んでいないので古道の痕跡はあるが、都市化の為、道は切れ切れになっている。鎌倉街道を現代の地図と大正9年の地形図(2.5万分の1大垣の一部)にプロットしたものを以下に示す。

古い地形図を見ると都市化が進んでいないので沿道の寺社をたどると街道の大まかな道筋が見えてくる。

宝光寺→祢宜塚→顕性寺、日吉神社→荻神社→八島八幡神社→宿地稲荷神社→(笠縫の碑)→受園寺→子守神社→笠木堤→権現のぞき見の地

寺社は交通繁多の街道に設けられることが多く、重要街道が通過していたことを物語る。

<笠縫の駅>

具体的には宿地(しゅくじ)町がそれに当ると思われる。バス通り「宿地町」の信号の所に「笠縫の里」の碑が立っている。阿仏尼は雨の日にこれ以上進むのを諦め、この辺りの宿で泊まったのであろう。

笠縫の里碑(現地案内板) 大垣市指定史跡

かつて、この辺り(笠縫町・宿地町)には、中世に京都と鎌倉を結ぶ主要な交通路であった鎌倉街道の笠縫の宿駅がありました。

弘安二年(一二七九)十月十八日、鎌倉時代中期の女流歌人阿仏尼(藤原為家の側室)は、『十六夜日記』に、不破関より時雨の中を「かさぬひのむまやといふ所に暮はてねどとどまる」と記し、

「旅人は蓑うち払ふ夕暮の雨に宿かる笠ぬひの里」と詠んでいます。

その後、歌枕の地として知られ、一条兼良は『藤川の記』に美濃国の歌枕の名所として「あま衣みのの中山こえ行はふもとにみゆる笠ぬひの里」の歌を載せています。

なお、阿仏尼の歌碑は、近くの子守神社(北西約四百メートル)にあります。

大垣市教育委員会

(3)杭瀬川を越え青墓町

宿地(しゅくじ)町からバス通りを渡ると受円寺がある。この鎌倉時代創建の古刹も鎌倉街道の沿道に建てられた。

受円寺表門(大垣市指定重要文化財)現地案内板

受円寺は、弘仁6年(815)伝教大師最澄の創建と伝えられ、堂塔伽藍を配したが、織田信長によってことごとく焼かれ、この表門のみ火災をまぬがれた。表門は、木造瓦葺の四足門で礎盤を刻んだ柱は大斗肘木で桁を支え、反りの強い虹梁に唐草を彫り込んだ簡素な組み立てになっており、室町時代初期の建築様式をよく伝えている。

大垣市教育委員会

鎌倉街道の標柱が建てられた南通用口の前を通り過ぎ、ブロックの角を北に曲がると子守神社がある。ここには十六夜日記の阿仏尼の歌碑がある。

旅人は蓑うち払ふ夕暮れの雨に宿借る笠縫の里

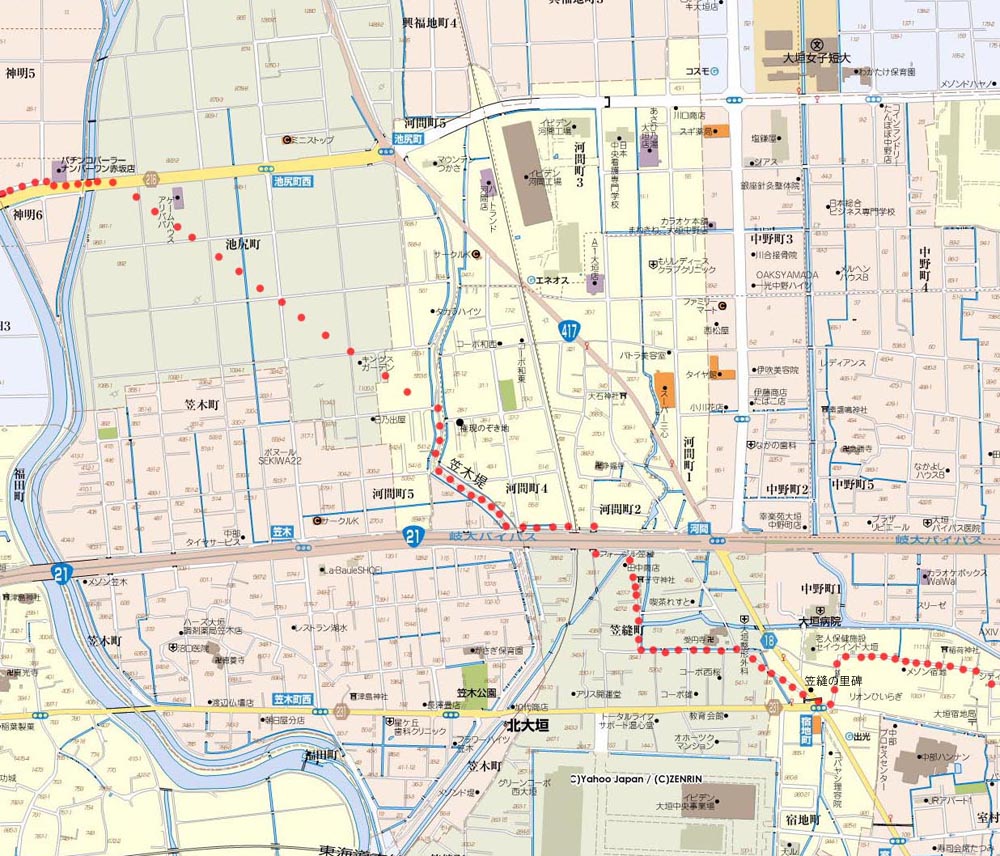

美濃路(その3)笠縫の地図に示すように

神社脇の小道を国道21号線まで進み地下連絡通路を越え左折(西に曲がる)し、笠木堤(笠縫堤)に上がる。基盤面からの高さは約3m程度だが建設当時はもっと高かったと想像される。

この笠木堤は黒田智氏*によれば鎌倉時代に大井荘を杭瀬川の氾濫から守るために作られたという。であれば阿仏尼もこの堤防の上の道をを歩いた可能性がある。 堤防上を300mも歩くと堤防下東側に「権現のぞき見の地」碑がある。これは関ケ原合戦時、大垣城の西軍が2km西北の勝山に陣取った徳川家康の陣を偵察するために井楼を建てた場所である。

*RILAS研究部門「トランスナショナル社会と日本文化」主催シンポジウム報告書「荘園調査とweb公開ー備中国新見荘から美濃国大井荘へー」

権現の地碑(現地案内板)

古老の話によると、此のあたりを「権現のぞき」と呼んで関ヶ原合戦の時、大垣城に居た石田光成の西軍が岡山にあった東軍の陣地を望む望楼を建てて、十四日の杭瀬川の戦いに使われたと伝えられています。合戦古図にも井楼が書かれています。

平成十二年三月

大垣市文化財保護協会 河間町郷土史研究会

堤防から下は圃場整備された一面の平坦地だが耕地の中に住宅地も目立つ。往古は杭瀬川まで一面の湿地と野原であったと想像される。上記地図、美濃路(その3)には東海環状自動車道(2012開通)が記載されていないが、現在は下の画像のように高架道路が通っていて勝山方面の視界がさえぎられている。関ヶ原合戦時(1600)に、ここを舞台に行われた前哨戦、杭瀬川合戦では視界を遮るものはなく両陣営から合戦の様子が見られた。

この河間町の河間(がま)とは伏流水が自噴する土地という意味であるという。現代では水田地帯となっているが室町時代辺りまでは利用困難な土地であったらしい。鎌倉街道の痕跡は全くかき消されているので、河間水防倉庫の辺りで堤防を下り、勝山を目指しピンクの線の方向へ歩く。現代では直線的に歩けないのでジグザグと農道をたどることになる。街道の痕跡が再出現する杭瀬川と菅野川の合流点を目指して歩く。目印は県道216号に面するパチンコ店ナンバーワン赤坂店(廃業?)である。

地図(美濃街道その3) 県道216号に沿って杭瀬川の川岸に出ると人道専用の細い橋があり、それをたどると古道らしき道になる。少し歩けば白山神社前に出る。現在の町名は赤坂新田であるが、大正時代の地形図には、與市新田とある。鎌倉時代の杭瀬川は現在の倍以上の川幅があったと思われるが、菅野川の合流点で洲も多かったと思われ、鎌倉時代には一枚橋がかけられていた。飛鳥井雅有の馬がその狭い橋を渡り損ねて水に落ちるというアクシデントもあった。旅人の多くは舟で渡ったのではないだろうか。川を渡る苦労はあったものの、当時はその代わり、清らかな水や自然にあふれていて多くの旅人が歌を残している。赤染衛門の歌はつとに有名である。

くひせがわといふ所にとまりて、夜、鵜使ふを見て

夕闇のう船にともすかがり火を水なる月の影かとぞ見る

『東関紀行』では余程ここの風光に感動したのか、長い文と歌を残している。

杭瀬川といふ所に泊まりて、夜更る程に川ばたに立出てみれば、秋の最中(もなか)の晴の空、清き川瀬にうつろひて、照(てる)月なみも数見ゆ計すみわたり、二千里の外の古人の心思ひやられて、旅の思ひいとゞをさえがたくおぼゆれば、月のかげに筆を染つゝ「華洛を出て三日、株川に宿して一宵、しばしば幽吟を中秋三五夜の月にいたましめ、かつがつ遠情を前途(せんど)一千里の雲にをくる」など、ある家の障子に書きつくる次而(ついで)に、

知らざりき秋の半の今宵しもかゝる旅寝の月を見むとは(東関紀行)

道に従ってゆくと、やがて東海道線の赤坂駅用地にぶつかる。古道はここで途絶え、少し南に迂回して勝山(岡山)の麓に出る。少し手前の標高が河川敷よりやや高い地域が、鎌倉時代の杭瀬宿(駅)と想定されている(大垣市赤坂新田1-312周辺か?)。宿から杭瀬川河畔まで400~500mくらいだから、月が登れば川まで散策しても見たくなるだろう。

現在、この地から勝山に向かうには少し南に下り左折して安楽寺の山門に向かう道に入る。どうも、ここだけが踏切を渡れる道のようだ。

勝山(かちやま)は古くは岡山と言い、関ケ原合戦時徳川家康が陣を置いた場所である。標高51mの低い岡だが西方は一面の開けた平野で、南東方向に大垣城方面が望める。但し、現在は山頂部には木が生い茂っているので眺望はない。関ケ原戦後、家康の勝利にあやかって、地元民が岡山を勝山に改称したのだという。頂上には関ケ原合戦岡山本陣址の碑がある。また壬申の乱時、大海人皇子が野上に行宮を置く前にこの岡山で軍を整えたという伝承もあるらしい(出典不詳)。

麓には聖徳太子創建と言う安楽寺がある。

勝山は大垣方面からやってくると、背丈よりも高く生い茂る野原の先にポッコリ目立つ古代の方位目標(ランドマーク)であった。従って、ここが美濃安八郡から不破郡に入る入口であった。

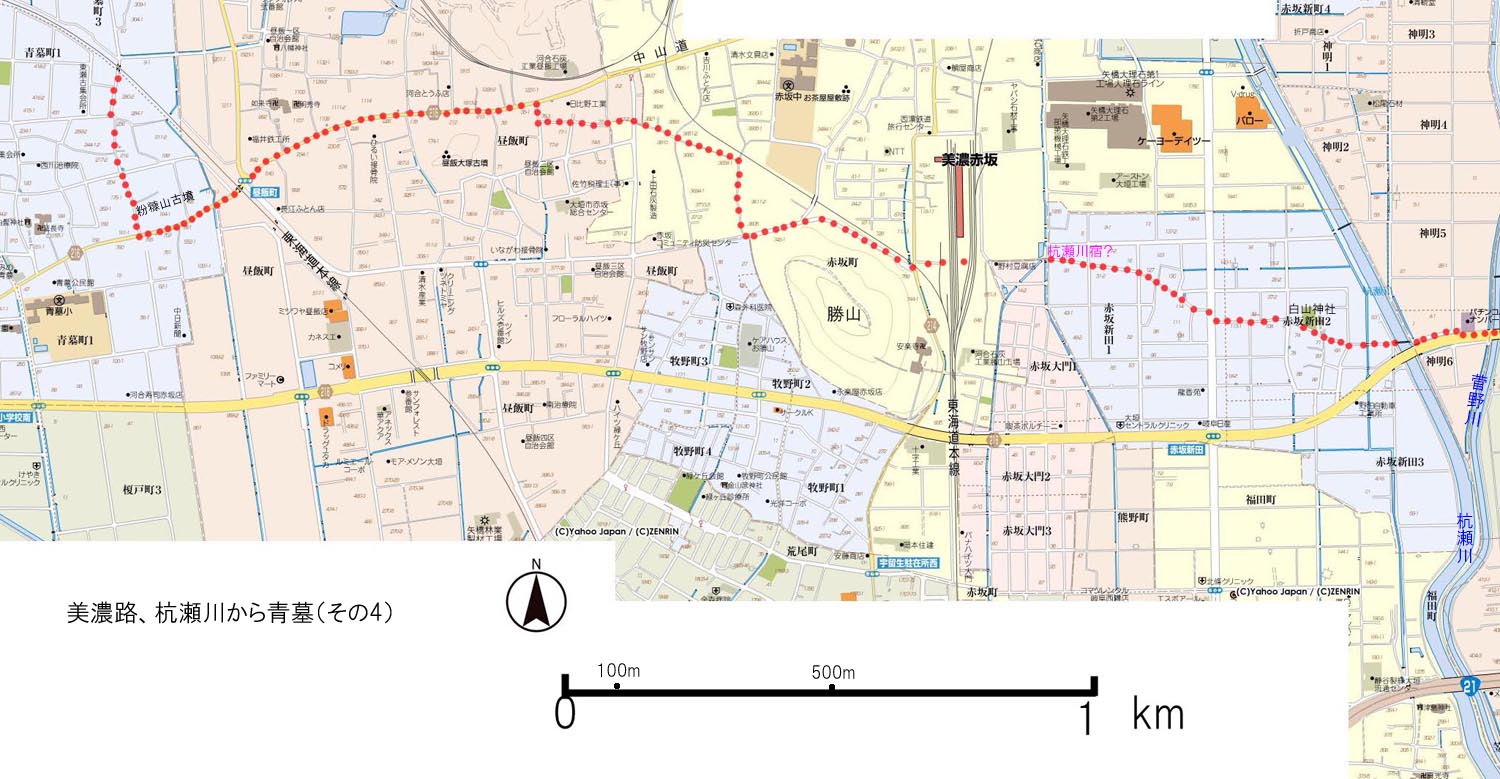

街道は勝山の北側か南側の裾をめぐって東山道(のちの中山道と同じコース)に合流する。地図(美濃街道その4)

青墓地区には古墳が多い。その中で最も大きなものが昼飯(ひるい)大塚古墳である。この古墳は類型的な前方後円墳で発掘調査以前は竹やぶで覆われた山であった。現在は古墳公園として修復、整備され、表面の草木が刈られていて原型がよくわかる。古道はこの古墳の北側と中山道の間を抜けていた。下の画像に見える道?かも。

昼飯大塚古墳を過ぎて中山道を横切ると青墓の集落に入る。

「青墓」という地名語源が「大墓」であったという説もある。青墓の集落は鎌倉時代には名高い宿場で遊女(あそび)を置くほど繁栄した時期があったという。しかしある時を境に、赤坂に宿ができると衰微していった。衰微の原因については別ページで述べた。平安時代から鎌倉時代の東山道は青墓から円興寺付近まで北上し丘陵の縁を経由し野上に向かう。ところで繁栄時の青墓の宿の中心でもある長者屋敷はどの辺にあったのだろうか。これについては”鎌倉街道、青墓宿の現在地はどこか”で述べた。現在の町名では古い集落と重なる青墓町1丁目辺りである。この町内には粉糠(こぬか)山古墳があり、遊女たちが捨てた白粉が積もってできたという言い伝えがある。実際には小糠山に隣接したところに遊女(あそび)を置いた宿が数軒あったということではないだろうか。平安時代中期には宿はなかったとされるが、更級日記では青墓と並ぶ野上には遊女が居たことが伝えられるので青墓にも同時期から遊女が居る宿があったと推測できる。

粉糠山古墳(現地案内板) 大垣市指定史跡

粉糠山古墳は、墳丘長百メートルの前方後円墳です。濃尾平野最大で、全国でも有数の規模を誇ります。後円部の一辺の長さは五十メートル、高さは推定で六メートルをはかります。周濠、葺石、埴輪が確認されており、四世紀の終わりから五世紀のはじめごろに築造されたと考えられます。粉糠山の名前は、中世青墓宿の遊女たちが化粧に使った粉糠を捨てたものがつもって山となったことに由来します。 大垣市教育委員会

関連寺社、目印となる施設

結神社:岐阜県安八郡安八町西結584

浄勝寺:岐阜県大垣市東町1-431

大師寺:岐阜県大垣市東町1-449-1

小野小学校:岐阜県大垣市小野1-171

長橋:みうら健康院先、大垣市小野3-44-1地先

宝光寺:岐阜県大垣市三塚町1081-1

竹田胃腸科医院:岐阜県大垣市三塚町559-2

小寺理容院:岐阜県大垣市林町3-156

顕正寺:岐阜県大垣市林町4-34

日吉神社:岐阜県大垣市林町3-10

萩神社:岐阜県大垣市林町8-1205

八島八幡神社:岐阜県大垣市八島町2403

宿地稲荷:岐阜県大垣市宿地町1108

笠縫の碑:岐阜県大垣市宿地町1020-2

受円寺:岐阜県大垣市笠縫町553-1

子守神社:岐阜県大垣市笠縫町字小河原424

権現のぞきの地:岐阜県大垣市河間4-412辺り(笠木堤)

パチンコナンバーワン赤坂店(閉店中):大垣市神明6-4-1

白山神社:岐阜県大垣市赤坂新田2-45

安楽寺:岐阜県大垣市赤坂町756-1

昼飯大塚古墳:岐阜県大垣市昼飯町

粉糠山古墳:岐阜県大垣市青墓町1丁目

白髭神社:岐阜県大垣市青墓町1-149