湖東の鎌倉街道 、野上から粟津まで

更級日記は美濃、近江の様子を以下のように伝える。

『美濃の國になる境に、すのまたといふ渡りして、野上といふ所につきぬ。そこに遊女ども出で來て、夜ひと夜、歌うたふにも、足柄なりしおもひ出でられてあはれに戀しきことかぎりなし。雪降り荒れまどふに、物の興もなくて、不破の關、あつみの山など越えて、近江國、おきなかといふ人の家に宿りて、四五日あり。

みつさか山の麓に、夜ひる、時雨、あられ降りみだれて、日の光もさやかならず、いみじう物むつかし。そこを立ちて、犬上、神崎、野洲、くるもとなどいふ所々、なにとなく過ぎぬ。湖のおもてはるばるとして、なでしま、竹生島などいふ所の見えたる、いとおもしろし。勢多の橋みなくづれて、わたりわづらふ。

粟津にとゞまりて、師走の二日京に入る。暗くいき着くべくと、申の時ばかりに立ちて行けば、關ちかくなりて、山づらにかりそめなるきりかけといふ物したる上より、丈六の佛のいまだ荒作りにおはするが、顔ばかり見やられたり。あはれに、人離れていづこともなくておはする佛かなと、うち見やりて過ぎぬ。こゝらの國々を過ぎぬるに、駿河の清見が關と、相坂の關とばかりはなかりけり。いと暗くなりて、三條の宮の西なる所に着きぬ。』

この区間は鎌倉時代以降の多くの紀行文に詳しく書かれているので、コースをたどりやすい。その通過地を整理したものをページ末の表にまとめている。

(1)美濃国、野上から近江国、柏原までの鎌倉街道

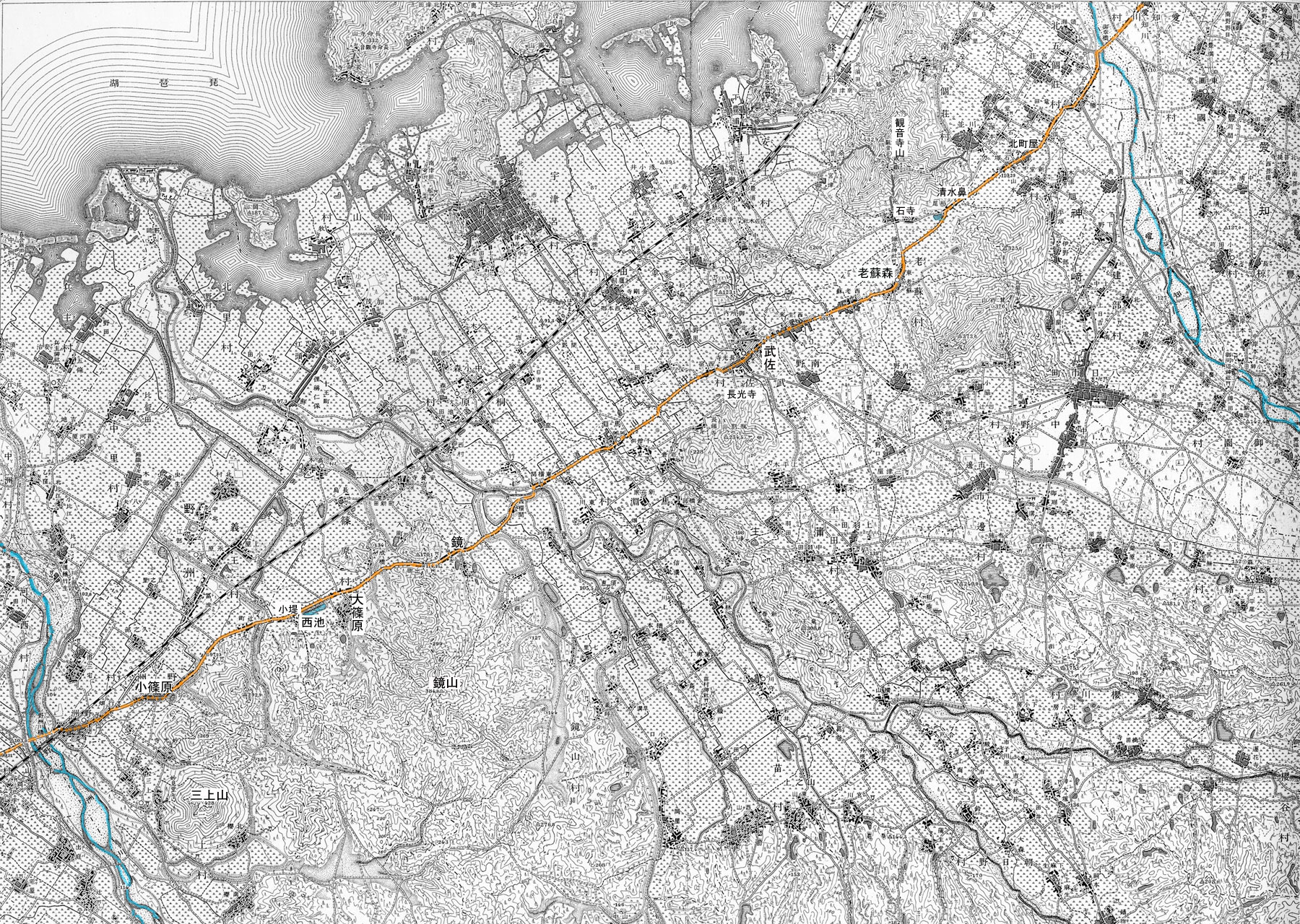

近江国の駅路東山道、平安・鎌倉街道は近世の中山道、現代の国道21号線が大体同じコースを取ると言われている。しかし、野上ー柏原間については、かなりの相違がある。「鎌倉街道は低地を避け、山裾、丘陵を選ぶ」という原則に従い、次の地図に示すように江戸時代の中山道を縫うようにたどっている。地図は陸地測量部、明治39年測図の五万分の一地形図に中山道を橙色で、平安・鎌倉街道を赤線で示した。平安・鎌倉街道のコースは尾藤卓夫『平安鎌倉古道』に拠った。

関ケ原地域は地形的に扇状地であり北西から南東にゆるく傾斜している。主たる河川として藤古川、今須川が地峡部を流れ、古い時代にはそのほかに網目状の多くの細流があったと思われる。大規模な治水工事がなされなかった時代には梅雨期、台風の時期に大量の雨が地峡部に流れ込み、この地は自然のなすがままであった。当然、この多数の網目状細流に覆われた低地を歩くことはできなかった。そのため街道は必然的に周辺の丘陵の縁、尾根に上がり迂回コースをとる。明治時代の地図では既に河川整理が完成しているので、それを想像することは難しい。現代の地図ではさらに名神高速道路、新幹線、JR在来線の改良工事などで過去の地形は大きく改変され、過去の街道痕跡をたどることは非常に困難である。尾藤氏の調査(昭和40年代)時点でも既に多くのものが失われていたが、その後も新道路、工場団地などの造成により、古えの景観はほぼ消滅しつつある。国土の災害保全、有効利用のためには、やむをえないことである。現場調査の為、現代地図に尾藤氏の推定古道をプロットしてみたが、既に地形の改変が著しく、記述された景観を認めることが出来なかった。特に名神高速以西はほとんど過去の地形は失われている。

野上

美濃国の野上は古く壬申の乱においては大海人皇子(天武天皇)の本営が置かれた場所であった。その後も交通の要衝として人馬の集散が絶えなかったようだが、室町時代以後は赤坂に宿機能が移り衰微したという。平安時代中期には更級日記が伝えるように”遊び”などもいて、野宿を続けていた一行もわずかな休息をとれたようだ。

<余談>源頼朝、平治の乱、敗北時の関ケ原逃避行

平安末期の関ケ原の地理的情景がわかると、平治の乱(1159年)に敗れ、父、源義朝の一向にはぐれた頼朝が一人鎌倉をめざす途上、武運つたなく平家方に捕まった時の状況がはっきりする。

はぐれた頼朝は12月28日に雪の中を近江国の大吉寺にたどり着いたが、ここも安全ではなく浅井北郡に移った。ひと月ほど老夫婦の住む農家に潜伏していたが2月に入り、農民に変装し一人で関東を目指し出発した。不破の関を過ぎ、関ケ原通過中に、尾張から上京途中の尾張の守頼盛の郎等、弥平兵衛尉宗清に出くわした。運が悪いことに頼朝は右兵衛権佐であったため、彼とは顔見知りで、身元がバレてしまった。

さて、筆者が以前から、不審に思っていたことは、大勢でがやがや言いながらやってくる、宗清一行にいち早く気づいたのなら、そっと脇の草むらに逃げればよかったではないかと。関ケ原という広大な草原なら、いかようにも隠れ逃れられたはずではないかと。しかし具体的に平安鎌倉古道を地形図にプロットしてみると通行できるルートは非常に限られていた。平治物語には『道のほとりの藪かげに立かくれけるを、弥平兵衛これを見つけてあやしみ思ひ、郎等を以て召しとり…』とあり、道のすぐ脇の茂みに隠れていたことがわかる。つまり、鎌倉街道は丘陵の中腹をたどるため道の両脇は斜面で簡単に脇に逃げられる余地はなかったのだ。(保元物語 平治物語 承久記、新日本古典文学大系、p.237、岩波書店)

不破の関とあつみの山

壬申の乱のときには激しい戦いがあった不破の関も、平安時代中期には関所としての機能は廃止され、兵士が常時詰めて警備しているわけではなかった。しかし、天皇の践祚の折りには関を固める儀式は続けて行われていたので、関守が居て関の建物は維持されていた。鎌倉時代にいたっても飛鳥井雅有がこの関を通った際、仕えている東宮様も位につかれるときは、きっとここを閉じる固関(こげん)の儀式が行われるのだろうと感慨にふけっているので、施設は存在したことがわかる。(『春の深山路』)

下に不破関の配置図(不破関資料館展示パネル)を示したが、西を藤古川の険しい河岸段丘、その他の領域を土塁で囲んだ城塞であることがわかる。素直にこれを眺めると、敵は西から攻めてくることを想定しているようである。黄色の線で示した東山道(中山道)はこの関の中を通っていた。

雪の降る中、菅原家一行が関を出ると前方には黒々とした山が立ちふさがっていた。現代の地図に「あつみ」という山名は見つからない。しかし現地に立てば左に松尾山(293m)、右手に城山(308m)の山塊が壁のように立ち塞がる。東山道、中山道はこの二つの山に挟まれた地峡を通る。『あつみ』の山が具体的にどこかは特定できないが、おそらく山塊全体をさしているのではないだろうか。

別の見方として、大日本地名辞書(吉田東吾)では「あつみの山」を「あつさの山」の誤記と考え、梓河内地峡帯を挟む一帯の山塊と考えている。実はこれが最も実感とあっている。現在では国道21号が通り交通量も多く、山奥と感じることはないが、平安時代の草木に覆われた細道は深山に分け入る不気味さがあったはずだ。

柏原

不破の関から約6㎞、梓河内から約3.5㎞の位置に中山道の柏原宿がある。ここは鎌倉時代に宿として出現する。ここを横川駅家候補地と主張するつもりはないが、前後の駅家との間隔以外は古代駅家としての要件をすべて満たしている。古くからの集落遺跡があり、南面と後背地には条里が施工された耕地があり平安時代から荘園が開かれていた。江戸時代の中山道は直線的に柏原を通過するが、鎌倉街道は成菩提院のある山懐に入るように通過する。成菩提院(円乗寺)は弘仁6年(815)最澄により建立されたが中世以降に大いに栄えたという。この門前の小野集落が当初の柏原宿であったと考えられている。源頼朝上洛時(建久元年1190年)、東関紀行の作者は1242年の夏、ここに宿泊している。更級日記の一行が野上の次に宿営したとすればここ以外に考えられない。

横川(よかわ)駅家

近江国内の東山道には篠原駅、清水(しゅうず)駅、鳥籠(とこ)駅、横川(よかわ)駅の4駅があった。横川駅は両側から山が迫る梓河内に比定されている。しかし現地に立って見ると、ここが駅家適地とは思えない。駅家を運営するには食料、馬を供給する駅家郷がなければならないがこの地峡部分には、それだけの生産集落がなく、面積的にも狭隘である。この場所に駅家が置かれたという記録もないので横川駅を比定するのは少し無理がある。少なくとも平安時代には、この地が宿営地とされることはなかったのではないか。

醒ヶ井(さめがい)

醒ヶ井は『大日本地名辞書に見る、おきなが(息長)』のページにあるように非常に古い集落である。この地の豪族であった息長氏は坂田郡一帯に一族が居住していたが、更級日記がいう「おきながという人」も醒ヶ井の長者であったと思われる。というのは紀行文のある鎌倉時代以降、ほとんどの旅人は醒ヶ井を通過していることから、この重要な交通集落には、土地の有力者である息長氏の誰かが屋敷を構え交易しつつ、通行も監視していたと考えるのが自然である。菅原家一行はこの長者屋敷で雪が収まる迄、五日程逗留させてもらった。

《醒井延命地蔵尊縁起》

弘仁八年(西暦817年)百日を越える干ばつが続き、野も山も草木は枯れ、川や湖は干上がりました。

御心配になった嵯峨天皇の命により、伝教大師(最澄)は比叡山の根本中堂に祭壇を設け、降雨をお祈りになりますと、薬師如来が夢の中に現れ。「ここより東へ数十里行ったところに清浄な泉がある。そこへ行って雨を求めよ」とお告げになりました。

伝教大師が泉を尋ねてこの醒井の里へ来られますと、白髪の老翁が忽然と現れ「わたしはこの水の守護神である。ここに衆生済度・寿福円満の地蔵尊の像を刻み安置せよ、そうすれば雨が降り草木も生き返るであろう」と言い終わると水の中へ消えてゆきました。

大師は早速石工を集め、一丈二尺(二.六米)の地蔵菩薩の坐像を刻み、祈念されますと、黒い雲がみるみるあらわれ、大雨が三日間降り続きました。

この雨で緑は甦り、生気を取戻した人々は、地蔵菩薩の深いお慈悲と、伝教大師の比類なき知恵と徳業に、尊信の念をいっそう深くしたということです。

本尊の地蔵菩薩は、はじめ水中に安置されていましたので俗に「尻冷やし地蔵」と唱えられていましたが、慶長十三年九月濃州大垣の城主石川日向守が霊験を感謝し、佛恩に報いるため砂石を運び、泉の一部を埋め、辻堂を建立したと伝えられています。

米原町 米原町観光協会・醒井区

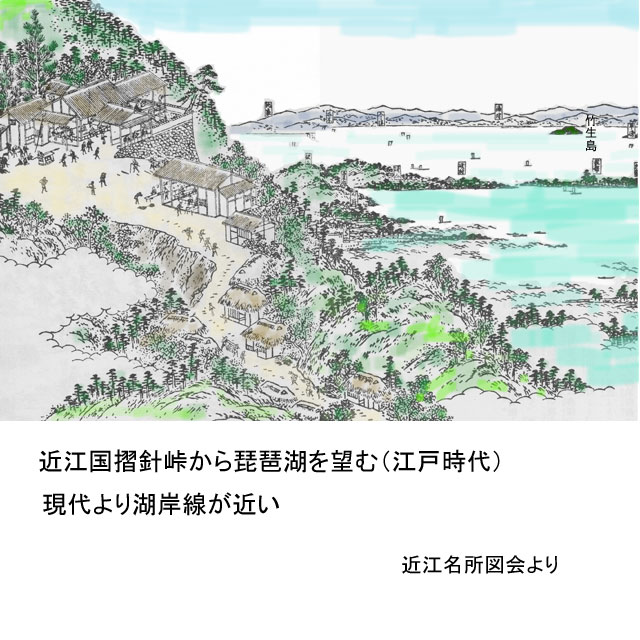

摺針峠

更級日記の「みつさか山」は鎌倉時代以降の紀行文には見られず、登場するのは「摺針峠」である。つまり三坂山は平安末期頃に摺針山、摺針峠、摺針嶺に呼称変更になったようだ。湖岸から中山道を番場、醒ヶ井方面に行く場合、山と言える場所はここしかない。摺針峠から下の街道に下りるにはジグザグにかなり急な坂を下りなければならない(坂と言うより山道)。又その麓では『みつさか山の麓に、夜ひる、時雨、あられ降りみだれて、日の光もさやかならず、いみじう物むつかし』と、一日中時雨(しぐれ)、あられが降り難渋したという。

現在、摺針峠の麓には鳥居本という町があるが、これは江戸時代になって新たに開かれた宿場である。ここには三つの赤い名物があった。赤玉神教丸、鳥居本スイカ、それと赤合羽である。股旅もの時代劇に欠かせない雨合羽である。他の紀行文にもみられるように、この湖東地域は地形的条件によるものか昔から雨が多く旅人は難渋していた。江戸時代には、ここ鳥居本で赤合羽を買い求め中山道に上って行ったそうである。ちなみに、現地を御存じない方のために付け加えると、中山道は京都から琵琶湖岸に沿って低地をたどってきて、鳥居本から初めて急坂を上り台地上の摺針峠に上がる。しかしそこを登ってしまえば、あとはゆるい起伏で美濃国に入る迄、のんびりとした街道歩きを楽しめる。

《望湖堂跡》現地案内板

江戸時代、磨針(すりはり)峠に望湖堂という大きな茶屋が設けられていた。峠を行き交う旅人は、ここで絶景を楽しみながら「するはり餅」に舌鼓を打った。参勤交代の大名や朝鮮通信使の施設、また幕末の和宮降嫁の際も当所に立ち寄っており、茶屋とは言いながらも建物は本陣構えで、「御小休御本陣」を自称するほどであった。その繁栄ぶりは、近隣の鳥居本宿と番場宿の本陣が、寛政七年(1795)八月、奉行宛てに連署で、望湖堂に本陣まがいの営業を慎むように訴えていることからも推測される。

この望湖堂は、往時の姿をよく留め、参勤交代や朝鮮通信使の資料なども多数保管していたが、近年(平成3年)火災で焼失したのが惜しまれる。(現在の建物は再建)

小野

彦根市小野町は古代から東山道、鎌倉街道、中山道の沿道に位置し、狭い地域であるが交通繁多な地域であった。道の東にある御所谷には近江朝の時代(天智天皇)には采女館が置かれていたという。平安時代には小野庄が開かれていた。平安時代前期には中務親王の次の歌があることから、その頃から、ここで宿泊することがあったようだ。

浮身世に色変はりゆく浅茅生の小野の仮寝の袖ぞ露けき 中務親王

鎌倉時代になると、正式に宿としての機能が生まれ、十六夜日記の作者はここで宿泊している。

この里にはいつの頃か、小野小町の出生地と言う伝承があり、真偽のほどはわからないが、小町塚などゆかりの跡がある。

更級日記の菅原家一行は三坂山を下ってきて、ここで宿泊したと考えられる。鎌倉時代ならば、前宿の息長氏の居館があると考えられる醒ヶ井から大した距離ではなく宿泊はしないが、平安時代には大量の荷駄を携行し冬の冷たい雨や霰(あられ)に打たれながらの旅はとてもつらいものがあった。山道から湖岸に下りる際には摺針峠で滑りやすいジグザグの坂を濡れた草をかき分け、びっしょりになって下らねばならない。江戸時代なら下りたところに鳥居本宿があったが平安時代には枯野が広がるばかりで、泊まるとすれば更に約2㎞先の小野庄の集落迄歩かねばならなかった。小野庄は小さな集落で、当時は宿泊施設はなく、一行は荘司屋敷に宿を借りたのだろう。

大日本地名辞書(吉田東吾)にも小野について言及がある。

宗尊親王が将軍職を解任され鎌倉から京都へ戻る途中「小野」に投宿し、

『小野の宿にとまり侍れば、なべての秋だにも露けかりぬべきに、旅寝の袖はまことにしぼるばかりなり』と述べているという(名寄)。

また参議雅経が

『東の方へまかりけるに、近江の小野といふ所にて、

忘れつゝこれも夢かとおどろけば馴れぬたびねの小野の山風』と詠んでいる。

小野の庄について「奥地志略」という書物には、次のように書かれているという。

『小野荘は古老の伝ふる所、後鳥羽天皇和歌所を置かせたまひて、当庄を付属し給ふ。即ち和歌所の預人、藤原俊成、定家、為家相続して領せる所なり』と。

これが確かなら、小野庄は十六夜日記の作者、阿仏尼の夫、藤原為家が相続していたものであった。夫の死後誰がこれを相続したのかはわからないが、少なくとも阿仏尼は小野庄領家の縁者であり、ここに投宿するのは予定の行動であったと考えられる。

街道の目印となる寺社、施設

野上八幡宮(若宮八幡社):岐阜県不破郡関ケ原町野上2266

天武天皇野上行宮跡:岐阜県不破郡関ケ原町野上1231-2

真念寺、斑女堂:岐阜県不破郡関ケ原町野上1280-1

桃配山:岐阜県不破郡関ヶ原町大字野上字南桃配

不破の関跡:岐阜県不破郡関ケ原町松尾148

井上神社:岐阜県不破郡関ケ原町松尾389

藤古川

成(じょう)菩提院(円乗寺):滋賀県米原市柏原1692

小野集会所:滋賀県米原市柏原1682

横川駅推定地:滋賀県山東町梓河内1076付近

醒ヶ井宿:滋賀県米原市醒ヶ井123(醒ヶ井宿資料館、問屋場跡)

番場宿(本陣跡):滋賀県米原市番場660

摺針峠:滋賀県彦根市摺針峠

鳥居本:

小野宿推定地:滋賀県彦根市小野町1028(小野こまち会館)注.単に集落の中心部程度の意味

小野こまち塚:滋賀県彦根市小野町

(2)湖東の平安・鎌倉街道

小野の庄を後にした菅原家一行は、ほぼ東山道を南下する。この道筋は鎌倉街道、中山道の時代になっても大筋で変化しなかったようだ。一方で宿泊地は時代によりかなり変化している。この地域の地形図を以下に示す。

鳥籠(とこ)駅

小野の近くには東山道鳥籠(とこ)駅があったと考えられているが、それはどこだろうか。関連する歌枕『鳥籠の山』、『床の山』が後世に長くその名をとどめたのに対し、駅家の痕跡は希薄である。大日本地名辞書は前述の小野庄に比定しているが具体的決め手を欠く。鳥籠駅や歌枕『鳥籠の山』『床』に関する問題については別ページで述べた。結論として駅路建設時の鳥籠駅家は従来説のように小野庄から丘陵を下った彦根市原町あたりにあったと考えられる。大体の場所は淨琳寺辺りだろうか。しかし、その駅家は平安時代になる前に放棄された可能性がある。小野庄が平安時代の宿営地ならば次の宿営地はどこになるだろうか。

更級日記では三坂山を下って後、小野庄を出て都までの道は大むね平坦で大河もなく琵琶湖から吹く冷たい風さえなければ、淡々と歩を進められる気楽な旅であった。江戸時代の中山道は鳥居本宿を出ると高宮、愛知川、武佐、守山、草津、大津と宿場をたどってゆくが、平安時代には小野庄を出ると人家はほとんどなく枯野と収穫の終わった水田が広がる平野であった。特筆すべきものはなく更級日記は『犬上、野洲、栗本(くるもと)』と地名でなく郡名で通過地域を示すのみである。

犬上郡

鳥籠駅家のあった坂田郡から芹川を越え犬上郡に入ると、江戸時代になれば多賀神社参道入口の大鳥居が目立つところだが、平安時代には目印の石積が置いてあった程度だろうか。

<高宮宿>

江戸時代の高宮宿は、中山道69次のうち64番目、天保14年の記録によれば、町の南北の長さ7町16間(約800m)の町並に、総戸数835・人口3560で本庄宿に次ぐ中山道第二の大きさ、本陣一、脇本陣二、旅籠総数23等の宿場施設を持つ大宿であった。また、式内社・多賀神社への門前町としてにぎわい多賀神社第一の大鳥居がここに建っている。特産物として室町時代から全国的に有名になっていた高宮上布の集散地として、豊かな経済力を持っていた。(現地案内板)

<圓照寺>(現地案内板))

明応七年(1498)在地武士・高宮氏の重臣、北川九兵衛が剃髪して釈明道となり仏堂を建立したのが起源。元文五年(1740)の大火で本道は焼失したが、九年の歳月を費やし再建された。

境内には、明治天皇ゆかりの「止鑾松」と呼ばれる松の木(現在は二代目)や徳川家康が腰かけたとされる「家康腰懸石」がある。

高宮街づくり委員会

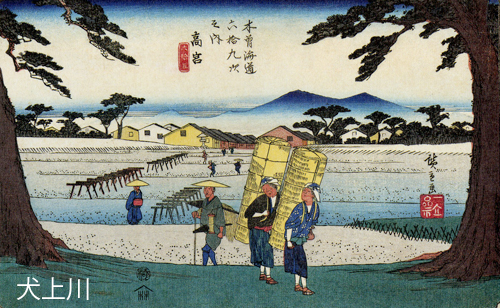

犬上川を渡る。橋の前の交差点は「無賃橋北詰」という。

犬上川は梅雨や台風の季節以外は、大きな流れはなく江戸時代でも徒歩で渡れたようだ。ただ、広重の浮世絵に見られるように、川原には雨の季節に仮設の橋を架けるための橋桁が用意してあった。しかし、江戸時代天保の始め、中山道の交通量が増えるに伴い不便も増し、彦根藩の命で地元の有力者、藤野四郎兵衛、小林吟右衛門、馬場新左衛門らが資金を募り橋が架けられた。当時は橋賃を取るのが普通だったが、ここは無料だったので、無賃橋の名が残った。浮世絵では対岸が高倉宿である。

葛籠(つづら)という集落に差しかかると、産(うぶ)の宮という祠がある。「葛籠」の足利義詮にまつわる地名起源譚となっている。

<若宮八幡宮「産の宮」>

由緒(現地案内板)

南北朝の争乱の頃足利尊氏の子義詮が文和四年(1355)後光厳天皇を奉じて西江州に戦い湖北を経て大垣を平定し翌五年京都へ帰ることになった。その時義詮に同行した妻妾が途中で産気づきこヽで男子を出産した。付人として家臣九名がこの地に残り保護したが君子は幼くして亡くなった。生母は悲しみのあまり髪を下ろして醒悟と称して尼となりこの地に一庵(松寺)を結んで幼君の後生を弔った。こヽに土着した家臣九名が竹と藤蔓で作った葛籠(つづら)を生産するようになり松寺の北方に一社を祀りてこの宮が出来た。古来「産の宮」として安産祈願に参詣する人が多い。

中山道を豊郷町に入ると田園地帯の中に式内社がある。街道から少し外れるが、800m程西に見える森があり、それが阿自岐神社である。この神社が古くからこの地に祀られている理由は豊かな湧水である。現在でも絶えることなく地域を潤している。

<阿自岐神社>(現地碑文)

主祭神 味耜高彦根神 道主貴神

由緒

式内とは醍醐天皇延長五年十二月に撰選せられた延喜式神名帳所載の神社の意。古より朝廷の尊崇殊の外に篤く年々官幣に預かった社である。その数全国で二千八百六十一社近江国で一一五社犬神郡内で五社、当社はその一である。

此の地、安食の名は当社名、阿自岐に由来するもので食物豊富にて安住できる地の意である。境内より湧出する清水は深遠幽雅たる園地を形成して古代庭園の様相を伝えるものであるが湧水は旱魃甚だしき時もこんこんとして尽きる事なく常に此の地を灌漑して年穀豊かに実り、文字通り安食の里となした。氏神恩徳に報ゆる敬神の花は自ら咲き出で、天朝に達し官幣に浴したのは、この結果である。

当庭園は昭和三十五年滋賀県文化財名勝に指定された。

阿自岐神社庭園(昭和35年1月20日指定)

阿自岐神社庭園は、阿自岐神社庭園境内に広がる大きい池と大小の島からなる神苑である。神社境内地のほか周辺部も含め14筆にわたる総面積16,162㎡が指定範囲となっている。

近くには安食西古墳があり、延喜式神明帳の阿自岐神社二座とみなされることから、渡来系の氏族である阿直史との関係がとりざたされたが、庭園の成立事情などは未詳である。池中にショウズとよばれる湧水があり、これが農業用水池として大いに利用されてきた。

神社本殿の地は、池が四周をめぐる島であったといい、東西の道路ができた際に社前も改修し池が東西に別れた。そして六年にわたる庭園整備事業(昭和56年完了)により現況のようになった。

平成6年3月 滋賀県教育委員会

愛知(えち)川を渡り愛知郡に入る

鎌倉時代、飛鳥井雅有は 京と鎌倉の間を何度も往復しているが、残された二つの紀行文の両方に愛知川でのエピソードを書き残している。当時の愛知川は江戸時代、広重の浮世絵にも見られるように白い砂礫に覆われた数筋の細い流れであったと思われる(この地方特有の透水性地質のため流れが地下に浸透しやすい)。もちろん橋はなかったが、渡るのにさほど苦労はなかった。ただ『春の深山路』では馬が足を滑らせ転倒するというハプニングがあった。更級日記一行がここを渡ったのは、水がほとんどない冬の渇水期で渡るのに苦労はなかっただろう。

神崎郡

<清水(しゅうず)駅家>

古代東山道では鳥籠駅の次には清水(しゅうず)駅となり、その凡その位置は『鳥籠駅』のページで述べたように直線道路が屈曲するあたりとなる。現代の地名では東近江市五個荘北町屋町あたりとされている。この周辺地域については足利健亮氏や黒坂修平氏らにより詳細な歴史地理学的検討がされているので、別ぺージ『東山道清水駅、神崎郡衙と老蘇の森について』で紹介する。この辺りには神崎郡衙もあったと考証され、その跡地は現在の大郡(おおごおり)神社あたりと推定されている。従って駅家、郡衙という地方役所がなくなった後もこの地方の有力者の屋敷、倉庫は存在し、その周りには住民の集落も存在したと想像される。

菅原家一行はおそらく、この集落で宿泊させてもらったことだろう。この清水という駅名はここで得られる清らかな湧水からきている。今も中山道の道路わきで道行く人の喉を潤している(東近江市五個荘清水鼻町242)。但し2023年3月現在飲用不可、コロナの為?

<老蘇(おいそ)の森>

古代には 地峡部の最も狭まった個所である清水鼻を過ぎると前方に巨大な森が立ちふさがっていた。現在の老蘇の森は奥石(おいそ)神社の鎮守の森に過ぎないが、奈良時代・平安時代には清水鼻地峡部入り口を覆い隠す巨大な森であったようだ。その様は、境内に残る御神木のような巨大杉が多数林立する恐ろしい、不気味な森であっただろう。でなければ、千年もの間、歌枕として人々に語り継がれるほどのインパクトはなかった筈である。街道は箕作山と森の間をすり抜けるように迂回していた。現在の西老蘇の集落を出たあたりから本来の東山道直線ルートに戻る。老蘇の森が尽きると蒲生野という枯野が広がる。枯野が尽きるあたりから条里施工地域に入り、その最初の集落には鎌倉時代に入ると武佐という宿ができた。

<武佐>

鎌倉時代に『東関紀行』の作者は武佐に宿泊している。しかし宿ともいえない、屋根がかかっただけのあばら家であった。当時の宿とはそんな物であったが、都人であった作者にはさすがに、心細くわびしく感じられたようだ。とはいえ、更に昔の平安時代にはそのあばら家すらなかったのである。

『行暮ぬれば、武佐寺といふ山寺のあたりに泊まりぬ。まばらなる床のあたり、秋風夜更るまゝに身にしみて、都をいつしか引かへたる心地す。枕に近き鐘の声、暁の空にをとづれて、彼遺愛寺の辺の草の庵の寝覚も、かくや有りけむと哀なるうちにも、行末遠き旅の空思ひつゞけられて、いといたう物がなし。

都出て幾日もあらぬ今宵だに片舗(かたしき)わびぬ床の秋かぜ』(東関紀行)

尚、武佐寺(長光寺)はその後、南北朝時代に周辺で合戦があり、多くの戦死者が出たそうである。その時の人骨が隣接する東海カーボン社の建設時発見され境内に埋葬されたという。画像の石塔、石仏はその供養のための物らしい。

<鏡>

武佐からほぼ条里線でもある東山道を南下すると日野川を渡り山にぶつかる。山の入り口が鏡の里である。この鏡集落の起源は古く、鎌倉時代には宿もできるが、おそらく、平安末期頃には旅人を臨時に宿泊させる民家も多かったのではないだろうか。鏡の宿が登場する義経記や平治物語は後世に書かれたものだが、ある程度の事実は反映していると思われる。

鏡の里は古くから渡来系の技術者集団が定住した地域である。特に陶工や鋳物師等など基礎的技術の中心地で後世、信楽に製陶技術をもたらしたのはこの地の陶工だという。以上のことは鏡神社由緒に記されている。

<鏡神社 由緒>(現地案内板)

主祭神(天日槍尊)アメノヒボコノミコト

配祀神(天津彦根尊、天日一箇神)

境内社

若王子神社(天日高日子邇邇芸命)

雨宮神社(罔象女命、龍王宮近江貴船大神、天満宮別霊菅原道真公)

守山神社(大国主命)

大島神社(大海津見命、金毘羅大権現)

八幡神社(応神天皇、源義経公)

例祭日 四月二十九日

当神社の創始年代は不詳であるが、主祭神天日槍尊は日本書記による新羅国の王子にして垂仁天皇三年の御世(BC31)来朝、多くの技術集団(陶物師、医師、薬師、弓削師鏡作師、鋳物師など)を供に近江の国へ入り集落を成し、吾国を育み文化を広めた祖神を祀る古社である。

天日槍は持ち来たる神宝の日鏡をこの地に納めたことから、「鏡」の地名が生まれ、書記にも「近江鏡の谷の陶人は即天日槍の従人なり」と記されている。鏡山の麓は渡来集団に関わる地名も多く須恵器を焼いた古窯趾群も広く現存する。

延喜の御世には大嘗会に鏡餅を献上した火鑚の里であり、鏡路、鏡山と共に万葉の歌枕として百五十余首詠まれ、宮廷巫女の歌人額田王や鏡王女にも所縁の地である。現社殿は室町時代に再建された三間社流れ造りにして屋根は「こけら葺き」の貴重な建築様式は国の重要文化財である。

承安四年(1174)牛若丸こと源氏の遮那王は京都鞍馬から奥州への旅路、この鏡の宿に泊まり境内宮山の岩清水を盥に汲み自ら烏帽子をつけ元服した。鏡神社へ参拝した十六才の若者は「吾こそは源九郎義経なり」と名乗りをあげ源氏の再興と武運長久を祈願した武将元服の地である。以後岩清水は源義経元服池と称し現在も清水を湛えている。義経公を偲ぶ「とがらい祭り」は十一月二の午夕刻に男児を主役に斎行される。

大正六年当地宮城一帯における特別大演習を大正天皇御統監のみぎり鏡神社宮山に行幸あそばされ、御親拝の栄に浴す。以後宮山を御幸山と称し、自然公園として管理される。飛地境内の鏡山は山頂に近江の総社竜王宮を祀り七月十日を例祭とする。

<遺跡散策ルート>

①鏡山古窯址群(鏡神社遺跡群他)

鏡山古窯址群の窯跡の分布は、竜王町、野洲市、湖南市の2市1町にまたがる鏡山一帯にひろがっており竜王町側では、今日までの分布調査などの調査から6つの支群から構成されていることがわかり、操業していた時期は採取した須恵器の年代から、6世紀末から8世紀はじめまでと考えられます。

竜王町教育委員会

野洲郡

<篠原駅家考>

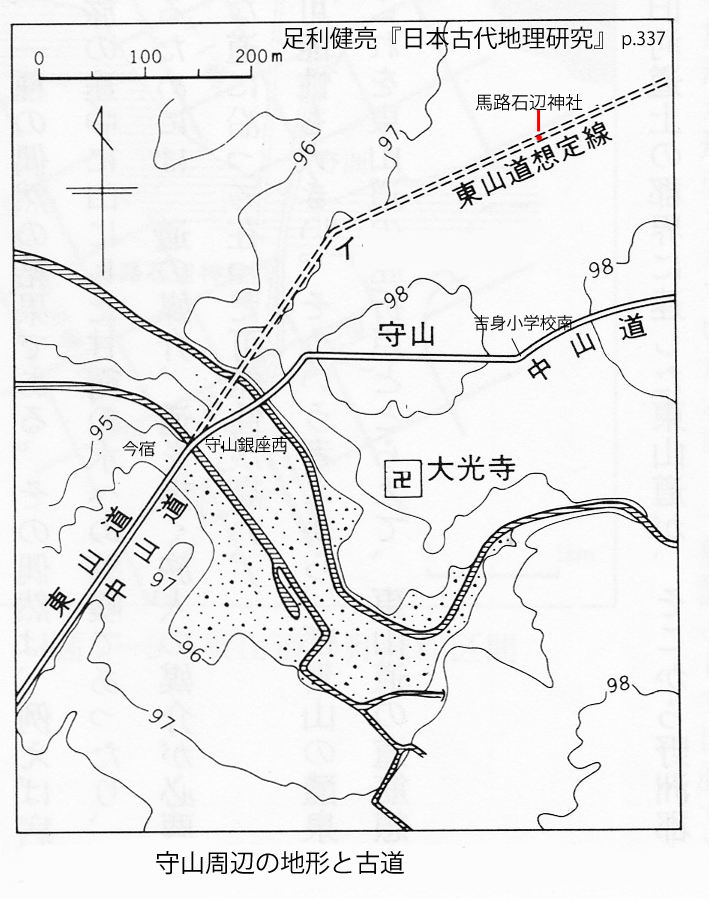

鏡の里から郡界を越え野洲郡に入る道は丘陵地であるためか神崎郡、野洲郡の条里に従わないようである。東山道は下図のように最短距離で馬路石辺神社を目指す。つまり、この区間は地質条件や野洲川の氾濫で安定した条里が設定しずらかったのかもしれない。

余談になるが、鏡神社から約800m中山道を西に進むと道の左側に平宗盛終焉の地(宗盛塚)がある。現在、旧跡を示すのぼりが立っているので、見落とすことはないが往時は鏡の里を出るとうっそうとした山であった。不気味な池の前に引き立てられ、死を告げられた平宗盛父子の胸中はいかばかりであったろうか。『近江名所図会』にある「蛙(かわず)鳴かずの池」と「首洗い池」は埋められてしまった(※蛙鳴かずの池は2021年に史跡が失われることを惜しんだ地元有志によって復活した)。

平家終焉の地 野洲市大篠原 (現地案内板)

壇ノ浦の戦いで敗れた平家一門はことごとく入水したが、建礼門院、平家最後の総大将の平宗盛、その子清宗らは捕えられた。宗盛父子は源義経に連れられ鎌倉に下ったが、源頼朝に対面した後、再び京都へ送り返される。

『平家物語 巻第十一「大臣殿被斬』の段によると、京都へ上る途中、ここ篠原の地で、義経は首を持ち帰るため宗盛と清宗を斬った。首は京都へ持ち帰り、胴はこの地に葬られたが、せめてもの情けから父子の胴は一つの穴に埋められた。この地が「宗盛胴塚」とよばれる所以である。

かつては、胴塚の前まで池が広がっており、首を洗ったことから「首洗い池」と言われる。また、父子の無念が通じたのか、この池では蛙が鳴かないと伝えられ「蛙鳴かずの池」と呼ばれている。

野洲には『平家物語』に登場する白拍子「祇王」が、水不足に苦しむ故郷の村人のために、宗盛の父、清盛に願い出て用水を開いたという伝説がある。その流れは祇王井(祇王井川)と呼ばれ、今も広大な田畑を潤しており、宗盛の最期とともに平家の栄華盛衰の物語を伝えている。

令和三年六月 滋賀県野洲市観光物産協会

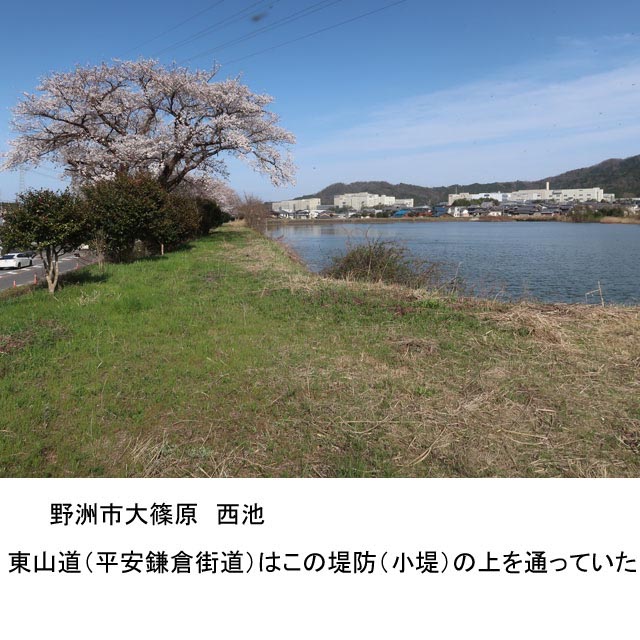

さて、これから街道を西に進むと南の山手側に池が多いがこれは何故だろうか。西池のあたりに来ると小堤という地名が残る。はっきりした記録はないが、この東山道の路床そのものが盛土の上に築かれているように思える。山から流れる水はこの路床が堤防となり、盛土の土を取った穴は池となった。蛙鳴かずの池、東池、西池などは大雨時の山からの奔流を遮断し、同時に灌漑用溜池として水を調整する役割を持っていたと考えられる。古代の土木技師たちは道路と治水の一石二鳥の効果を狙って道路を計画したのではないだろうか。琵琶湖東岸の地理的環境と東山道、平安鎌倉街道の関係については別ページでも述べた。

野洲郡の篠原駅家として野洲市大篠原と小篠原が候補として考えられているが、桑原幸徳氏によれば小篠原には野洲郡衙と思われる小篠原遺跡があり、駅間距離から言っても、こちらのほうが駅家の条件を備え、また倭名類聚抄の野洲郡にある郷名リストからも篠原駅家は小篠原であることが推定できるとしている。(『古代日本の交通路Ⅱ』p.2、大明堂)

<鎌倉時代、紀行文(海道記、十六夜日記)に見る野洲川の情景>

(海道記)時は貞応二年4月4日(1223年5月中旬)、田植えの準備を行なっている季節である。平安時代の農村の様子を実見した記録ではないが、農村は200年たってもそれほど変わっていないのでこのような風景が続いていたのではないだろうか。

『田中打過ぎ民宅打過ぎ遥々とゆけば、農夫双立て?(あらた)をうつ声、行雁の鳴渡が如し(田を打時は双立て、同く鍬をあげて歌をうたひてうつなり)。卑女うちむれて前田にえぐつむ、存外(おもは)ぬしずくに袖をぬらす。そともの小川には、河傍(かわぞい)楊に風立て鷺の蓑毛うちなびき、竹の編戸には、卯花さきすさみて山郭公(ほととぎす)忍びなく。かくて三上の嶽を眺て、八洲河を渡る。

いかにして澄やす川の水ならむ世わたる斗(ばかり)くるしきやある』

更級日記の一行はここを現在の暦で冬の12月初旬に通過している。この時期に近い紀行文が十六夜日記である。阿仏尼は守山を11月28日(グレゴリオ暦)早朝に出て野洲川を通過している。

(十六夜日記)『今日は十六日の夜なりけり。いと苦しくて、うち臥しぬ。いまだ月の光かすかに残りたる明ぼのに、守山を出でて行く。野洲川渡る程、先立ちて行旅人の駒の足音ばかりさやかにて、霧いと深し。

旅人も皆もろともに先立ちて駒うち渡す野洲の川霧』(十六夜日記)

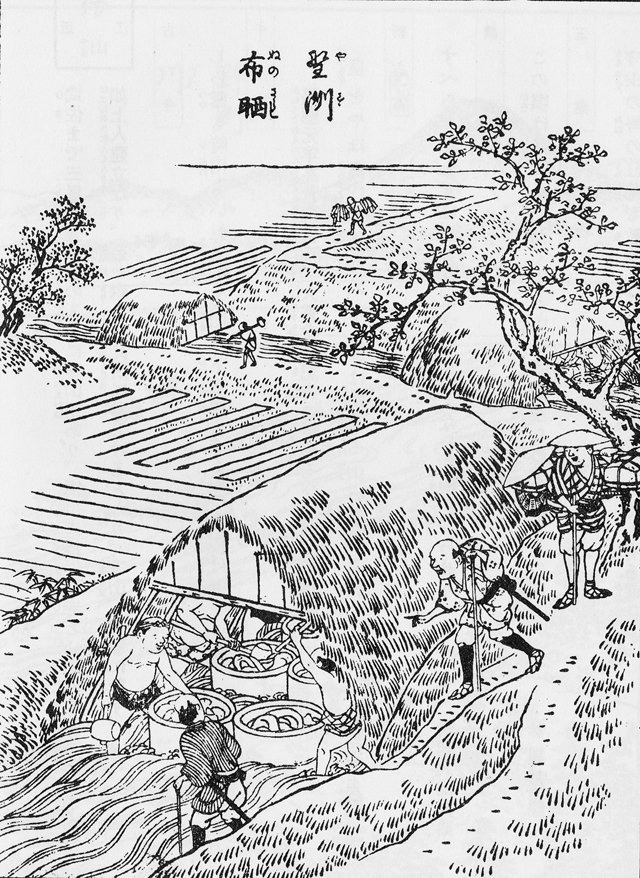

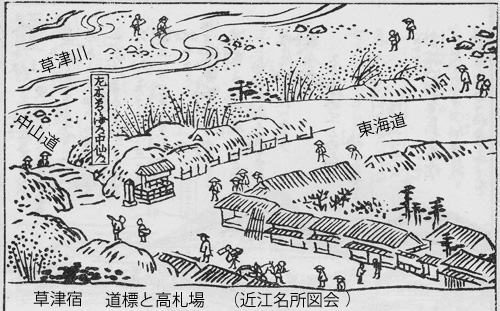

近江名所図会より。江戸時代になると橋があった。

近江名所図会より。江戸時代になると橋があった。

<十輪院>

野洲川橋のたもとにお堂がある。お堂の横に芭蕉句碑がある。黄檗宗、十輪院という。明暦3年(1657)徳允居士により開かれた。立入氏の祖で代々お堂を守ってきたそうだ。この堂の前には灯籠が両岸にあり、夜間旅人が道に迷わないよう灯されたという。上の野洲川の近江名所図会の中にも守山側の灯籠が見える。

<芭蕉句碑>

野洲川や身は安からぬさらしうす 芭蕉翁

野洲晒は麻布を白くさらす「布晒」を専門に行っていた、その一工程に、川の中にすえた臼に布を入れ杵でつく作業がある。冬に冷たい川に入って杵をつくのは晒の仕事のなかで最も重労働であり、その苦労がしのばれる。

<栗本郡>

野洲川をこえ栗本郡、守山に入る。鎌倉時代には守山に宿があったが平安時代には小規模な集落があった程度だろう。中山道(東山道とほぼ同じ)に沿って南下する。

<馬路石辺神社>

馬路石辺神社は式内古社であるだけでなく、歴史地理学上、東山道設計の重要中継点として注目されている(足利健亮『日本古代地理研究p.338』)。篠原の項で述べたように野洲郡を一直線に鳥籠駅まで結ぶ東山道は、この神社裏の野洲川自然堤防上の目印たとえば杉の大木を目印に建設された可能性が考えられる。

馬路石辺神社(現地碑文)

素戔嗚尊(天照大神)の弟神

大已貴命(おおくに主神の一名)

御神徳

素戔嗚尊・大已貴命の御神徳は宏大無辺で、この地上の自然界・人間界の宿命、現世の罪、隠世に対する恐怖、疾病を始め萬の苦しみ不幸からの救いと導き、農業工業商業すべての産業の発展、厄除、交通安全、安産、縁結びの神として、世の中の幸福増進を図る人間生活の守護神である。

由緒

当神社の創建は、白鳳朱雀年間(皇紀1310年頃西暦650年頃)何れも戌年に、この羽賀の地にご降臨になり、田中大明神と崇められ往古より例祭は四月第二の戌の日に執行され、渡御の神賑わいとして五穀豊穣の古式大踊が奉納された。慶長年間、祭礼の際氏子間に闘争があり、神輿を破損し羽賀の田に埋め、神輿塚と称し祭事が営まれてきた。

当社が田中大明神・田中天王と崇められるのは馬路郷田中荘(今の吉見・守山・播磨田・金ヶ森・小島・市三宅等)の総鎮守にして、この森を「天王の森」「鶴の森」と称した為で、平安朝の延喜式神明帳の中に見える古社であり、この社の神使は、白犬とされる。

元亀天正の頃、この付近軍馬の蹄に汚され、社殿・神宝・古記類等を焼失、現在の社殿は江戸末期に再興され明治十四年郷社に列せられる。

<街道屈曲点の泉は名泉となる>

古代の旅において水場は非常に重要である。街道は水場をつなぐように自然発生的に、あるいは計画的に建設される。水場の中でも湧水は特に大切にされる。衛生的であり流出量の変化が少ないからである。このため湧水の場所は街道の結節点になることが多い。守山宿にも古くから甘香池という醴泉が存在した。

足利健亮氏はここに着目し、古代道路探索のヒントと考えている。少し長くなるが東山道、醴泉についての見解を以下に引用する。

『日本書紀』持統天皇八年(694)三月の詔に、

「醴泉、近江国益須郡の都賀山に涌く。諸の疾病、益須寺に停宿りて療(おさ)め差(い)ゆる者衆(おお)し」とある。ここにいう醴泉は守山市街大光寺の南にあった甘香池であるという考えが、すでに古く『近江輿地志略』に述べられている。同書の見解を受けて、『守山市史』は、

「書紀に記す醴泉は、同書編纂のときの用例からすれば、単に美泉の意味であって、潤の嘉きを形容したにすぎないと理解したい。したがって、古来、鉱泉の一種として考えられてきたことは、後世の潤色から誤り伝えられたものであろう。古い野洲川の自然堤防で都賀山は長い森林であったと思われるが、そこには各所に地下伏流が地上にあらわれ、醴泉が涌き出ていた事であろう。開発が進行し、地下伏流が低下してしまった最近まで、その名残を残していた」

と、都賀山ならびに醴泉に対する適切な解釈を示している。下図に96mあるいは97mの等高線で示される旧河道は、その保有する豊かな地下水を、このあたりで湧き出させたと見ることには、合理性がある。湧き水は本来どこのであってもおいしいが、それが名泉になるのは、一種の偶然の結果である。その偶然は、たとえば病気の治癒と水を飲んだ時期との一致であったり、あるいは疲れた旅の途中に口にした甘露の水への感嘆であったり、さまざまであろう。そして、名泉の名が一躍して各地に伝えられるためには、道の媒介、道を歩く旅人の媒介が必要であった。つまり、道に沿う泉は名泉になりやすく。名泉は主要な道に沿って在った可能性が高い。しかも屈曲点は、行旅の節目であり、休息の場であった可能性も大きい。(『古代地理研究』p.337(大明堂))

尚、『近江輿地志略』(寒川辰清、享保19年)によれば益須寺は、現在の大光寺であると述べている。とすると以下の現地案内板に言及される遺跡は益須寺とは別の寺院なのであろうか。さらなる調査を待ちたい。

益須(やす)寺跡候補地(現地案内板)

『日本書紀』持統天皇七年(693)十一月「奈良の都から僧二人を遣わして、近江国益須郡の醴泉を飲ませた」とあり、さらに翌八年三月己亥条には「醴(こさけ)の泉が近江の益須郡の都賀山から湧き、病人が益須寺に宿泊して治療した」、泉の水が容器に効果があったので水田四町、布六十端を寺に献上した」などの記載があって、国史上に益須寺が登場する。益須寺の位置については、江戸時代から検討されてきたが、昭和四十年以降の発掘調査で七世紀後半の瓦が吉身町の上野(野神)を中心とした周辺で多量に出土することから、現在ではこの交差点(吉身小学校南)の東側約百mあたり、二百m四方の範囲が有力である。なお瓦は奈良県法隆寺式の素弁蓮華文や複弁蓮華文などの軒丸瓦や唐草文、重孤文の軒丸瓦や布目のある瓦が出土している。

中山道

中山道は、もとは「東山道」と呼ばれた古い道を織田信長や豊臣秀吉が修理した後に、徳川家康が整備したもので、正徳六年(1716)までは中仙道とも表記されていたが、改めて中山道と表記された。守山宿は、起点の江戸日本橋から数えて六十七番目の宿場であった。

この交差点(吉身小学校南)辺りは吉身村で、守山宿の加宿の東端にあたり、松並木があったが、昭和三十年代に伐採された。平成六年、道路改良工事に伴って中山道の両側を発掘調査をしたが、中山道の幅はは現在の道幅とほぼ同じと推定され、その両側には水田が広がっていたことがわかっている。

平成七年四月 守山市

願立寺

願立寺は浄土真宗大谷派に属する寺院です。当寺に伝わる古文書によれば、創建の時期は定かではありませんがその歴史は古く、もともとは天台律宗の寺院でありました。

室町時代中期、時の住職[山中左近入道}が、近江の地に法難を逃れ滞在していらっしゃいました浄土真宗8代門主[蓮如上人]と出会いその教えに感銘を受け、文明3年(1471年)に当寺の宗旨を天台律宗から浄土真宗へと替え、自らの僧名も[周玄]と改めました。古文書には周玄と蓮如上人との交流の跡がいくつか残されています。

その後、織田信長と対立する戦国の乱世、明治の廃仏毀釈など様々な苦難を乗り越え、現在まで歴代の住職と門信徒がお念仏の教えを守り抜いてきた寺院でございます。

現在ある本堂は江戸時代後期の文化8年(1811年)に再建されたと伝わっています。

当寺は令和4年(2021年)、周玄が浄土真宗の寺として創設してから550年を迎える事が出来ました。

<十王寺(えんまさん)>

焔魔堂十王寺略縁起(現地案内文)

五道山十王寺(えんまさん)は焔魔堂町の地名由来のお寺です。

元々は、比叡山の一院(南院)でありましたが、信長の軍勢により境内も人馬の通路となって中山道になりお堂と鐘楼が道の左右に分かれてしまいました。

寺域は、今の四倍以上ありました。

開基は、嘉祥二年(西暦849年)で参議小野篁の手による十王と倶生神が安置され十王寺と名づけられました。

小野篁は、百人一首にも(参議 篁として)「和田原八十嶋かけて漕ぎ出んと人にはつげよあまの釣りぶね」

と隠岐国に配流されたときに詠んでいます。

小野篁は小野妹子の末孫参議峯守の子で甥には日本三蹟の一人小野道風がいます。

小野篁の滅後に堂内より十王が居なくなり倶生神一体が残りました。

村人は、驚き十王は冥途に帰られたので、せめて倶生神はこれを受けて残り十王寺のご本尊になりました。

現在、お堂に安置されている十王像は、日野の信楽院から寄付をうけたもので居なくなった古像の後を補っています。

小野篁は朝廷に仕えながら、常に閻魔界に往き来していたので大和国大和郡矢田寺の満米上人を閻魔王宮に案内して現世・来世の紹介をしました。

満米上人は閻魔王より受戒を受け地獄に於いて衆生に代わって火の中に在ったお地蔵様を拝み、現世にて地蔵菩薩を刻み脇侍としました。

村人はお礼に米俵を贈りました。村人から贈られた米で寺の米櫃が常に満杯であったことより満米上人と言われました。

弘安二年(1279)時宗の祖、遊行上人一遍が焔魔堂を拠点に布教活動を行いました。

「南無阿弥陀仏」の六字の額は一遍上人のご真筆で、京都誓願寺の額と同筆で<門外不出>の額であります。

嘉永三年(1850)開基千年を五年を記念して大行明顕寺の信暁上人により十王の額等が寄進され本堂に掲示しています。

昭和五年(1930)には、大坂天王寺区高津寺町の高津山報恩院第十二世孝教上人の夢枕に『小野篁』が現れ[近江国物部村焔魔堂の十王寺を再興せよ]との仰せに、報恩院と信徒の<大阪洗心会>・<瀬戸内の家島洗心会>より建設資金を寄進する事と致しました。自治会(当寺地下)において十王寺をお守りする様誓約を促し、その際自治会も約束したので当寺の焔魔堂住人が建設に携わり昭和六年十月に完成しました。 焔魔堂自治会館が出来るまでの間、集会所として利用されました。

ご本尊:倶生神(小野篁作)

脇侍:閻魔大王・地蔵菩薩(満米上人)

上の地形図は大正11年測図の2.5万分の1湖東南部である。守山から南部の街道には不明の点もあり、細部については『草津市周辺の東山道、鎌倉街道と近江国府、勢多駅家、野路岡田遺跡の関係』のページで論じた。

上図のように古代東山道は瀬多駅から近江国府を経由し北東方向に向かう筈であるが、後世の中山道は丘陵部を縫うように通り、古代駅路の特徴である直線性を欠いている。足利健亮氏は近江国府から現在の南大萱(現在の草津市大萱3丁目)まで北上しそこから転針して直線的に現在の矢倉に向かい、さらにここで再転針して守山に向かうコースを考えている。しかしこのルートは現在草津市野路のあたりで痕跡が不明瞭となり、当初の東山道がどのように中山道ルートに収束していたか定かでない。

<大宝神社>

大宝神社は中山道筋に鎮座する。由緒によれば相当古そうだが式内社ではない。この地域は綣(へそ)村という地域にあるが、これに因んだ芭蕉の句があり、句碑が街道に面して設置されている。因みに「へそ」は臍ではなく紡績の道具らしい。

大宝神社由緒(現地案内板)

素戔嗚尊、稲田姫命

当神社は、大宝元年(701)疫病流行の時、小平井村信濃堂(しなんど)に降臨され、村人たちが霊仙寺村を経由して綣(へそ)村の意布伎神社(現在の追来神社)境内に鎮座されることにより疫病が鎮まったと伝えられている。

このとき社名を大宝天王宮と称し、正一位とされた。広く50余郷信仰の総社と称され、翌年より健康を授かろうと例大祭を4月初子(はつね)の日と定めた(現在5月4日)。同年に今宮応天大神宮の神号勅定。858年~867年(貞観年中)より天台宗融合の両部神道となる。

永享5年(1433)将軍足利家が上鈎村に陣を置き天下可抽を祈願し、311石の地頭を寄進の後に、近江守護職佐々木氏に境内整備、修理等を命じ、徳川将軍家により当地を知行地とした渡辺氏なども社殿修理などの継承を怠らなかった。

神主職は、この地方の名族小槻氏の世襲であったが、万治元年(1659)より片岡氏(足助氏)に委ねられた。元禄6年(1693)より別当神応院と称する社僧が運営にあたった。

境内は、正徳3年(1713)の資料から本殿を中心に境内社が34社、建物は神宮寺の様相にて三重塔大日・薬師堂・鐘楼堂等々が建ち並び当時の荘厳さをうかがい知ることが出来る。中仙道向の大宝山仏眼寺派神宮寺となっていた。慶応4年(1863)神仏分離令により仏教色を一掃し社名を大宝神社と改称、現在に至る。

芭蕉句碑の由来

この句碑は、栗本郡唯一の芭蕉の句碑です。元禄三年(1690)頃、関東、北陸方面に旅した帰りに綣村の立場に足をとどめ、旅の余韻と惜春の情を托して詠まれた句と云われています。

「へそ村のまだ麦青し春のくれ」 はせを

句意は「ずっとあちこちと旅して歩いてきたが、ここ綣村あたりの麦はまだ青い」種蒔きがおくれたのか寒かったのだろうか、もうまもなく春も暮れようとしているのに‥。というものです。芭蕉の句碑は、滋賀県内に九十三本を数えますが、この句は芭蕉の句の存疑の部に入れられて今後の研究課題の一つとされています。

平成十二年(2000年)

創意と工夫の郷づくり事業により移転整備 綣行政区

<中山道とJR線交差>

旧中山道は渋川でJR線と交差する。栗東方面から来る場合、葉山川橋の信号を過ぎ約100mで線路脇に、「草津宿」への通路を示す小さな標識があるが、見落とさないよう注意が必要である。非常に狭い部分があり歩行者専用で自転車通行不可。

<光明寺> 由緒記

当寺は鎌倉前期の貞永元年(1232)に天台宗の道場として、現在地に天台僧智観により創建され、號称寺と称した。

嘉禎元年(1235)真宗の開祖親鸞聖人が関東より京への途路大衆の為に当寺にて法をとかれ、以来しばしば逗留された。

このような履歴のもと本願寺第八代門主蓮如上人も近江教化に努められたが、念仏の教えが盛んになった為、寛政六年(1465)比叡山の僧徒たちが本願寺を襲い、破却した。

このため蓮如上人は金ガ森(守山市)の道西の元に逃れる途路、当寺第十代津田近江守昌国が上人を当寺に包い、僧徒の追走を阻むことがあり、その後蓮如上人はしばしば当寺にてご化導された。昌国はその化導により上人の弟子となり、法名光念と賜り、本願寺に帰属する。

室町時代後期の戦乱で灰燼と帰し空地となっていた当地に天正二年(1574)当寺第十三代了承が本堂を再建し新たに妙心寺と号す。

徳川秀忠時代の元和元年(1615)西本願寺第十二代門主進如上人より、当寺了甫に光明寺の号を賜る。以後本山の別院となり、渋川御坊と称され膳所藩の藩主名代として触れ頭寺院の役割を果たし、飢饉の時は水奉行としての役割を代行したりした。

明治維新により寺院制度の改革により明治十三年(1880)一般末寺となり真宗興正派に属し現在に至る。

寺宝(1)絹本金泥阿弥陀如来像

(2)石造五重層塔一基

平成十七年五月建立

<旧草津川天井川遺構>

草津川は江戸東海道と中山道の分岐点として重要地点であった。ところが草津川は浮世絵に見られるように普段は小川で渡るに苦労はなかったが、出水時には大きな災害を引き起こしていた。その様子は後に示す起工願書に述べられている。また天井川自体も江戸時代を通じて交通の障害であった。明治になり河道の下にトンネルを通す気運が高まり、遂に明治18年にトンネルが完成し積年の問題が解決された。しかし、戦後には交通量の爆増に伴い、900mほど南に河道そのものを付け替える工事が行われ、2002年に草津川放水路が完工した。元の河道は廃川となり現在草津川跡地公園として活用されている。

草津川ずい道(トンネル)の由来(現地案内板)

草津川トンネルは草津川が天井川であったことから出水に悩みまた通行にも不便をきたしていたことから、従来の堤防を上り川越のルートから草津川にずい道を掘って、人馬・通行の便を図ろうと計画し、ときの大路村戸長長谷庄五郎は明治17年(1884)8月24日付けで中山道筋草津川ずい道開削新築事業起工の儀願書を県令(知事)中井弘あて提出した。

これが容れられて明治18年12月4日総工事費7368円14銭9厘を以て着工された。

翌明治19年3月20日の突貫工事で完成した。

構造はアーチ式煉両側石積みで長さ43.6米幅4.5米のずい道が造られた。

同年3月22日より旅人通行の事、車は3月25日より、馬車荷車は4月5日より従来左方斜めに堤防をのぼって川を渡り大路井村側で右方へ下った。

中山道の川越は廃止され、車馬の通行はきわめて容易になった。

中山道筋草津砂川ずい道開削並に東海道筋大路井村新道改築事業起功の儀願書

栗太郡草津村と大路井村の間宇砂川たる。平日干川にして風雨少しく強ければ頓(にわか)に出水し動もすれば暴張堤防危く、殊に大路井村と草津村との間に於て東海中山両道の渡場ありて、平素は干川なれば通行便利のため両渡場堤上より四、五尺斗り(ばかり)切下げあるを以て出水毎に両村民之が防御に困却致し候ば、外川添村の比にあらず候。且亦出水毎に土砂下りて川床自今平地より直に径弐丈余も高ければ、年々道路修繕相成候と雖ども高砂川にして人馬通行の難所たるは衆人の熟知する所に御座候。之が為村民の労苦費用も又少なからざるに付、今般東海道筋を本村字新屋敷より中山道筋本村字北ノ町へ新道を開通し、而して中山道筋を本村より草津村へ草津砂川にずい道を開さくする時は、人馬通行の便利能くすべき義に付右工事費の内へ本村有志者より金五百円支出仕る可く候条何卒全て公費を以て右事業御起工相成り度、別麁絵図(そえず)相添え此段願奉り候也。

栗太郡大路井村有志者総代、長谷重兵衛・平井綱男・中野清蔵・長谷庄五郎

明治17年8月20日

滋賀県令 中井 弘殿

<近世中山道・東海道分岐点>

市指定文化財

道標 右東海道いせみち、左中山道美のじ 一基

ここはかつての日本五街道の最幹線で東海道と中山道との分岐点である。トンネルのできるまではこの上の川を越せば中仙道へ、右へ曲がれば東海道伊勢路へ行けた。しかしこの地は草津宿のほぼ中心地でこの付近は追分とも言われ、高札場もあって旅人にとっては大切な目安でもあった。多くの旅人が道に迷わぬよう、また旅の安全を祈って文化十三年(1816)江戸大阪をはじめ全国の問屋筋の人々の寄進によって建立されたもので高さは一丈四尺七寸(4.45メートル)で火袋以上は銅製の立派な大灯籠であり、火袋以上は、たびたびの風害によって取り替えられたが、宿場の名残りの少ない中にあって、常夜灯だけは今もかつての草津宿の名残をとどめている。

昭和48年10月15日指定

草津市教育委員会。 昭和51年贈 草津ライオンズクラブ

<常善寺>(現地案内板)

当寺は天平七年(735)、良弁の開基と伝えられる古刹である。その後、建治二年(1276)に叡尊上人が中興すると伝える。現在の本尊である木造阿弥陀如来及両脇の三尊は、台座蓮弁ほか各所の墨書によって、建長三年(1253)から康元元年(1256)にわたって造像されたと思われ、宋様の影響を受けた像と考えられている。重要文化財。また、同三尊像の背面の壁には二十五菩薩が載金を用いて細密に描かれている。三尊と同時期の作で、一具となって阿弥陀の来迎を表している。

草津宿太田家の絵巻によると、慶長五年(1600)の関ケ原合戦に勝利した徳川家康は、八幡(近江八幡市)から近江路を上り九月十九日に草津・常善寺に宿陣。そのときの寺の客殿は、鈎の陣で足利義尚公が出陣した御殿や客室を遺命によって当時に寄進されたものであったとされている。在陣はわずかであったが、敵将石田三成を捕らえ、家康公は大いに悦んで住僧一秀を召し、田畑五十石を与えた。また、家康は草津が東海道や中山道の要地であることから、宋一秀の傍らに控えていた太田家も、草津の地の発展に力を傾注することを申し付けたとある。

<立木(たつき)神社>

近江名所図会より

札の辻にあり。「正一位立木大明神」の額あり。藤を以て神の愛樹とす。春日明神を祭るともいへり。神事に射(流鏑馬?)あり。是郷中の格ありて、良家賤民の分際を分明にす。

附言 烏丸光廣卿[東路記]に云わく。やをら草津を通るに、道の辺に、東に向かひたる鳥居見えていと木深い森あり。里人に問へば春日勧請と申すに、ふしをがみて

神もまたいづくをさしてわがならんこれも春日の森とこそきけ

私に曰ふ。この地の駅舎(草津宿)に藤家某といへるあり。其家今既に十三世にて家号を藤屋と称するも、又地産の縁あるに似たり、姓を駒井といふ。是又古名なり。草津より守山までを駒井野といへり。また此家に秘蔵する化石あり。是は栗本郡の栗の大木のなる所なりとて、これに亜相中山君の記並びに黄門日野君の詠を賜はる。

<現在の草津川(草津川放水路)>

前記の通り明治時代にトンネルが掘られ交通は各段に改善されたが、現代の交通量をさばくには能力不足で2002年7月に草津川下流部は付け替えられ、天井川に対する抜本解決が図られた。

野路

更級日記とほぼ同時代に書かれた増基の『遠江の日記』に、ほぼこの地域と思われる岡田の原が登場する。平安時代中期には野原しかなかった。

『 岡田の原といふ所をめぐるに、

憂き名のみ生ひ出づるものをひばり上がる岡田の原を見捨ててぞゆく』。

野路という地名は鎌倉時代の『東関紀行』に登場する。ここに描かれた野路にしても後世繁栄する野路宿を思わせるものはなく文字通り野中の一本道であった。一方、鎌倉時代には野の一角に宿泊施設?がもうけられていた(野路岡田遺跡)が遺跡の性格はいまだ明らかでない(JR南草津駅西側東山道記念公園あたり)。

『このほどをも行すぎて、野路といふ所にいたりぬ。草の原露しげくして、旅衣いつしか袖のしずくと心ぼそし。

東路の野路の朝露けふやさは たもとにかゝるはじめ成らむ』

平安・鎌倉時代の街道は、多少起伏があっても安定・確実な道を選ぶので、既に低地の大萱から直線状に発する東山道は放棄され、丘陵の縁を通る中山道ルートに変更されていたと推測される。言い換えれば勢多ー野路間の江戸時代中山道は鎌倉街道を踏襲していることになる。

野路には上記地形図にあるように昭和の時代まで初期の東山道ルートと思われる場所に狭間(ざま)池(約2万㎡)があったが、JR南草津駅開業に伴う再開発事業で埋め立てられた。現在は画像のように近代的都市空間に生まれ変わったが、鎌倉時代迄はあたり一面は野原で、南草津駅周辺は湿地帯か沼であった。池が掘られ排水路が整備されたのは室町時代以降のことだろう。各時代を生きたご先祖達が、少しずつ荒野を人の住める土地に変え、子孫に伝えてきたことに感謝したい。

近江国府

近江国府は発掘調査で位置が確定している。この国庁の存続は他の諸国と同じく、おそらく平安時代中期までであろう。地方統治が中央集権的統治から受領制により、地方分権統治に変わる段階で、ミニ宮殿的施設は不要になっていった。この段階に至ると災害や火災で損壊しても、そのまま荒廃に任せたと考えられる。菅原家一行がここを通った時には既に役所としては機能していなかったのではないだろうか。

史跡 近江国庁跡(昭和48年3月15日指定)現地説明板

国庁は律令という中国の法律制度にならって、天皇を中心とする統一国家を作ろうとしたところに、全国68ヶ国にそれぞれ設置された役所で、近江国庁は奈良時代前半(今から約1300年前)に置かれ、平安時代後半(約800年前)まで存続したようです。

ここでは都から派遣された国司(現在の知事のような役職)を中心として、徴税・裁判・軍事など今でいう県庁・警察署・裁判所・税務署として近江国の統治と都との連絡に当たっていました。

国庁は、前殿・後殿と東西の脇殿という建物を中心に、門や築地などからなり、東西二町(約216m)、南北三町(約324m)の区画をいいます。また、その外側には九町(約972m)四方の広がりをもつ規格化された街路が広がっています。これを国府と言い、役所の所在する市街地にあたるものです。

近江国庁は日本で初めて古代の地方政治の中心地である国庁の全容が明らかになった遺跡です。

・遺跡地遺構説明板

国庁の中心となる成長の西側にあたるこの付近は、奈良時代(およそ1250年前)に国庁を建設する際に、元は谷地形になっていたところを整地し、平坦な土地を造成して利用しています。

整地した場所には数党の掘立柱建物が建築されましたが、ここに表示した2棟の建物は、その中でもかなり規模が大きいものです。

また、2棟の建物の西側には、区画のための塀が築かれていました。

・「木製外装基壇」遺構説明版

国庁の東側の区域には、築地塀で囲まれた区画があり、その中の中心的な建物が、この場所に建てられていました。発掘調査で確認された建物基壇の痕跡からすいていすると、東西23.9m南北13.3mの範囲に土を積み上げ、その周りに板を立て並べて建物の基壇を築くという、全国的にも類例の少ない工法が用いられています。この「木製外装基壇」の上に、かわらぶきの大型建物が建てられていたようです。

平成元年三月 滋賀県教育委員会

建部神社

建部神社は延喜式内社であるから平安中期には当然この地にあった。菅原家の家族も勢多の橋に向かう途中、ここに立ち寄り、ここまで無事帰還できたことに感謝の祈りをささげたことだろう。

<現地案内板>

瀬田神領の地に鎮座以来1300余年の古社で「近江一の宮」として知られる由緒ある大社。文武両道に優れた神、日本武尊と大国主神を祀り、出世開運、縁結びの神として古くからから崇敬が厚い。

境内には重文の石灯籠一基、また重文の女神坐像三体は、宝物殿に納められている。

なお、大津三大祭の一つ船幸祭は8月17日に行なわれる。

※神領:近江国(滋賀県)一宮の建部大社の門前に位置し、その神領田(神領)となったところから、神領という地名がついたといわれています。建部大社は、天平勝宝七年(755)現在地に遷座したと伝えられ、源頼朝をはじめとして多くの人々の信仰を集めていました。 大津市

滋賀郡に入る

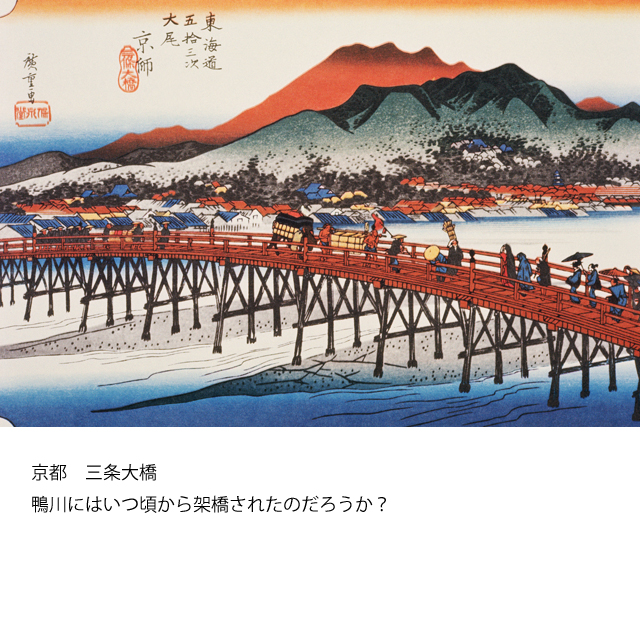

勢多の橋は既に壬申の乱当時に存在し、その後たびたび落橋したが、その都度架け替えられている。その位置は現在の瀬田橋よりやや下流(山側)で橋桁の基礎遺構が発掘されている。勢多川を渡れば滋賀郡である。平安時代に菅原家一行が通った時には橋は崩れていたので舟で渡ることになった。向こう岸に渡り瀬田川沿いに歩けば当座の目的地粟津に到着する。

近江国分寺跡

近江国分寺は奈良時代(8世紀中頃)に、甲賀郡の信楽に建てられたが、その後いくつかの経緯を経て、平安時代の弘仁11年(820)に至り、近江国司の請願で石山の国昌寺が国分寺にあてられた。その伝承地ということで、近江国府の西側にある丘(現在地名、光が丘)に昭和11年(1936)滋賀県により「近江国分寺址」石碑が晴嵐小学校内に建てられた。しかし、発掘調査は行われておらず、ほかにも瀬田廃寺等の候補地がある。いずれにせよ、この国分寺は寛仁元年(1017年)に火災で焼失したので、菅原家一行が帰京した時には存在しなかった。

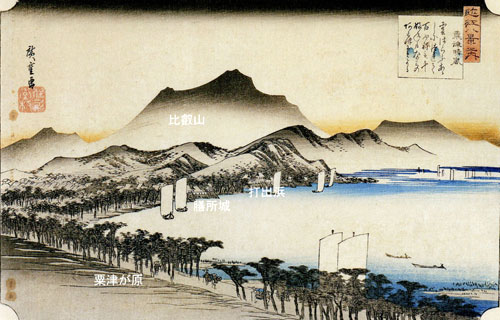

粟津

更級日記、菅原家の一行はいよいよ京を目前とする粟津に到着した(現代の大津市膳所)。一家はここでしばらく逗留するが、平安時代の粟津は具体的にはどのような地域だろうか。

粟津は日本書紀(壬申記)にも登場する古い集落である。そこには粟津の原、粟津の岡、粟津の市などの地名が見える。この集落は地理的位置から琵琶湖の水運、漁業の港として近江朝の食糧基地的性格を持っていた。そこから膳所という後世の地名も生まれた。近江朝が滅亡した後もその機能は継承された。特に平安遷都後は殷賑な集落が営まれていたことは想像に難くない。菅原家一行は上総から持参した産物のほか旅の途中で入手した各地の産品を入京後に必要な物品に替えたり、新たに購入するために市に近い場所に宿泊したのではないだろうか。粟津の市は日本書紀、壬申記に見られるように7世紀から開かれていた。その現在地について具体的手がかりはないが、地形から湖岸に程近い大津市御殿浜あたりではなかろうか。菅原家一行は、その地の市を取り仕切る有力者の屋敷に宿を借り、入京の準備をしたと考えられる。

<延喜式内社 石坐(いわい)神社由緒>現地案内板

当社は、天智天皇八年旧九月九日神奈備山(御霊殿山)の磐座に湖中より龍灯が飛来し、御神託のまにまに勅使を遣わし、大石の上に小祠を建てて祭祀なされた。

壬申の乱ののち、持統天皇朱鳥元年旧五月一日粟津の王林の地・石坐野(膳所石神町)に八大龍王宮(豊玉比古命・彦坐王)と正霊天王宮(天智天皇・大友皇子・伊賀宅子媛)との両殿が創建された。

正霊天王宮は光仁天皇(宝亀)四年(773)旧十二月三日正一位勲一等を授けられ、鎮護国家の神社なりと勅語があり、翌五年十二月三日勅会の祭礼が行われた。

十二月三日は天智天皇崩御の日に当るからである。

承和二年(835)旧十二月三日宣旨あり

近江国志賀郡石坐の庄 石坐神宮社

勅願の儀、遂に修造の功為り天下泰平を祈り奉るべし

按察使 藤原良門

この時、累代社務を継承奉仕せし、現法伝寺の大友氏公閣上人御坊は正霊天王宮の別当職に任ぜられた。

建久三年(1192)右大将源頼朝上洛の途次当社に御寄進があった。

建保二年(1214)旧五月一日神殿再建の折り、左近衛中将藤原資平を勅使として差遣わされた。再建は粟津原の合戦により社殿焼失されたことによる。

文永三年(1266)旧八月二十九日神主、佐々木八郎左衛門尉守安は社殿を湖辺に遷し、さらに社殿を造営した。今の社殿である。

守安は大友与多王の遠孫であるが佐々木氏を称した。

その棟札は 捌宮 棟上 神主 佐々木守安

大工 藤井為弘・藤井宗貞

当時は、捌宮(はちぐう)と称し粟津八宮とも言った。八代竜王神のことである。

この時も粟津の合戦により社殿が焼失したのであり、当時の相模川流域の和田、膳所両社にかけても戦火が及んだようである。

弘安年中(1278)皇子御病気で医療効なく当社に祈願され南郷の青山孫左衛門が高木の埼(石坐神社前)網を曳き一尺三寸余の大鯉を得たので之を献じたところ御平癒なされたので勅使を派遣し奉幣なされた。

応仁の乱(1467)に当社も歴代所伝の古文書神宝など多く焼失した。

天文三年(1534)法伝寺住僧からから承和依頼一条院滋賀寺(法伝寺)が兼掌していた社務を小西氏・江坂氏に譲られた。

慶長五年(1600)関ケ原の後に大阪軍が来て神域に陣し敗軍に及んで火を放つ時に八大龍王宮は災を免れたるも正霊天王宮並びに拝殿と社務所他二棟など神門・廻廊ともに上古より伝わる古記録・宝物消失する。

当社は、その後明治維新に至るまで八大龍王社と称し、江戸時代雨乞の御神徳により膳所城主の篤い崇敬を受ける。

大正九年六月十日時の記念日が定められ膳所町・滋賀郡の御協賛のもと漏刻祭が盛大に執り行われた。

正霊天王宮は粟津西の庄産土神として、八大龍王宮は福寿厄除神として広く崇敬されている。

当社家には、この高札場を勅使台と称すと言い伝えられている。

大津東ロータリークラブ

『壬子の日(672年七月二十三日)、男依等近江の将犬養連五十君及び直塩手を粟津の市に斬りき。ここに大友の皇子、走げて入らむ所無く、すなはち還りて山前*(やまさき)に隠りてみづから縊りたまひき。時に左右の大臣及び群臣、皆散らけ亡げ、ただ物部連麻呂、また一、二の舎人のみ従ひき。』(日本書紀(六)p.33、朝日新聞社)

*注 山前:長等山、三井寺の場所

<打出の浜>古来琵琶湖を利用する水運の港であった。

街道の目印となる寺社、施設

浄琳寺:滋賀県彦根市原町244

慶光院:滋賀県彦根市正法寺町167

高宮宿本陣跡:滋賀県彦根市高宮町2231

高宮神社:滋賀県彦根市高宮町1876

大堀川(芹川、いさや川)

中山道彦根道分岐道標:滋賀県彦根市大堀町851

産の宮(若宮八幡宮):滋賀県彦根市葛籠(つづら)町474

阿自岐神社:滋賀県犬神郡豊郷町安食西663

奥石(おいそ)神社:滋賀県近江八幡市安土町東老蘇1615

愛知(えち)川

大郡(おおごおり)神社:滋賀県東近江市五箇荘北町屋町

清水駅家跡:滋賀県東近江市五箇荘山本町あたり

長光寺(武佐寺):滋賀県近江八幡市長光寺町694

鏡神社:滋賀県蒲生郡竜王町鏡1289

大篠原神社:滋賀県野洲市大篠原2375

平宗盛塚:滋賀県野洲市大篠原

十輪院:滋賀県野洲市902

大光寺:滋賀県守山市守山1-9-23

馬路石辺神社:滋賀県守山市吉身4-4-1

草津追分道標:滋賀県草津市草津1-3-14付近

野路の玉川:滋賀県草津市野路4-3-26

野路宿推定地:(野路岡田遺跡)滋賀県草津市南草津1-1-2

近江国府跡:滋賀県大津市神領

滋賀県大津市神領建部神社:滋賀県大津市神領116-1

近江国分寺:(想定地)滋賀県大津市光が丘町4-70大津市立晴嵐小学校内

石坐(いわい)神社:滋賀県大津市西の庄15-16

桃源禅寺(法伝寺):滋賀県大津市西の庄9-22

史料に見る美濃から湖東の平安・鎌倉街道経由地

| 現在地 | 駅路 | 遠江の日記 | 更級日記 | 海道紀 | 東関紀行 | みやこ路の別れ | 十六夜日記 | 春の深山路 | 太平記 |

| 現代 | 奈良時代 | 1000年頃 | 1020年 | 1223年 | 1242年 | 1275年 | 1279年 | 1280年 | 14世紀前半 |

| 野上 | 野上 | 野上 | |||||||

| 不破 | 不破駅 | 不破の関 | 不破の関屋 | 不破の関 | 不破の関 | 不破の関屋 | |||

| 関の藤川 | 関の藤河 | 藤川 | |||||||

| あつみ山 | 関山 | ||||||||

| 柏原 | 柏原 | ||||||||

| 横川駅 | |||||||||

| 醒ヶ井 | 息長屋敷 | 醒が井 | 醒が井 | 醒ヶ井 | 醒井 | ||||

| 番場 | 番場の宿 | 番場 | |||||||

| 摺針山 | 摺針山 | ||||||||

| 小野 | 三坂山の麓 | 小野宿 | 小椋? | ||||||

| 不知哉(いさや)河 | |||||||||

| 鳥籠駅 | 鳥籠の山 | ||||||||

| (いぬがみ) | (犬上) | ||||||||

| 愛知川 | 愛知川 | 愛知(えち) | |||||||

| 五箇荘町 | 清水駅 | (神崎) | 山のまへ | ||||||

| 老蘇の森 | 老蘇の森 | 老蘇の森 | |||||||

| 笠原 | |||||||||

| 武佐寺 | |||||||||

| 鏡 | 鏡山 | 鏡の宿 | 鏡山 | 鏡 | 鏡の宿 | 鏡山 | |||

| 野洲川 | (やす) | 野洲川 | 野洲川 | ||||||

| 三上の嶽 | |||||||||

| 小篠原 | 篠原駅 | 篠原 | 篠原 | 篠原 | |||||

| 守山 | 杜山 | ||||||||

| 草津 | 岡田の原 | (くるもと) | 野路 | 野路 | 野路 | ||||

| なでしま | |||||||||

| 竹生島 | |||||||||

| 勢多駅 | 瀬多の橋 | 瀬多の橋 | 瀬田の長橋 | 瀬田の橋 | 瀬田の橋 | 瀬田の長橋 | |||

| 神奈備の森 | |||||||||

| 大津の浦 | |||||||||

| 膳所 | 粟津 | 粟津の浜 | 粟津 | ||||||

| 打出の浜 | 打出の浜 | ||||||||

| 小関 | |||||||||

| 逢坂の関 | 遇坂山 | 相坂山 | 相坂(逢坂) | 逢坂 | 逢坂山 | 関 | |||

| 松阪 | |||||||||

| 四宮河の渡 | 四宮河原 | 四宮河原 | |||||||

| 粟田口 | 粟田寺 | 粟田口 | 粟田口 | 粟田口 | 粟田口 |