-

更級日記に登場する多胡の浦(たごのうら)とはどこか

-

岫崎(くきざき)あるいは薩埵(さった)越え

-

駿河国における東海道、大井川の渡河コースは三度変わった

-

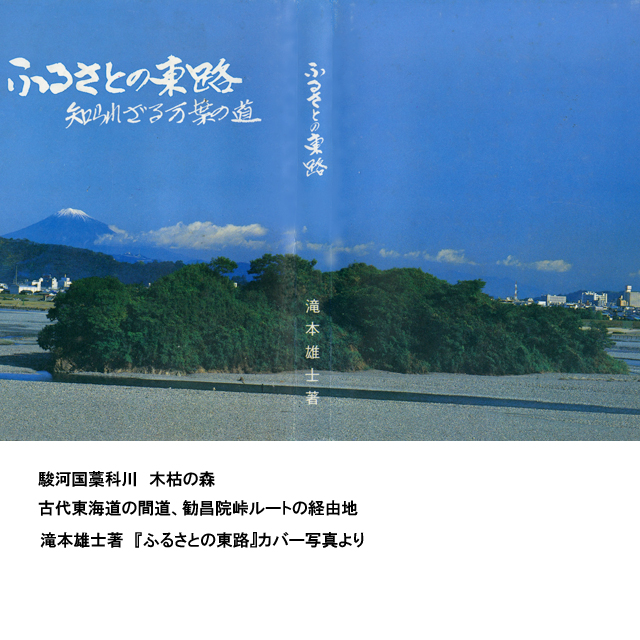

駿河国中部(安倍川西岸、丸子地域)の地誌と古代東海道、鎌倉街道

-

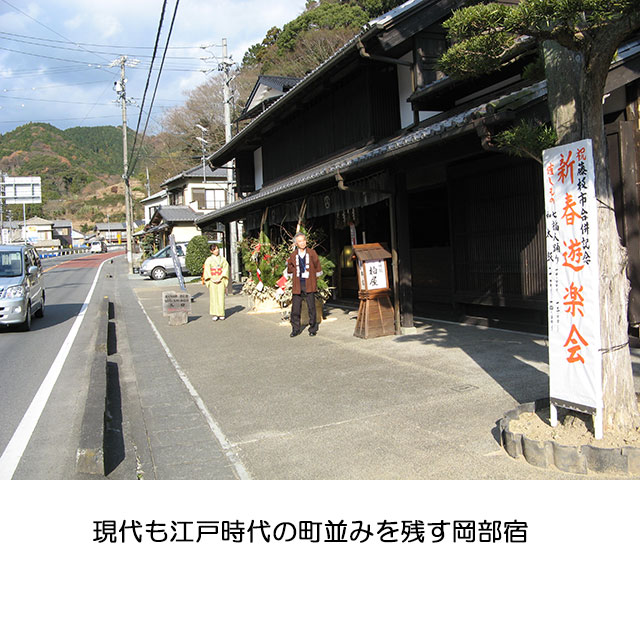

平安時代東海道における駿河国府の西よりの宿営地は岡部か

-

更級日記に記された駿河国最後の経過地『ぬまじり(沼尻)』の景観と現在地

-

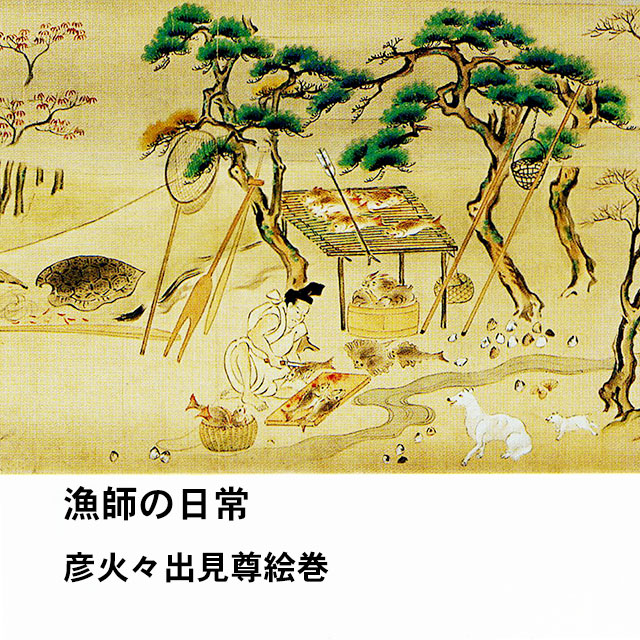

平安時代における海辺の集落の風景-宇津保物語に見る

-

遠江国の駅家ー横尾駅について

-

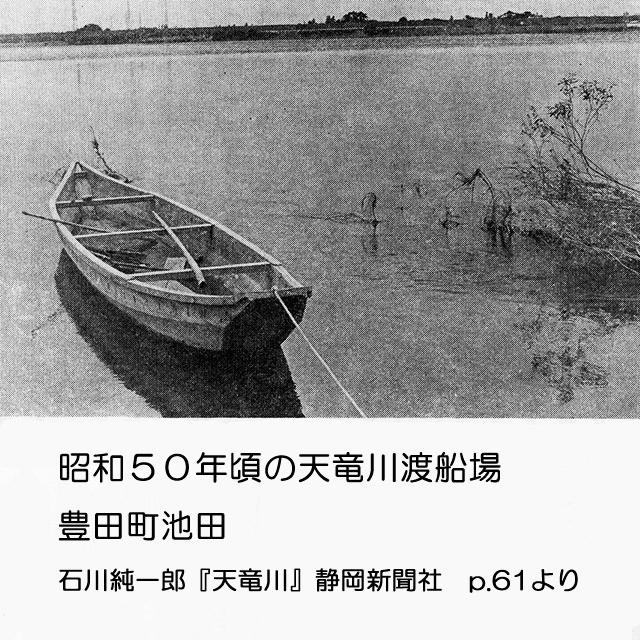

更級日記一行は天竜川河畔のどこで宿営したのか

-

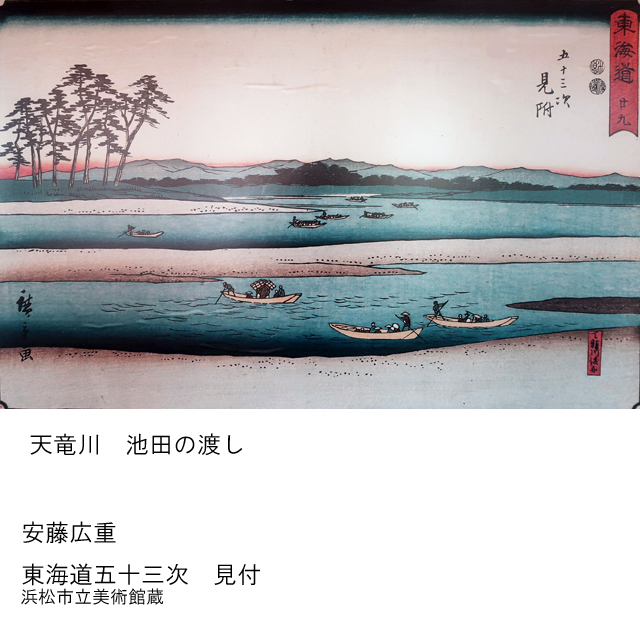

天竜川池田の渡しについて

-

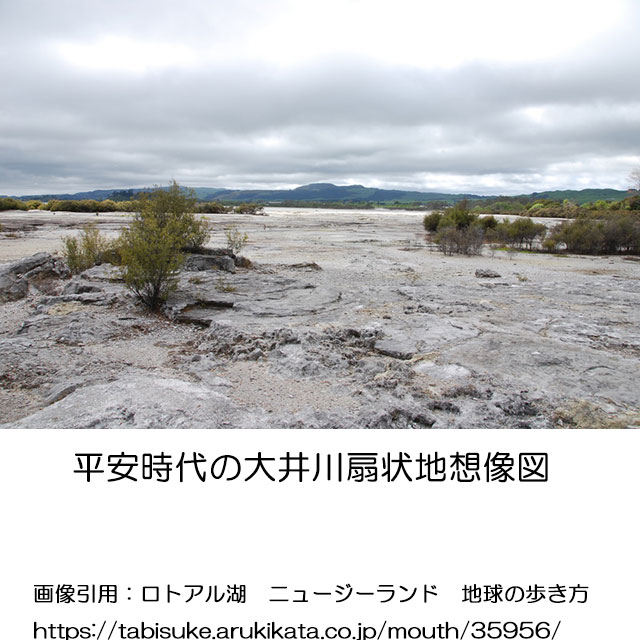

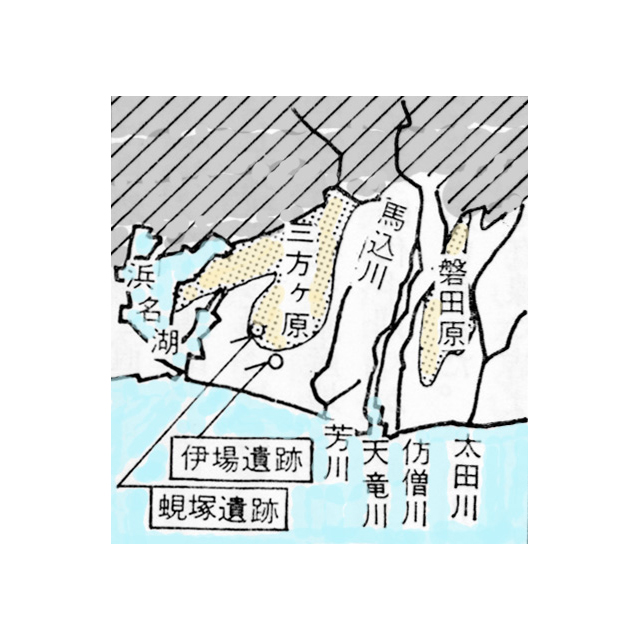

天竜川による遠州平野と、その海岸地形および浜名湖の形成

-

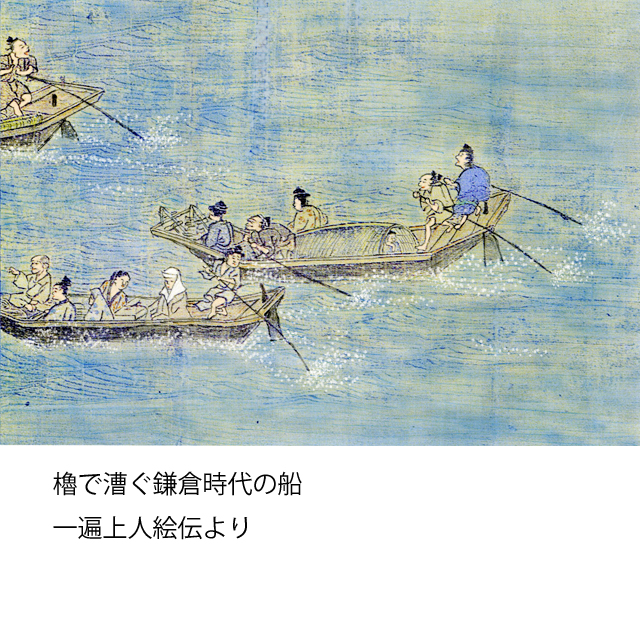

鎌倉時代の『海道記』によれば橋下から浜松の浦へは船便もあった

-

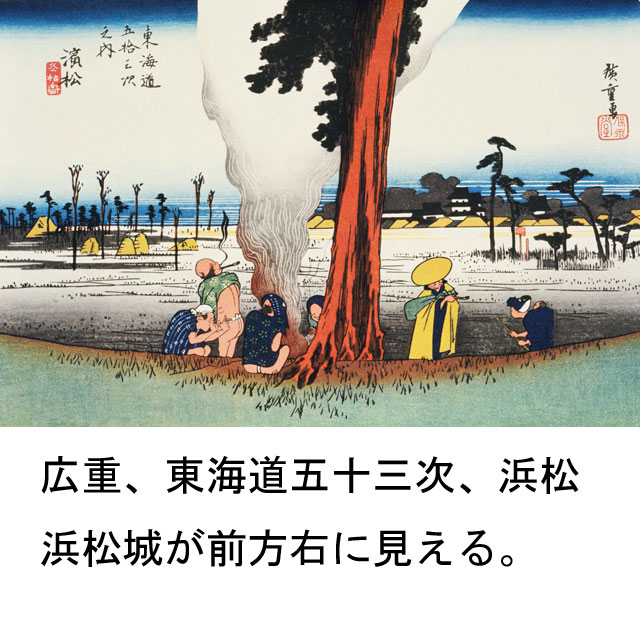

浜松周辺の平安時代東海道・鎌倉街道

-

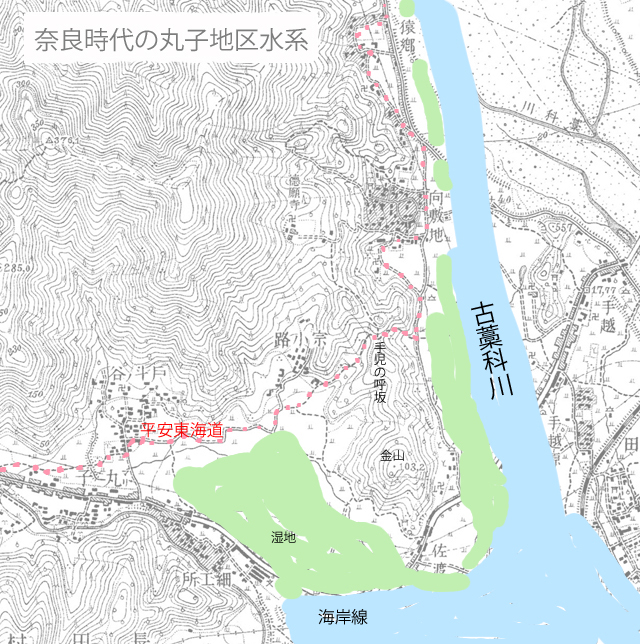

丸子・手児の呼坂の現地案内

-

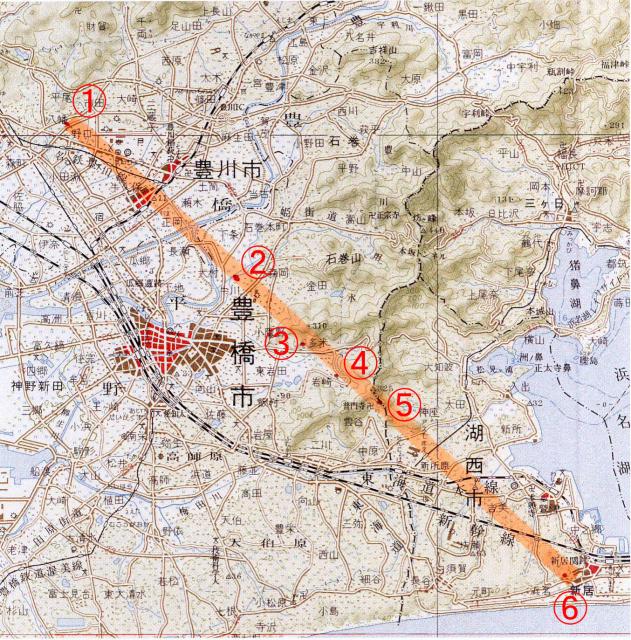

浜名から三河国府までの鎌倉街道

-

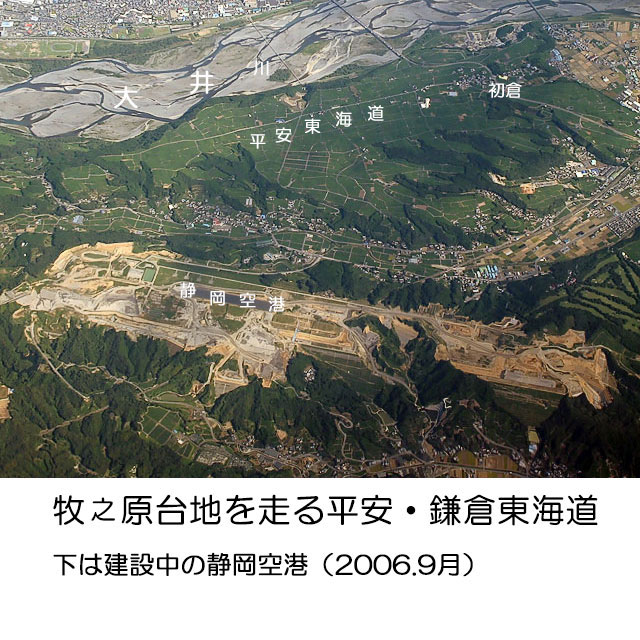

遠江国、大井川から天竜川までの平安時代東海道(鎌倉街道)

-

宇津の谷越えで遠江に入る平安時代東海道・鎌倉街道(岡部から菊川まで)

-

高師の山はどこか

-

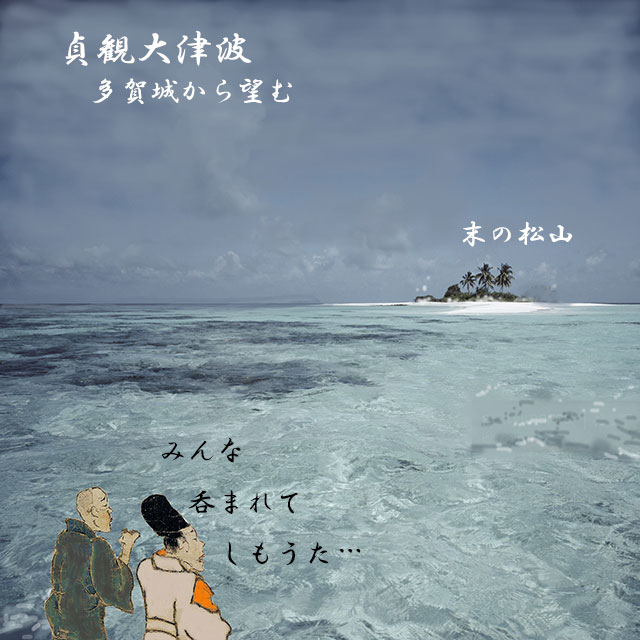

平安貴族の記憶に残る『末の松山』から貞観大地震・津波(1156年前の東北大震災・津波)の惨禍を辿る

-

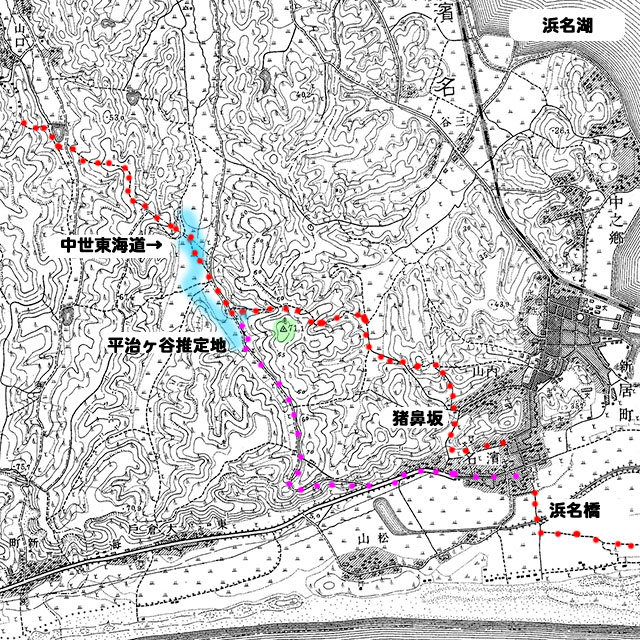

湖西市新居町にある平次ヶ谷(へいじがや)の歴史地理的意味